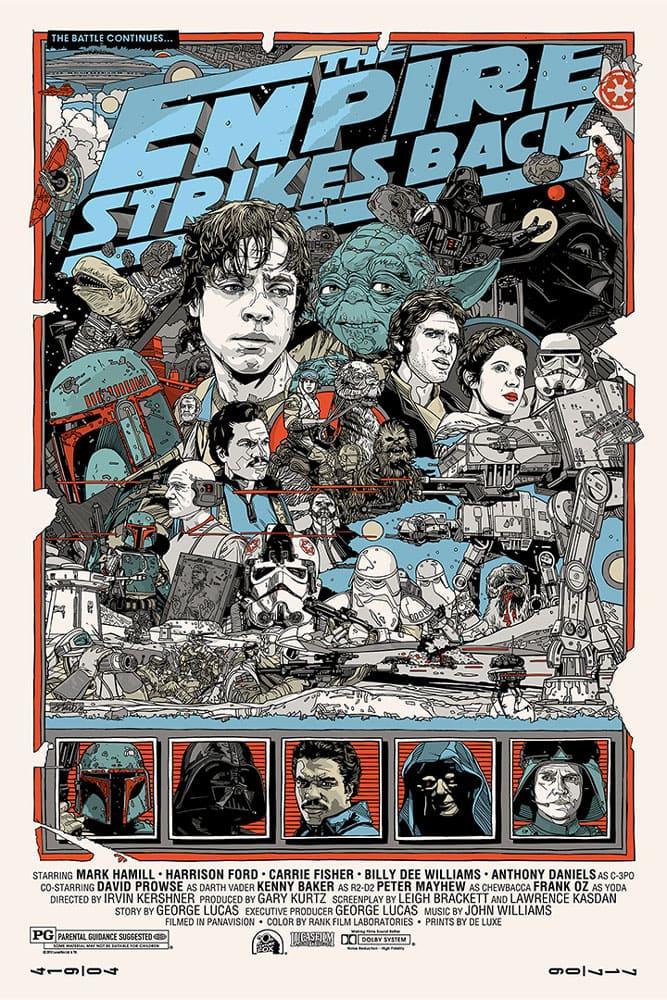

『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』(1980年/アメリカ/アーヴィン・カーシュナー監督) ポスター:タイラー・スタウト(2010年)

アーティストたちが自由に描く、21世紀型の映画ポスター MONDO 映画ポスターアートの最前線@国立映画アーカイブ

現在、国立映画アーカイブで開催中の「MONDO 映画ポスターアートの最前線」。2010年頃から、いわゆる広報宣伝用のポスターという枠にとらわれない、「オルタナティブ・ポスター」を作り続けている、アメリカのアート集団MONDOにフォーカスしたユニークな展覧会だ。

MONDO(モンド)は、アメリカはテキサス州オースティンを本拠地に、鋭い感性を持つデザイナーやイラストレーターに委嘱、旧作・新作映画の垣根を超えたオリジナル・ポスターを生み出している。2004年に映画館「アラモ・ドラフトハウス」系列のTシャツ店として生まれ、映画のサウンドトラックやオブジェなども制作してきた。中でも、スクリーンプリント技法で印刷される限定版の映画ポスターは、オンラインショップで毎回争奪戦になるほど。

彼らがつくるポスターの魅力のひとつに、ポスターごとに、グラフィック・デザイナー、イラストレーター、コミック作家といった顔を持つ世界のアーティストに制作を委嘱していることがある。映画作品のエッセンスを活かしながらも、あくまでアーティストの作風が尊重される作品は多種多様だ。コミック風のものもあれば、グラフィカルな表現、作家の世界観全開の個性あふれる表現も。

今回、その魅力を企画者である主任研究員の岡田秀則さんにお聞きした。

——今回、なぜこのMONDOをフィーチャーしようと思ったのですか?

ポスターは、これまで映画宣伝の核となってきたツールです。今は広報メディアもインターネットの比重が増していますが、それだからこそ、宣伝という枠にとらわれず独立した作品として見るような、アートフォームとしての映画ポスターがまた盛り上がってきているなと気づくようになりました。その先駆け的な存在としてMONDOは10年くらい前から気になっていて、今回連絡を取ってみたんです。すごく喜んでくれて、こちらも仕事を一緒にするのが楽しかったですね。

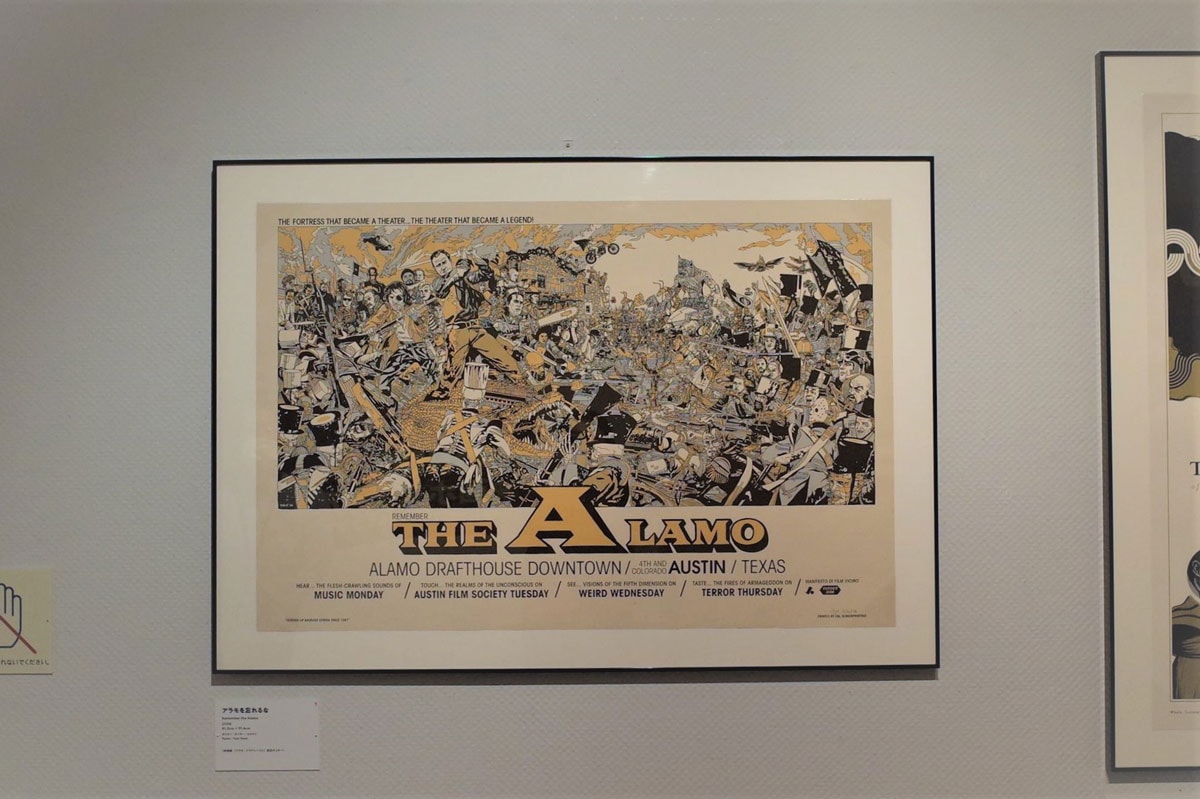

初期につくられた、「アラモ・ドラフトハウス」のためのポスター。数々の映画のキャラクターが描かれている。『アラモを忘れるな』2006年 タイラー・スタウト

——MONDOの始まりはTシャツ販売だったとか。グッズに力を入れるのは何がきっかけだったのでしょう?

MONDOは「アラモ・ドラフトハウス」という、オリジナルの企画にも力を入れている映画館の一部門として始まっているんです。この映画館は、テーブルでゆっくり食べながら映画が見られるとか新しい世代の映画館と言えますね。有名なのは、ロケ地にわざわざ行って、そこで出張上映をするという「ローリング・ロードショウ」。『未知との遭遇』で、UFOが着陸するデビルスタワーに行ったとか。

それで、特集企画とか上映会といったイベントにあわせて、ポスターも特別版をつくって会場で販売するという、ロックコンサートのようなことを始めたのだそうです。

とはいえ、今はオンラインショップでの販売がメインです。発売日を事前に告知して、その時間めがけて世界中のファンがクリックする、という(笑)。ほとんどはシアトルにあるスクリーンプリントの工房で刷っていますが、どうしてもひとつの版で数百枚しか刷れないので、やっぱり取り合いになっちゃいますよね。

左: 『フルメタル・ジャケット』(1987年、アメリカ=イギリス、スタンリー・キューブリック監督)ポスター: オリヴァー・バレット(2019年)

右: 『スラッカー』(1991年、アメリカ、リチャード・リンクレイター監督) ポスター: ジェイ・ライアン(2016年)

——まさにコレクターズアイテムですね。

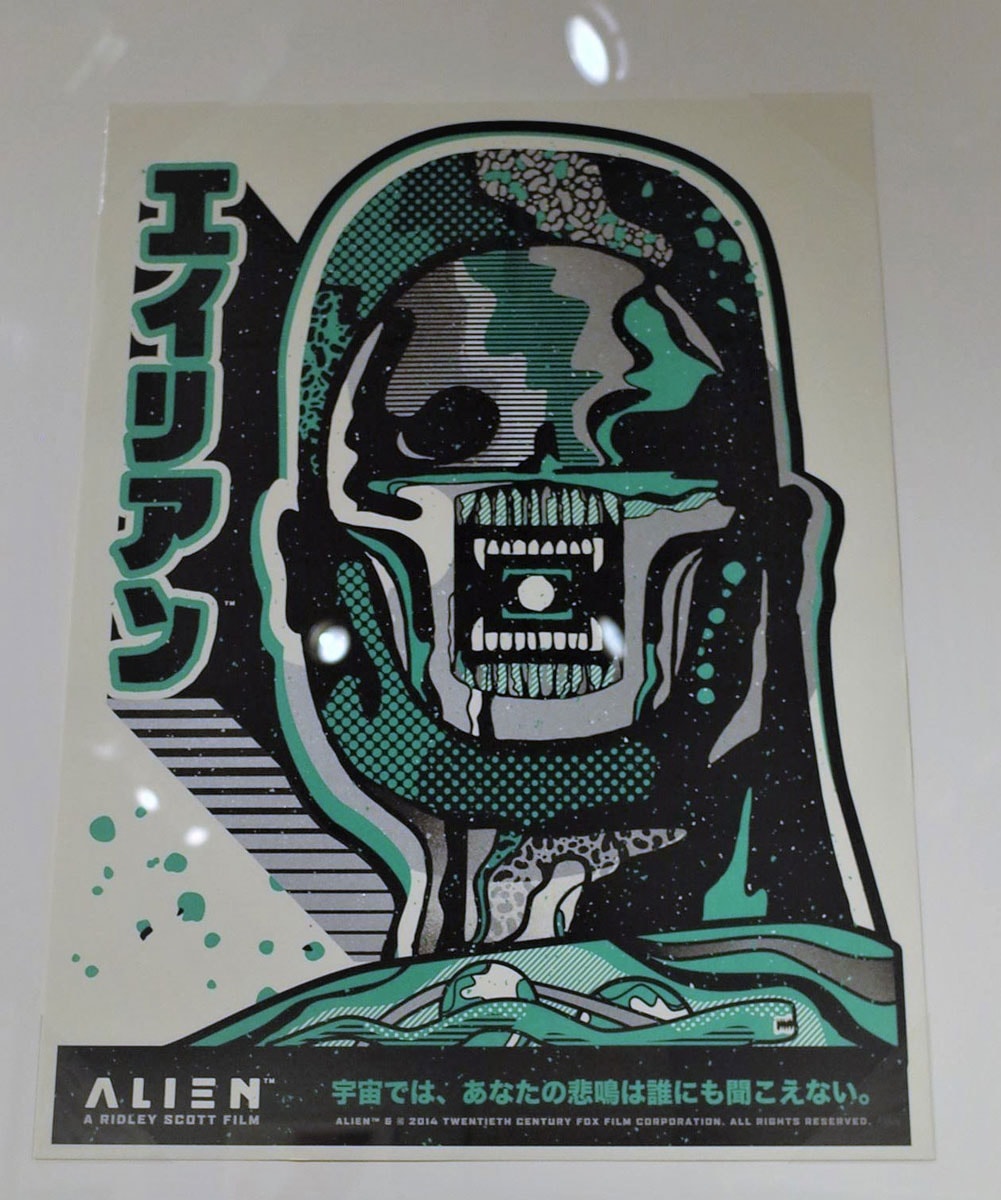

通常版(「レギュラー」)に加えて、「ヴァリアント」(Variant)という別バージョンもつくっているところが、さらにコレクター心をくすぐっていると思います。スクリーンプリントは版を重ねて刷るので、文字を変えたり色を変えたりするとか、一部の変更が可能なんです。また、この『エイリアン』は、タイトルとキャッチコピーをあえて日本語にしています。

作者であるアーティストの名前も、かなり奇抜で面白い。

『エイリアン』(1979年、イギリス=アメリカ、リドリー・スコット監督) ポスター: ウィ・バイ・ユア・キッズ(2014年)

スタイルが異なる作品の魅力

——映画も、昔の名作から比較的新しいエンタメ大作、ディズニーのアニメやホラーもあって、ジャンルレスな感じがします。

ほんとになんでもやっていますよ。しいて言えば、上映会のニーズに合わせてSFやホラーといったジャンルものが多いくらいかな。古典作品や過去の話題作を重視しているのも特徴です。バスター・キートンが晩年に出演した実験映画『フィルム』(脚本はベケット)などを掘り起こして上映しているのも面白いですよね。

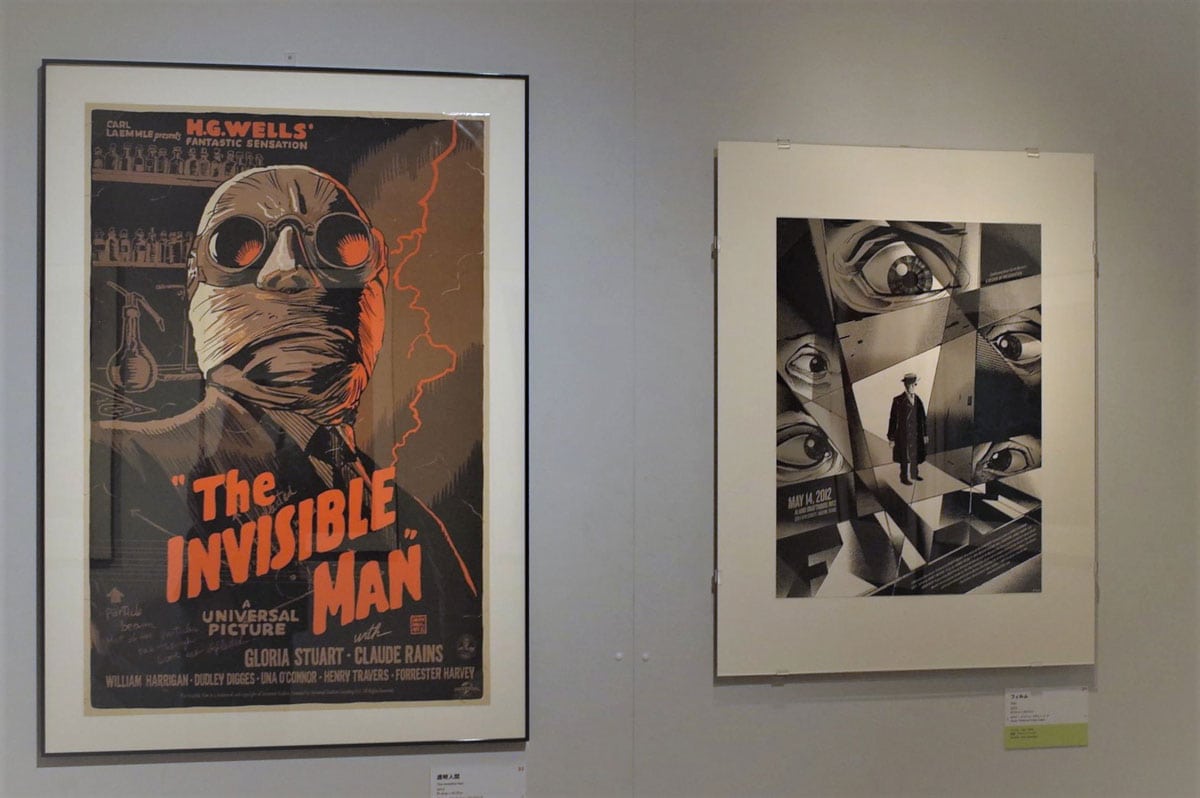

左: 『透明人間』(1933年、アメリカ、ジェームズ・ホエール監督) ポスター: フランチェスコ・フランカヴィラ(2012年)

右: 『フィルム』(1966年、アメリカ、アラン・シュナイダー監督) ポスター: デリシャス・デザイン・リーグ(2012年)

——作品のテイストも様々ですが、コミック調のものが多いような?

最初に人気を博したのが、登場人物や名シーンを細かく詰め込むという作風のタイラー・スタウトという作家で、『スター・ウォーズ』シリーズがそうですね。アーティストも、コミックの人が多くて、アメコミに詳しい人だったら、そのことに反応されるかもしれません。『透明人間』のポスターを描いてるのは、DCコミックで有名な人です。他に、MONDOと長らく協働しているマット・テイラーはマーベルコミックでもよく描いています。

左: 『パルプ・フィクション』(1994年、アメリカ、クエンティン・タランティーノ監督) ポスター: ローラン・デュリユー(2014年)

右: 『鳥』(1963年、アメリカ、アルフレッド・ヒッチコック監督) ポスター: ローラン・デュリユー(2014年)

——映画のワンシーンをデザインしているようなものもありますが、いわゆる宣伝用の感じとは違いますね。

そうですね。宣伝用とは違うので、自由に作家が描いていると思います。『サイコ』なんかは、ネタバレどころではないクライマックスのシーンを描いちゃってるし(笑)。魔女がりんごを渡しているシーンを描いた『白雪姫』もそう。一方、何か一大事が起きる直前の予感を描く、ローラン・デュリユーというアーティストもいます。『パルプ・フィクション』はダイナー、ヒッチコックの『鳥』も映画を見ればあのシーンかとわかる。『シャイニング』は、タイプライターだけが象徴的に、『ホーム・アローン』は、家の断面図の中に泥棒がしてやられる仕掛けが散りばめて描き込まれています。これも見た人ならすぐわかる感じで、エンタテイニングだなと思います。

——岡田さんの考える、MONDOポスターの魅力はなんでしょう?

一点一点、手工芸品のように贅沢につくるところでしょうか。通常の映画ポスターは、たくさん刷るし一枚にそんなにお金もかけられない。けれど、彼らのポスターは、実物を目にすると細かいところまで丁寧に描いてあるし、スクリーンプリントの独特な質感もあります。あえて箔の紙に刷ったり、ゴールドのような特別なインクを重ねるなど、凝ったものも多く、単体で鑑賞に値するモノだと思います。ウルグアイのマルティン・アンシンが手掛けた『タクシードライバー』は、同系色でたくさん色を重ねていて、霧の質感を再現しています。スクリーンプリントはグラデーションの表現が難しいので、技術的にもかなり高度なことをして、繊細に仕上げていると思います。

『タクシードライバー』(1976年/アメリカ/マーティン・スコセッシ監督) ポスター: マルティン・アンシン(2013年)

——では、最後に岡田さんのお気に入りを教えてください。

「タクシードライバー」「レポマン」「フルメタル・ジャケット」あたりですかね。当館のYoutubeチャンネルで解説してますので、ぜひ見てみてください。

世界中にファンがいるMONDOだが、彼ら自身による小規模展示をのぞき、これだけの規模で行われる展覧会は世界初とのこと。ほとんどがコレクターの手にわたっている手作り感たっぷりのポスターたちを、この目で見られるまたとない機会。ぜひお見逃しなく。