渋谷駅から徒歩圏内の「渋谷区立 松濤美術館」は、建築自体も一見に値する場所。足を踏み入れると喧騒は彼方へ遠ざかり、圧倒されるような静謐さが包みます。

喧騒の奥に佇む圧倒的静寂、渋谷区立 松濤美術館:東京ケンチク物語vol.10

THE SHOTO MUSEUM OF ART

「野外に出て無限な蒼穹を仰ぐとほっとする。これが理想の色かと思う。生きている本当の理由が、身内に湧いてくる」。とある建築家の言葉だ。意外な感じがしないだろうか?空間を紡ぐ人の理想が、青空と自分だけがある場なのだから。矛盾をはらんだ宣言のようでもあるが、彼はこう続ける。「日々の生活の環境の中で、このような完全な感情をもちつづけようとするなら、むしろ目を冥り、耳を蔽っていなければならないであろうか」。

〝彼〟とは白井晟一。明治後期に生まれ、ドイツで哲学を学んだのちに独学で建築家となった人物だ。この言葉を裏づけるような白井の代表作がひとつ、渋谷区にある。渋谷駅前の人ごみを抜け、東急本店を過ぎた先、松濤の住宅街に建つ1980年完成の「渋谷区立 秋濤美術館」がそれだ。花崗岩を積み上げた壁の上に、深い庇をのせた外観。遺跡のようなその外観にはエントランス用の穴がひとつあいているだけ。美術館と知らなければ入るのもおっかないほどの迫力だが、内部では想像もつかない豊かな空間がまつ。

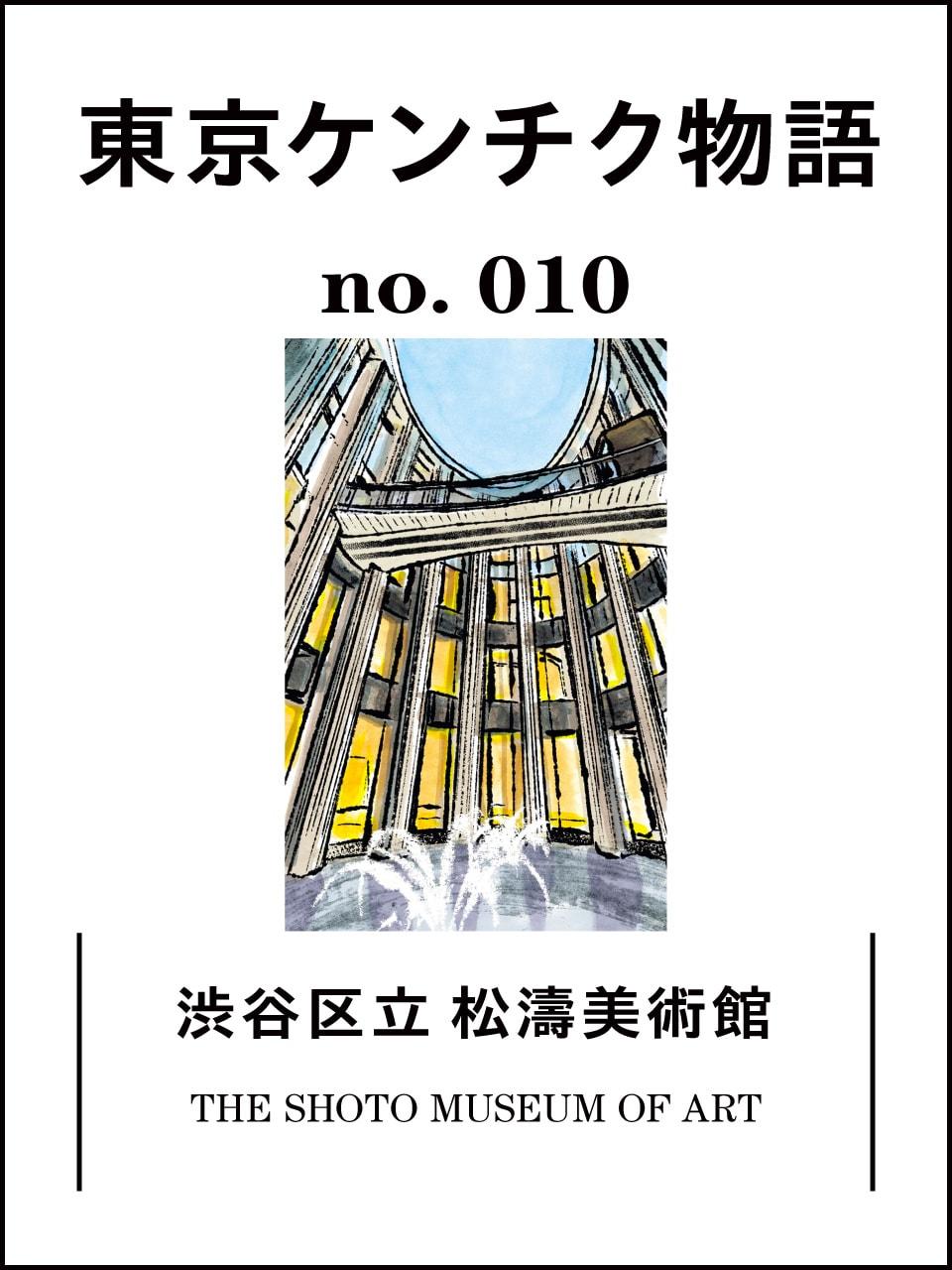

入ってすぐの玄関は、ぐっと高さを抑えた暗めのスペース。床や壁は外壁と同じ花崗岩、天井に貼りめぐらされたオニキスからは控えめな光が漏れる。ここに身を置くと、どんな気分も一気に遠ざかり、気持ちが静かになっていく。その瞬間、聞こえてくる「ごう」という水の音。さらに進むとその正体がわかる。地下2階、地上2階建てのこの建物、中央部に全フロアを貫く楕円形の「穴が」あいていて、底面にはたっぷりと水が張られている。先ほどの水温は、この池から吹き出す噴水がたてる音だ。雨の日は閉められていることもあるが、玄関から池をまたいでギャラリーへ至るブリッジを渡れたら幸運だ。

10mほど下に水面を見るこのブリッジ、見上げるとそこには楕円形に切り取られた空がある。周囲の建物は目に入らず、自分の眼前には空だけがあり、水温が響く……。東京のまんなかで、空と自分が向き合う体験を、白井は実現しているのだ。目をつぶらなくとも、耳をふさがなくとも、建築には人を自然と向き合わせるだけの力がある。白井は自らの抱えた矛盾を、この建物で解決してみせた。