体の調子がわるいと、表情どんより&仕事や勉強の効率が落ちて、心も落ち込んでいってしまう……そうならないために、日々何ができるの?そんなあなたの駆け込み寺が、京都・左京区で鍼灸院を営む安東由仁さん、通称ゆにさん。京都のよもやま話とともに、東洋医学的見地から、かんたんにできる養生術を教えてもらいます。

春先の冷えのぼせは「散歩、柑橘類、エスニック料理」でラクになる。鍼灸師ゆにの京風養生vol.6

うちの治療院から歩いて1分で行けるところに「哲学の道」があります。琵琶湖から京都まで水路を引いて水運や水道を作った「琵琶湖疏水」という運河に沿った、散歩道です。この道のそばにはかつて、京都大学で教鞭を取った西田幾多郎先生など哲学者の方たちがお住まいで、歩きながら思索をめぐらせた、というのがこの名前の由来。それより昔は文学者の方たちも多くお住まいで、「文人の道」とも呼ばれていたそうです。

哲学や文学といった、じっと座り、頭をじっくりと使って考えるお仕事の方たちが好んでこの道を歩いた、というのは、鍼灸師としては納得のいくことです。歩くことは体の中の流れをよくして、考えをすっきりと整理し、深めてくれますから。

流れ、という表現を使いましたが、東洋医学ではこの、体の中を気や血が流れている、という状態をとても大事に考えています。「気」とは、目に見えない、体のいろいろの機能を働かせるエネルギーのこと。「気」が全身を流れ、その気の流れに乗って、栄養である「血」や体をうるおす「水」が動いて、全身のすみずみにまで運ばれていると考えているからです。ですから、なんだか体調がよくないな、というときには、気・血・水それぞれの「流れ」の問題、そして「足りているか/多すぎないか」という「量」の問題を疑っていきます。

「流れ」と「量」。大まかにふたつの問題があるうち、春は、「流れ」の調子が崩れやすいんです。というのも春は、東洋医学では「肝」によくもわるくもエネルギーが集まる季節で、「肝」は「流れ」を調節している臓腑だから。特に、「流れが滞る」という不調が起こりやすい。気の流れが滞っている状態を「気滞(きたい)」といいます。気滞があると、気が集まりすぎた部分で痛みや張りを感じたり、反対に、気が行きわたらない部分では冷えが起こったりします。体の一部が凝ったり、おなかが張ったりするほか、のぼせるのに足が冷えるなど、体の中で温度差が出るのも、気滞が原因のひとつです。

春先の養生①

デジタル疲れは

散歩で解消

芽生えの季節には、気温が上がってきて、気が体の上の方にのぼりやすいことは前回記事にも書いた通り。これも気滞の症状のひとつです。イライラしやすかったり、目や鼻の不調が出やすかったりするのですが、今年は暖冬のまま気温が高めの春に突入する予想で、ますます、のぼせるように気が上がって、これらの症状が早い時期から出やすそうです。

哲学者や文学者でなくても、現代に生きて働いている私たちは、パソコンやスマートフォンを日常的に使い、頭や目にエネルギーを集中させています。その上、デスクワークでほとんど体を動かさず、気が頭に上がったまま降りにくい生活を送りがち。

軽く体を動かして、気を体のすみずみにまで散らすことを前回も提案しましたが、歩く、というのがとりわけおすすめです。脚を大きく使うことで、上がった気を降ろせますし、歩いて「景色が変わる」というのもイライラの発散にいいですよね。街路樹に小さな芽が出たり花が咲き始めたり、街中でも案外、季節の変化を感じられるものですよ。

春先の養生②

苦味のある柑橘系が

おやつにおすすめ

いい香りがするものも、気の流れの滞りを流し、整えてくれます。ハーブティーや香味野菜を意識して摂るのがおすすめです。「肝」には酸味が作用するので、香りがよくて酸味もある柑橘類が、季節的にもぴったりです。また少しの苦味も「肝」の働きを助けてくれますから、柑橘の中でも、はっさくやグレープフルーツなど、少し苦味のあるものが春にはぴったり。皮をむく手間はありますが、皮をむいているうちにまわりが柑橘のいい香りで満たされて、その間にも流れがよくなりそう。ただし酸味のものは摂りすぎると流れが加速しすぎてしまうことがあるので、あまり大量には食べないこと。

春先の養生③

エスニック料理で

体内の流れを整える

今年はまるで春が早めにやってきているような天候ですが、朝晩はまだまだ寒かったり、気温の低い日もあったりします。そんな時期は、食べものや飲みものの温度に気を配って。温めるか、それともやや冷たくてもいいかは、まずはその日の気温、そして自分が冷えているか/のぼせているか、体の様子をよく感じて決めましょう。顔や上半身が暑く感じても、足が冷えていたら要注意。それは気の流れが上の方で滞っているので、冷たいものを摂って冷やすよりも、香りのいいもので流れを作ってあげましょう。

冷えるな、と感じられるときは、サラダやフルーツなど生で摂るものは避けて、蒸したり少し煮たりして温かく。気温が上がって体も温かい昼間には、先述の柑橘をおやつにしたり、苦味のあるクレソン、香味野菜を使ったサラダもいいですね。柑橘をサラダに使うものもありですし、春にはおいしいものが多くありそう。タイ料理やベトナム料理などエスニック料理も、香りのいい素材をたくさん使いますし、季節に合っています。

地元の保存会の方たちのご尽力もあり、いろいろな木々が植えられていて雰囲気もよく、素敵な散歩道となっている哲学の道。この道についてどなたかが「かつての哲学者たちは、毎日毎日この決まった道を歩くことで、きれいだなあ、素敵だなあ、という感情さえなくなったときにこそ、雑念なく、真に哲学的な思考ができたんじゃないか」とおっしゃっていました。そういうふうに見てみると、たしかに車の通りもほぼなく、静かで、歩くこと以外にあまり気を配らずに歩ける道です。

のどかに流れる運河に、桜の並木がえんえんと続いて、春はもう、夢のようにきれいで、観光の方が例年たくさん訪れます。あまりに人が多くて、あちこちで写真や動画を撮る人もあり、正直言って哲学どころの騒ぎではありません。春のシーズンに、何も考えずにぼんやりしながら、もしくは反対に、何かを集中して考えながら歩きたいときには、ここではなくて自分だけの安心できる「哲学の道」を探す必要がありそうです。

🗣️

安東由仁

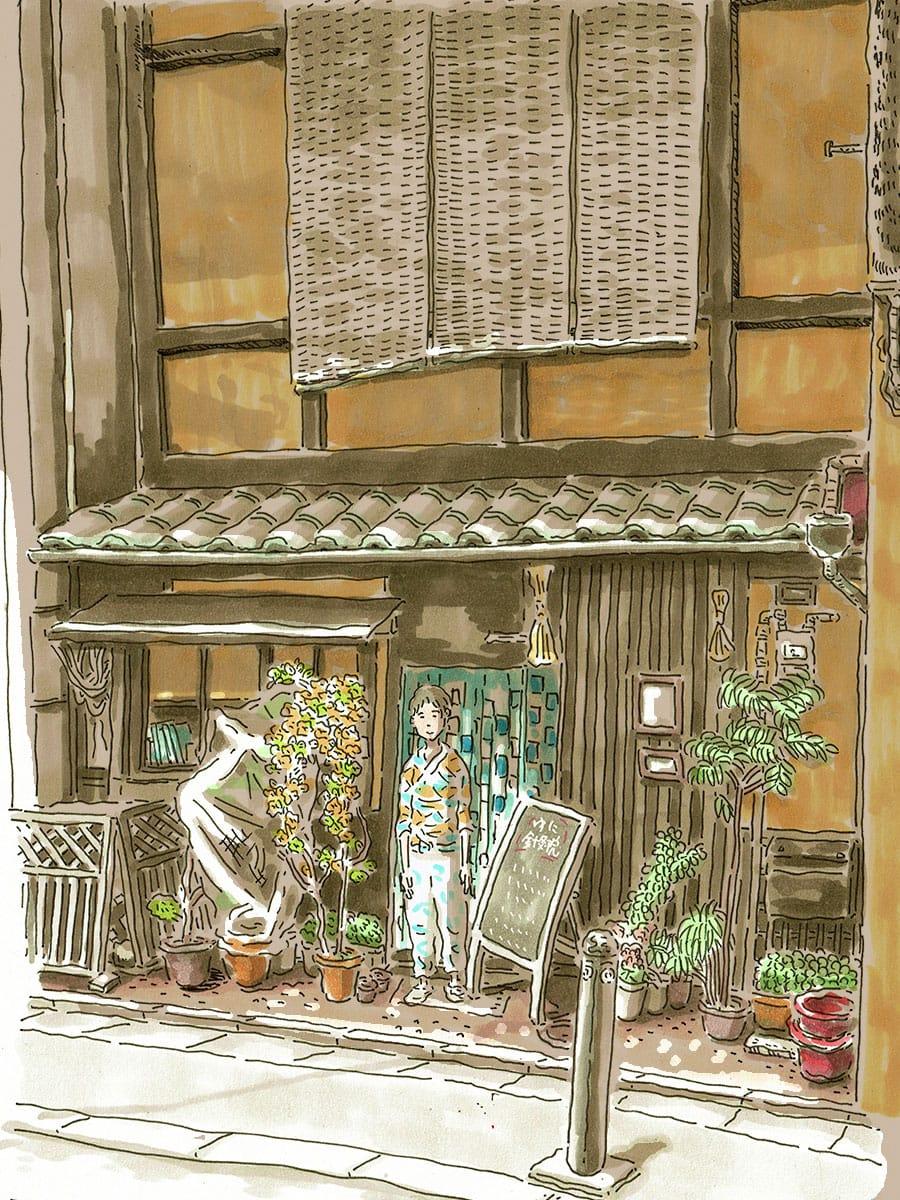

鍼灸師。京都生まれ。20年間アスレティックトレーナーとして勤めたのち、京都に戻り、左京区・鹿ヶ谷にある町家で「ゆに鍼灸院」(完全予約制)をオープン。治療だけでなく、暮らしの中でできる養生術も伝えるなど、“自分をバージョンアップ”するためのお手伝いをしている。

@humanitekyoto

humanitekyoto.com

Text: Yuni Andoh Illustration: Ippan Nakamura Edit: Milli Kawaguchi