暑い、毎日暑すぎる……。日中のお出かけもおっくうになってしまう今日この頃。そんなあなたにおすすめなのが、背筋がすーっと寒くなる展覧会『地獄絵ワンダーランド』。地獄と言えば閻魔大王、そして熱湯窯とか針山上りといったつら~い仕打ちの数々を思い浮かべる人も多いはず。これは、そんな地獄のイメージの元祖を辿る楽しい展覧会だ。

ようこそ地獄の世界へ

展示は、定番の水木しげる先生の地獄めぐりからスタート。のんのんばあと一緒に、痛いよ~っていう8つの地獄をめぐる絵本『水木少年とのんのんばあの地獄めぐり』の原画が展示されている。ユーモラスな見た目はもちろん、色使いも鮮やかな原画にびっくり。

逃げ惑う水木少年とのんのんばあがカワイイ! 『水木少年とのんのんばあの地獄めぐり』より

「閻魔大王」2013年水木プロダクション蔵 通期展示 © 水木プロダクション

われらに地獄のイメージを植え付けた水木先生の次からは、いよいよ地獄の元祖巡りがスタート。

そもそも、地獄の世界観が生まれるきっかけとなったのは仏教。仏教に特有の思想である業(ごう・行為の意味)が各地域の他界のイメージと結びつき、仏教独特の来世観を生み出したという。悪行をなせば、現世より酷い苦界へ堕ちるデス・スパイラルから抜け出せないと知れば、怖れと不安から悪いことはしなくなる。地獄の恐ろしさをアピールする、一大ネガキャンだったのだろう。

六道・地獄の光景

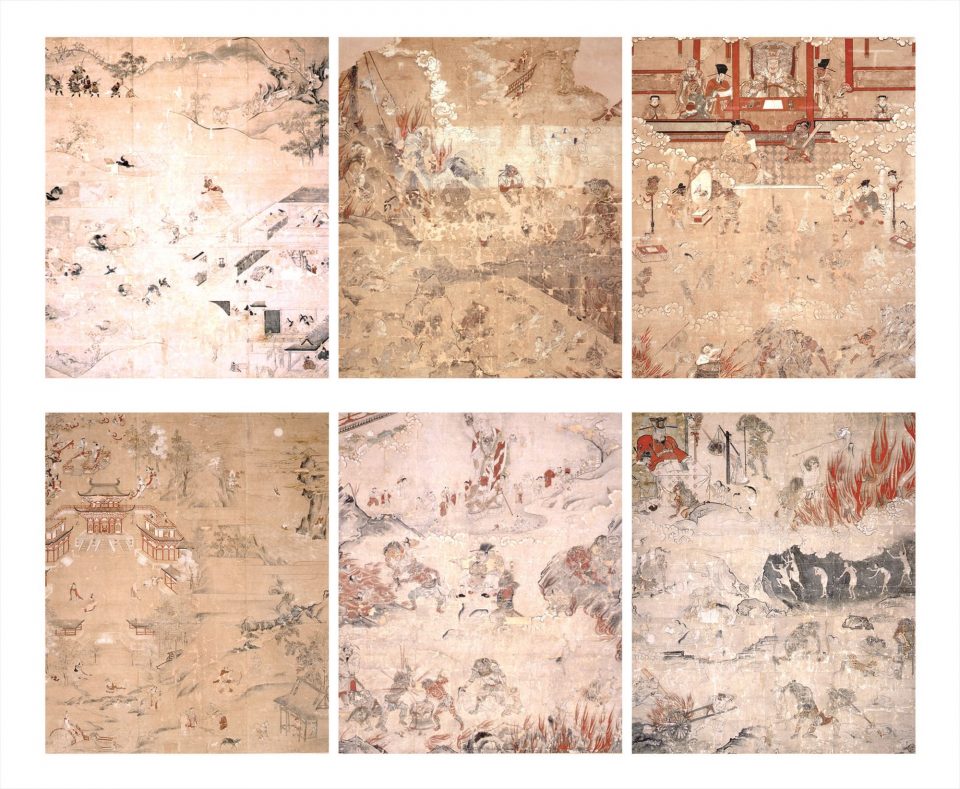

六道(地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天)六道絵を展示。地獄はこの六道の一つで、地獄絵も六度絵の一つとして描かることが多い。細密に描かれた地獄の様子がなんともリアル。

六道絵 紙本着色 6幅 江戸時代 兵庫・中山寺蔵 前期・後期各3幅ずつ展示

どれもこれも痛そう! 違う書き手による八大地獄の様子を繰り返し鑑賞していくと、だんだん鬼の仕打ちのパターンが見えてくる。熱湯釜でゆでられたり、鳥につっつかれて食べられたり、舌を引っこ抜かれたり。こんな死に方は嫌だ、のサンプルが続々。極楽行か地獄行かを決める閻魔大王の両脇にある、生首の口からは、シャーっと血のような何かが出てるし、、昔の人の想像力にひたすら驚かされる。

なかでも気になったのは、さかさまに落ちる人たち。なんと、2000年ずっと落ち続ける刑らしいです……。無心な顔のように見えるけど、やっぱりそうなりますよね……。会場でその絶妙な表情を確認してほしいです……。

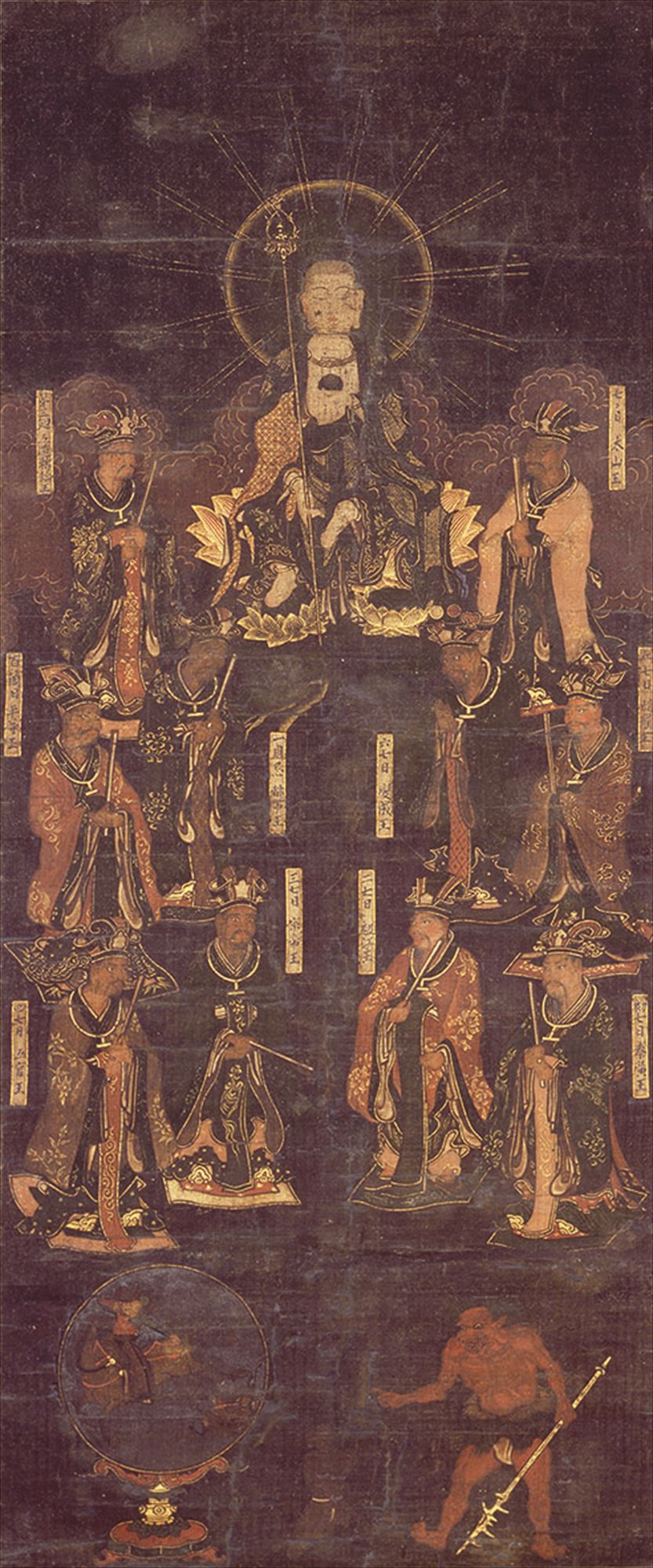

地獄の構成メンバー

そして、地獄の構成メンバーを紹介する章も。構成メンバーって、メタルバンドみたい。実は閻魔大王は十人いる王様の一人。他にもいろんな王様がいて、それぞれ担当の罪をジャッジしていたようだ。中国の高官のような恰好をした鬼もいて、興味深い。

地蔵十王図 絹本着色 1幅 室町時代 龍谷ミュージアム蔵 後期展示

地獄絵ワンダーランド

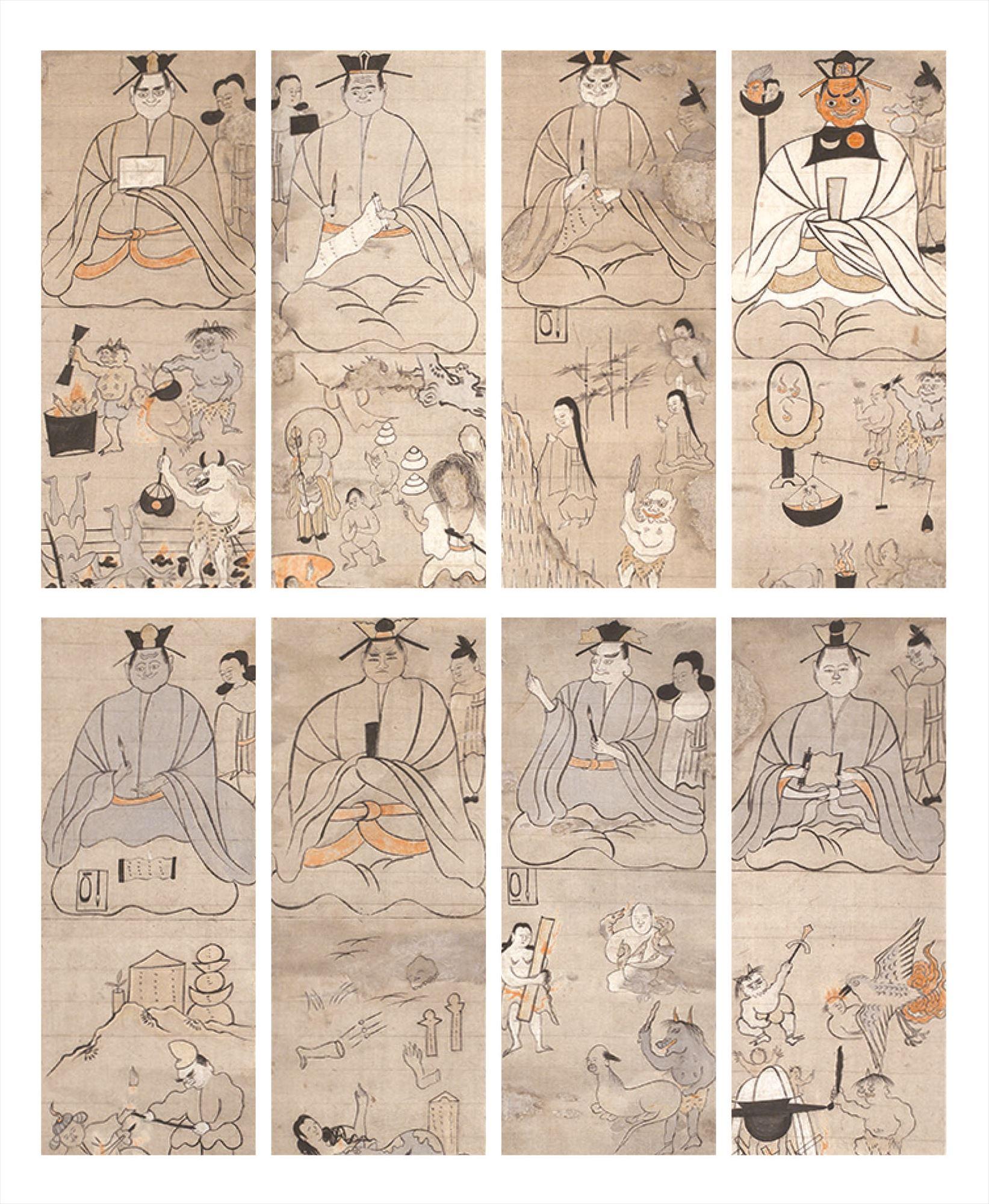

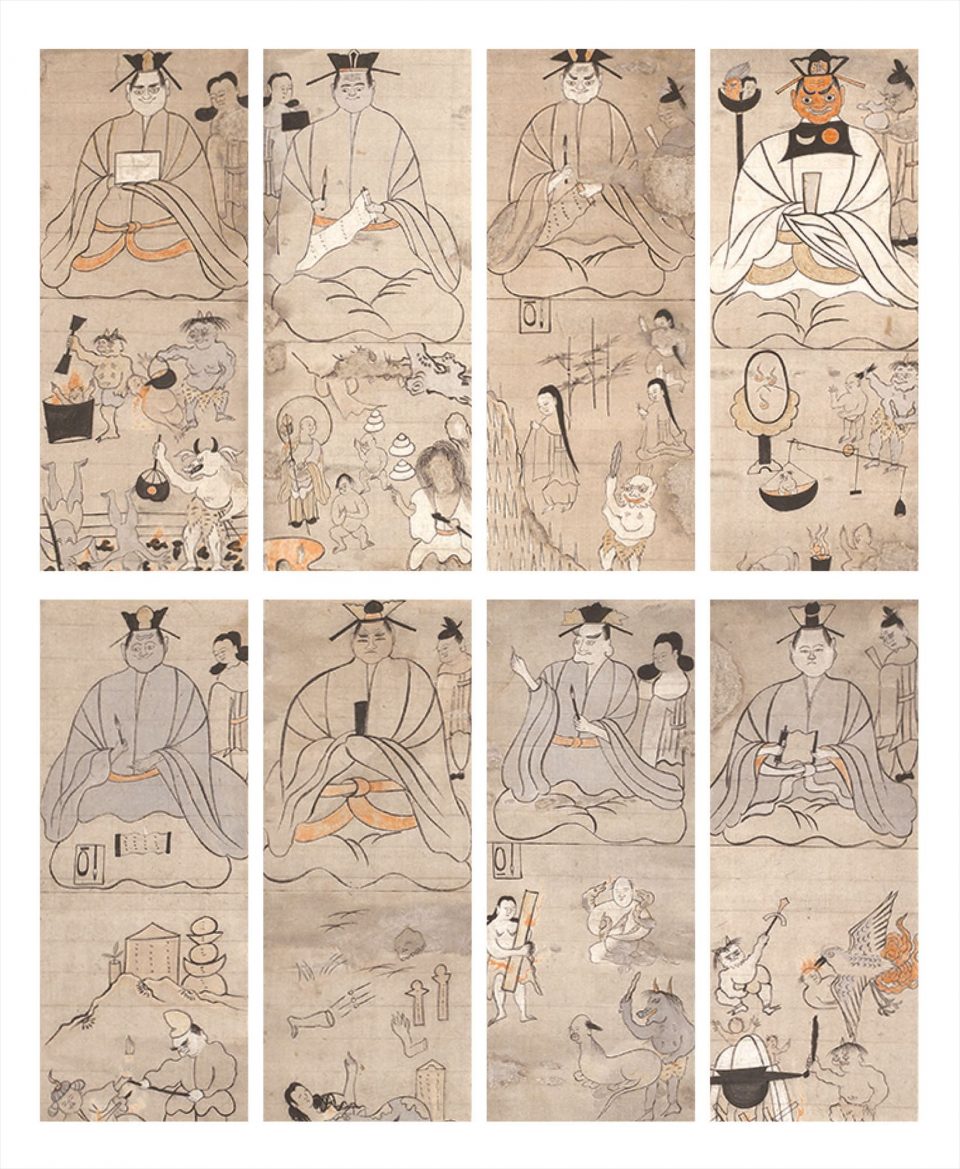

後半になると、江戸時代にパロディとして書かれたヘタウマというか、ヘタヘタな地獄絵コーナーが。これはまたカワイイ! きゅんきゅんするキャラとか、吉田戦車や蛭子能収のマンガ的なセンスとしか思えないのがわんさか。

ずるすぎる、、と言いたくなる抜け感にしびれます。こちらは会期後半(後期)のみの展示なのでご注意を!(私もこれだけのためにもう一回見に行きたい)

十王図屏風 紙本墨画淡彩 8曲1隻 江戸時代 日本民藝館蔵 後期展示

憧れの極楽

最後は地獄と反対の極楽浄土コーナーで締めくくり。今までずっと痛いシーンを見てきたからか、極楽のありがたさもひとしお。展示されている曼荼羅に、思わずナンマンダ・ナンマンダと手を合わせたくなってしまう。

菩薩さまがいっぱいでありがたさも倍増!

阿弥陀二十五菩薩来迎図 絹本着色 1幅 室町時代 京都・知恩院蔵 前期展示

そもそも美術館は作品保護のために室内の設定温度が23度と低め。心も体もヒヤっとすること請け合いです。ちなみに三井記念美術館と同じビルには、千疋屋本店やマンダリンホテルがやっているスタンドなども。涼んだ後に素敵なティータイムもおすすめ。

特別展 地獄絵ワンダーランド

会場:三井記念美術館

会期:2017年7月15日(土)~9月3日(日)<前期:7/15(土)~8/6(日)、後期:8/8(火)~9/3(日)>

開館時間:10:00 – 17:00(入館は16:30まで)*ナイトミュージアム 会期中毎週金曜日19:00まで開館(入館は18:30まで)

休館日:月曜日〔 7月17日は開館し、翌18日休館。8月14日は開館 〕

入館料:一般1,300(1,100)円/大学・高校生800(700)円/中学生以下無料

お問合せ:03-5777-8600(ハローダイヤル)

ウェブサイト:http://www.mitsui-museum.jp/exhibition/

*本展は、前期と後期で違う作品が展示されるのでご注意を。気になった人は2回訪れてみるのもいいかも。