ーー奥山さんの子どもの頃の体験がベースになっているそうですが、どういうきっかけからこのテーマ映画を作ろうと思ったんですか?

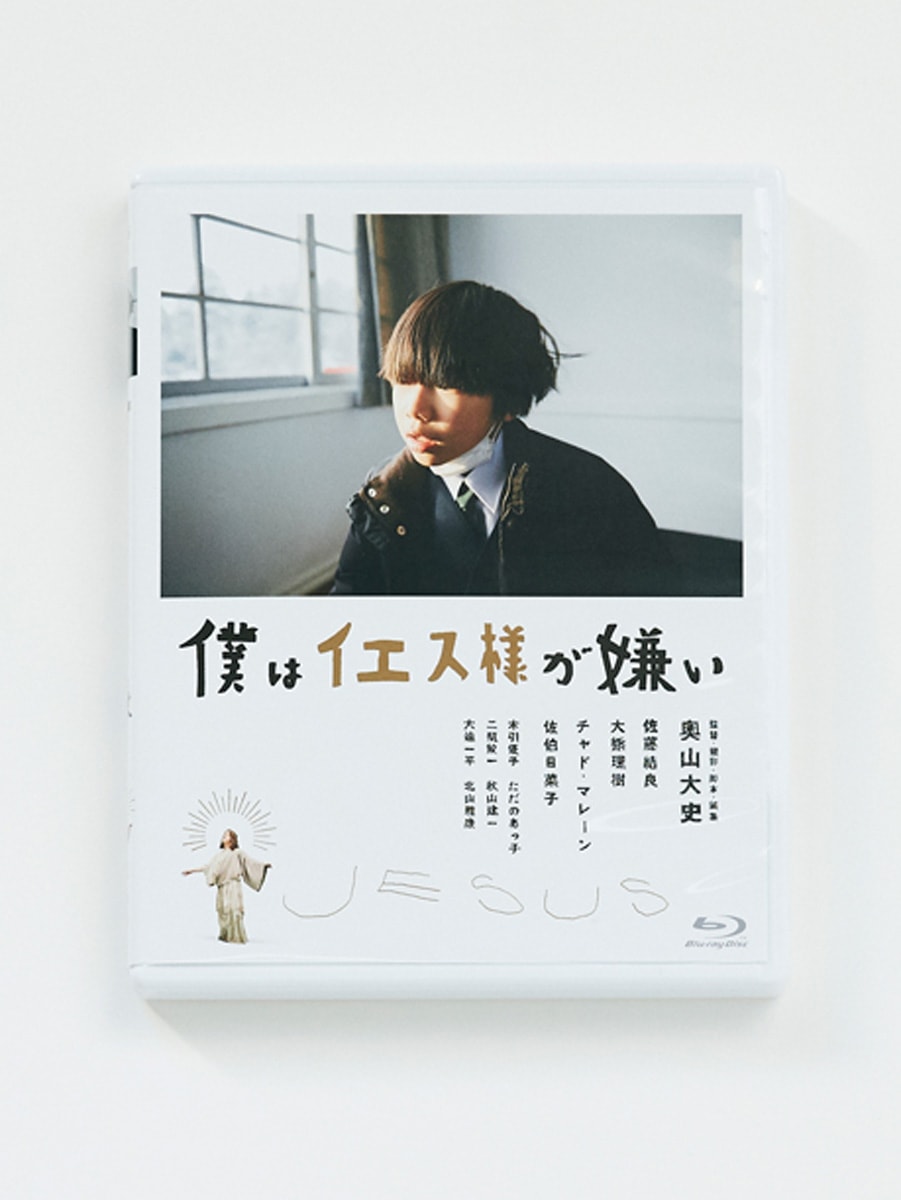

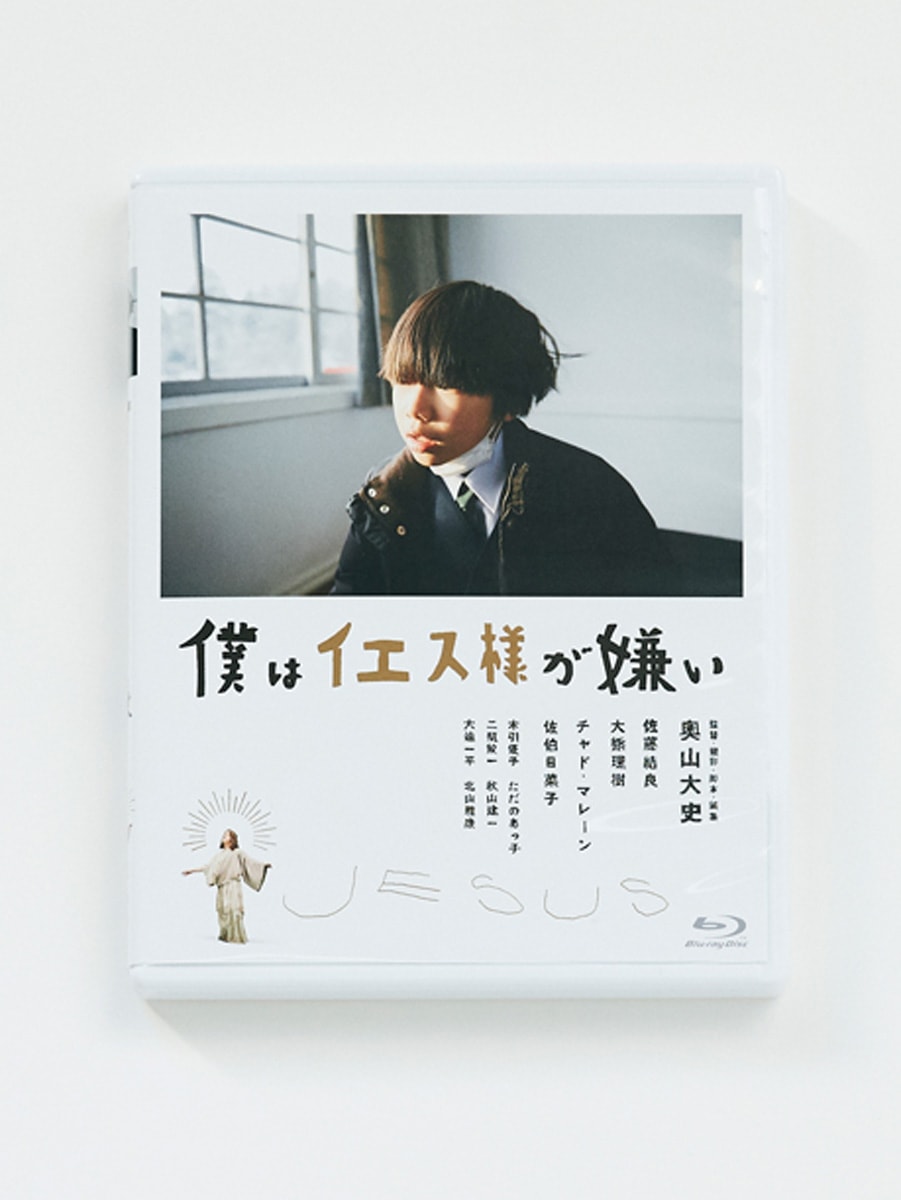

こないだ冷静になぜこの企画になったかを思い出していたんですけど、就職活動をしていた大学生のときに、ある制作会社で「あなたが嫌いなものを教えてください」という課題が出されたんですね。そこで、ちょっと目立たないとなと思って、「私はイエス様が嫌い」というタイトルで課題を発表したんです。いざ卒業制作で映画を作ろうとなったときに、それをそのまま映画化しようかなと。

それでいざプロットを書いてみると、めちゃくちゃ重いものになってしまって。じゃあ、小さなイエス様を出そうかなと。もちろん、撮りたい絵があって、そこに近づけるために、時代を昔に設定したり、時期を冬にしたり、少年二人の友情を軸にしたりはしましたが、そもそものきっかけは就活かもしれないです。

ーーその一文だけで、すごく信じているんだなと逆説として伝わるので、インパクトありますよね。

その時の課題だと、「私は○○が嫌い」というタイトルにしなさいという規定があったので、「私はイエス様が嫌い」というタイトルにしていたんですよ。それがちょっといびつで面白い言葉だなと思って。だから、イエス様が嫌いだと思っていたわけではないんですけど、実際にすごく信じたときがあって、嫌いというよりも、なんかもういいやと思ってしまった時があったんですよね。

自分に都合よく解釈するものではないなと気づいたという出来事があったので。だから、自分に都合のよいイエス様との別れと、最後に本当の神様と出会ったのかな、どうなのかな?というところで終わる映画にしたかった、というのはありますね。

ーー本編の中で主人公のユラくんは、初めは「イエス様って、誰?本当にいるの?」という懐疑的なところにいて、小さなイエス様にお願いしたことが叶っていくことで、徐々に信じていきますよね。

そうですね。僕は、幼稚園の途中から大学までずっと同じキリスト教系の学校に通っていたので、進学の度に外部から入ってくる人を見てきたんですね。中学や高校だと、一方的に教え込まれる年でもないので、お祈りに一つを前にしても、「なんでこんなことしてるの?」と疑いから入る感じがあるんですよ。僕は小さい頃に教え込まれて、何の違和感もなくお祈りをしていましたけど、よく考えたら、日本の環境に慣れている中で突然キリスト教に触れたときの違和感は大きいだろうなと。その感覚はこの映画に入れようと思っていました。

ーーすごくプライベートなご自身の体験でありながら、とても普遍的な物語だと感じたのですが、いかに普遍的なものとしていくか、ということは意識されたんですか?

幅広い人に観てもらいたい、届けたいという思いがすごくあったので、なるべく自分が体験した物語として閉じるんじゃなく、あくまで達観して、取材したこと、観察したことを映画に取り入れる意識はすごくしました。そして、その思いがあったからこそ、公開劇場はTOHOシネマズ系だったりしましたし。DVDもどうしても出したいと思っていたので、お願いしました。幅広くという意味では、バリアフリー字幕も作ってるんです。

ーーバリアフリー字幕が付いているDVDって、まだ多くはないですもんね。

専用の字幕を作って、タイミング通りに映像を付けて、という作業だけでもお金と時間がかかるので、担当してくれた方からは「本当に付けます?」という雰囲気があったんですが、「でもぜひお願いします!」と。聴覚障害の方だけじゃなく、高齢の方もかなり観やすくなるみたいなので。

ーーそもそも、映画を作りたいという思いは、昔からあったんですか?

映画はずっと好きで観ていましたけど、最初に作ることに目覚めたのはどちらかというと演劇でした。高校生の頃に本多劇場の公演を手伝ったりしていましたね。でも実際に現場に行くようになると、いろんな制約があるなと気づいたんです。

たとえば、表現的なところだと、一場面しか描かなかったり、限られた空間しか描かなかったり。それは演劇の魅力でもあるんですけど、制約にもなっていて。お金の面でも、劇場は席数が決まっているので、最大で劇場の席数×公演数しか予算がない状態で始まるので、すごく頑張って時間と労力をかけて作っても、最大でもこの人数の人たちにしか届かないんだと目に見えちゃうという面では、映画の方が可能性が広いというか。