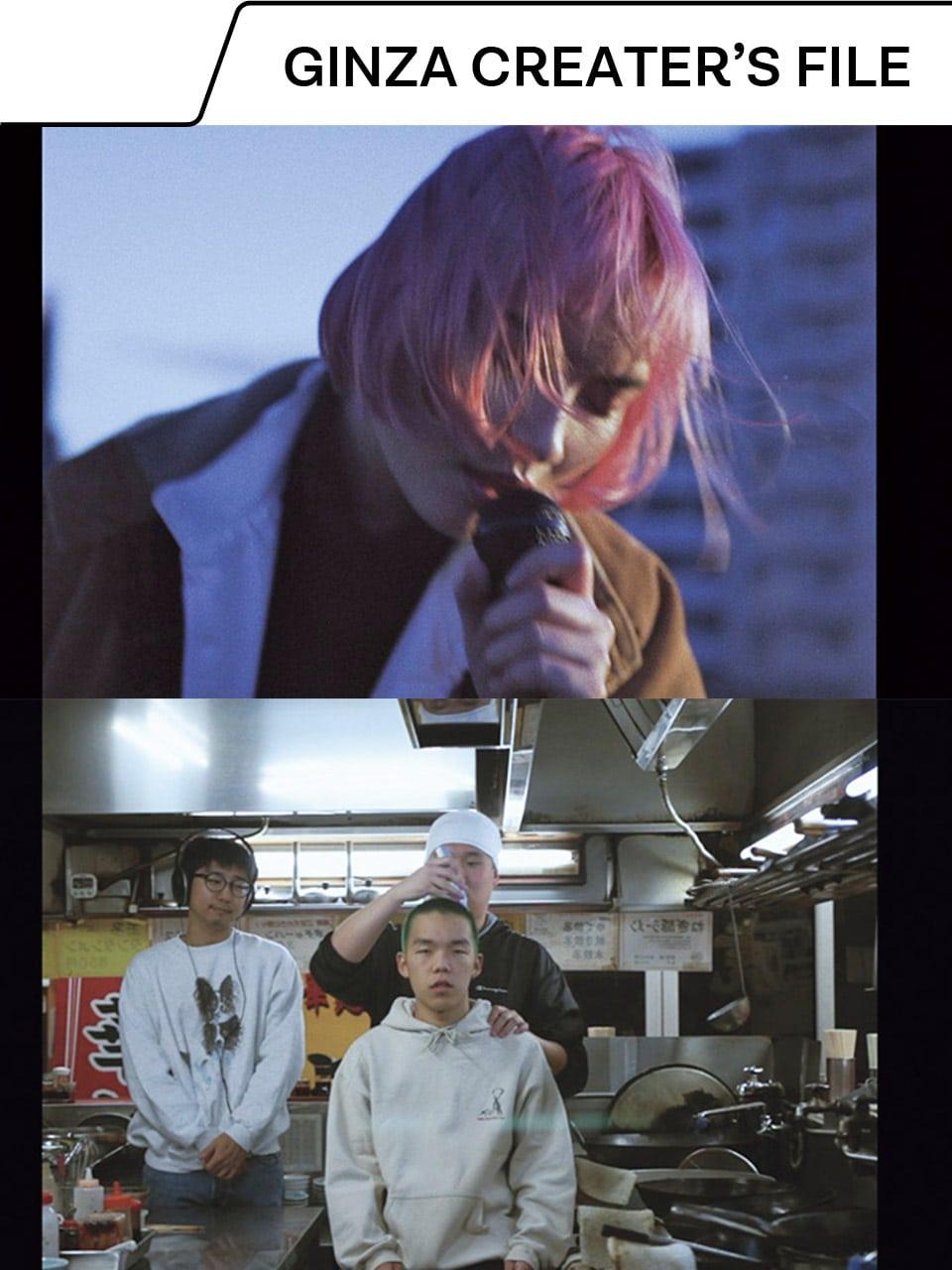

映像の分野で活躍する気鋭のクリエイターをマンスリーで紹介する連載「GINZA CREATER’S FILE」。第5回目は、噂が噂を呼ぶ映像作家Pennackyさんをピックアップ。映像に出合ったきっかけ、これまでの作品に込められた想いを聞きました。

Pennacky:影響を受けた好きなものたちの記憶を再構築したノスタルジックな魅力|GINZA CREATER’S FILE vol.5

映像作家

影響を受けた好きなものたちの

記憶を今に再構築すること

ここ4年くらいだろうか。インディシーンのMVで名前を知り、昨年からV6から折坂悠太、星野源といったメジャーアーティストまで、あっちでもこっちでもPennackyさんのクレジットを目にするようになった。ご本人があまり表に出ないこともあり、噂が噂を呼ぶ映像作家、現在22歳のPennackyさんに、映像作家になるまでの話を聞いた。

「もともとゴジラ、ウルトラマン、仮面ライダーが好きな典型的な特撮好き少年だったんですが、中学生のときにグラフィック集団『TOMATO』が手がけたアンダーワールドのMVを観て、すごくシンプルな映像だったんですけど、やってみたい!という衝動に駆られて。見様見真似で始めたのが最初。Pennackyという名義も、TOMATOのパクリじゃないけど、YouTubeチャンネルをつくったときにバンド名みたいに友達と考えたもので。当時はYouTubeが流行り始め、宅録をしていてアップしている子たちとやりとりして、庭で撮った映像を音楽に合わせたりみたいなことをしていたんです。それから、映像を本格的に勉強しようと、日芸の撮影コースに通ったら、映像の専門家みたいになっちゃって。今すごく役立ってますけど(笑)」

音楽が好きで地元のライヴハウスに通っていた高校時代、Otusというバンドの映像をこっそり撮っては、編集していた。上京してから、「実はこんなのつくってます」とメンバーに映像を見せたところ、「一緒にやろうよ」と声をかけてもらった。最初はライヴ撮影からスタートし、MVを撮り、芋づる式に別のバンドからも声がかかるようになった。

「とりあえず、撮りたいという気持ちがあって、まずやってみなきゃという考えでやっていました。インディーズバンドからレーベルのミュージシャンとつながって、その映像からV6のプロデューサーの目に留まって。あんまり声を大にしては言いたくないですが(笑)、ウルトラマンが好きだったんで、熱くなっちゃって『やります!』と返事して。それからどんどん仕事が増えていきました」

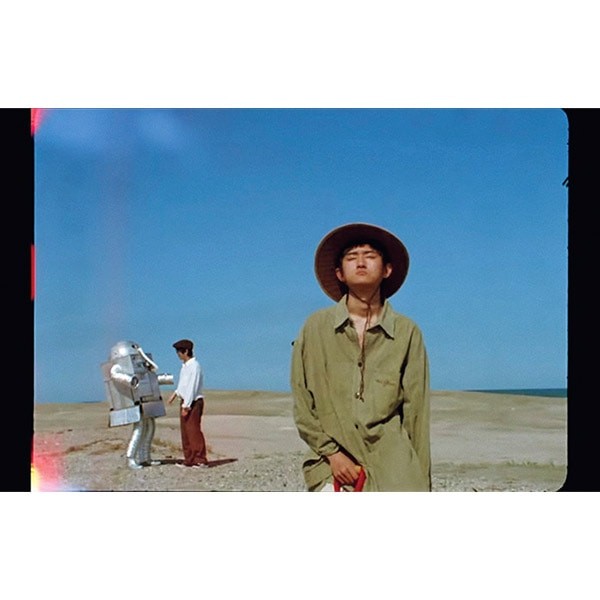

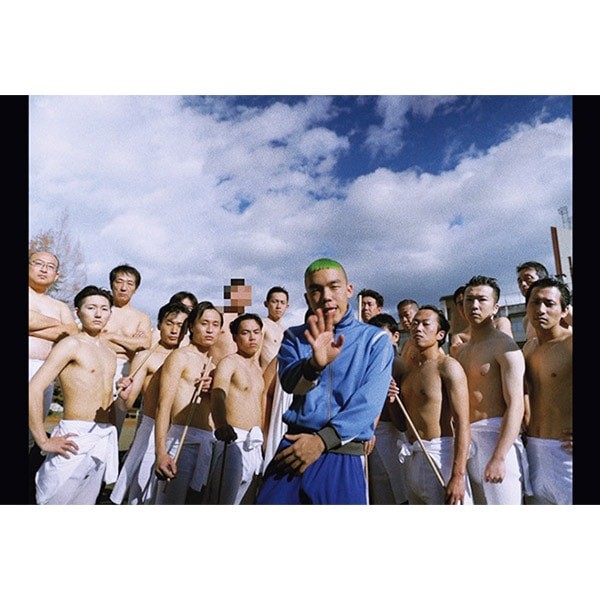

予算が潤沢でなければ、企画、撮影、編集、監督までを1人で請け負う。予算があっても、編集と監督は自分でやるというスタイルでこれまでやってきた。「現地に行かなくても、なんなら会わなくてもつくれるし」と、面白いと感じる海外のミュージシャンのMV制作も進んで引き受ける。動画という形態のものであれば、MVに限らず、CM、映画など、ジャンルの垣根なく前向きにやっていく方針だ。Pennackyさんが決して譲らないのは、自分が直感で好きと思える部分にフォーカスを当てることだけである。

「これ好きだな、と今の自分を突き動かしてくれるものを精査していって、それを映像に反映させていく。MVの場合は、まずアーティストがやりたいことを聞いて、それを自分なりに置き換えて、共有できる部分を表現しようとしています。だから楽曲によって出力はまったく変わるし、たとえば、曲を聴いて歌詞がグッと入ってきたら、歌詞からイメージを自分なりに汲み取ってストーリーで伝えようとか、リズムがよければ断片的にこの音にはこの絵を合わせたいなとか。自分の記憶や影響を受けたものから引用して、新たに構想していく作業ですね」

そんな彼の映像制作のモチベーションとなる〝好き〟は、どんなカルチャーによって形成されたのかが気になるところ。

「一番原点にあるのは、インディ・ロックですね。メインストリームに対してのアンチテーゼだと僕は思っていて、枠にとらわれることなく自由な発想で表現していいということを教えてもらった。でも、入り口はものすごくメインストリームなんですよ。特撮の戦隊モノがすごい好きだった子ども時代に感じたエネルギーは、絶対に忘れたくないと常に思っています。自分の心と向き合って、人生のストレスとなる宇宙人だったり、怪獣だったりに打ち勝つみたいな王道の話ですけど、そこにグッとくる。いつの時代でもいろんなことに通じる、普遍的な教訓があるんじゃないのかなって思います」

Pennackyさんの生み出す映像世界がどこかノスタルジックなのは、過去の記憶と紐づいているからなのだろう。

「あの頃の気持ちってどんなだったんだろうと確かめるためにも、昔観ていたものを観返すようにしているので、自然とテイストがノスタルジックになっちゃう。依頼されているわけではなくて、すすんでフィルムで撮影することも多くて。編集でフィルムに近い質感にすることはできても、結局みんな違いに気づくと思うんです。『フィルムの色の質感はなぜこんなに格好いいんだろう?』って」

彼は、2010年代にインターネットで生まれた、80年〜90年代の楽曲を実験的に再構築したジャンル、ヴェイパーウェイヴが「僕らの感覚」と語る。

「薄っぺらいと軽んじて語られることもありますが、自分が生まれた年やそれ以前に憧れを抱いて、調べすぎちゃってロマンが生まれるのはわかる。その感覚をポジティブに捉えていきたいですね」

🗣️

Pennacky

Website: https://www.pennacky.com/