知っておきたい日本の言葉、季節のあれこれ。

ギンザ淑女のニッポン歳時記 自然のパワーが萌え出る情景「下萌」

下萌(したもえ)

立春を過ぎたとはいえまだまだ寒く、手がかじかむような2月。でも自然の植物は土中で命を燃やしています。凍てつく枯れ野から福寿草やふきのとうの若芽がちらりと顔を覗かせ、淡い黄緑色が、春がすぐそこまで来ていることを教えてくれます。地中に眠っていた自然のパワーが萌え出る情景をとらえた言葉「下萌」は、和菓子の銘などにも見かけます。

今月の神様

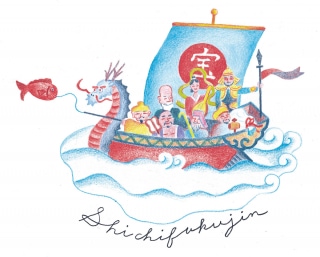

七福神(しちふくじん)

元祖“神セブン”といえば七福神。中国古来の画題「竹林の七賢人」になぞらえて、江戸時代に福の神を7人そろえたのが始まり。この七神は実は多国籍ユニットで、インドから毘沙門天と弁財天、中国から福禄寿と寿老人と布袋が参加。大黒天はインドのシヴァ神と日本の大国主神が融合した日印ハイブリッド。唯一の日本代表は恵比寿神だ。宗教の違いはさておき、ご利益さえあればええじゃないかとすべてを受け入れる。これって究極のダイバーシティですよね。

今月の文様小物

福良雀の箸置き(ふくらすずめのはしおき)

人間の暮らしに一番身近な鳥といえばスズメでしょうか。古くから竹や稲穂との組み合わせで意匠化されてきました。冬の時季、寒さ対策としてスズメが羽毛を膨らませてまん丸になっている姿を「ふくらスズメ」と呼んで、縁起の良い字を当てました。悪運をついばんでくれるとか、ふっくらと肥えて食べ物に困らないとか、その愛らしい姿に願いをかけて、子どもの着物の絵柄などによく使われたそうです。

九谷焼の福良雀の箸置き 各¥800(アコメヤ トウキョウ | アコメヤ トウキョウ イン ラカグ)

今月の和菓子

初午(はつうま)

![]()

![]()

2月最初の午の日(2021年は2月3日)は、稲荷神が「お稲荷さん」の総本宮、伏見稲荷大社がある稲荷山に舞い降りた記念日なので全国の稲荷神社で祭礼が行われます。平安時代からこの日に遊山を兼ねて稲荷詣をするのが流行したことが『枕草子』にも書かれています。稲荷神に仕える白狐と、参拝の時に鳴らす鈴の紅白綱を模した和菓子は、「初午」を想像させます。

雲平生地に焼印で狐の顔を表し、こなし製の紅白綱で鹿の子餡を包んだ。〈初午〉¥500*1/25〜2/5の期間限定販売(塩野)

Photo: Chihiro Oshima (wagashi), Hiromi Kurokawa (komono) Illustration: Hisae Maeda Text&Edit: Mari Matsubara