ginzamag.comでの人生相談連載でおなじみの詩人の菅原敏さんが恋愛をテーマとした世界中の古典作品をモチーフに現代詩に「超訳」した書籍「かのひと 超訳 世界恋愛詩集」(東京新聞出版局)が人気を集めている。そこで菅原さんとも交流の深い、文筆家の青野賢一さんにその魅力について書いていただきました。

詩人・菅原敏がいにしえの恋愛詩に光をあてて甦らせた 『かのひと 超訳 世界恋愛詩集』

改めて申すまでもなく、言葉というものは、時代に応じて移り変わるものだ。同時代を生きている人同士が使う話し言葉であれば、世代間や地域で使われる言葉が多少違っていてもおおむね理解できるだろうが、たとえば平安時代にタイムトリップして会話しようとするとなかなか難しそうである。では、書かれた言葉はどうか。これも同様に100年、200年、またさらに遡った昔に記された言葉だとちんぷんかんぷんであるだろう。50年前のものですら、言い回しや仮名遣いにずいぶんと違いがあるし、現在使われていない漢字が登場することも少なくない。端的にいって読みづらい、もしくは読めないのである。

名著と呼ばれる古典的作品も、旧態依然とした文章スタイルだと、読み慣れていない人にとっては最後までたどり着くのは一苦労だろうし、途中で投げ出してしまうことも大いに考えられる。読んでもらえなければ名作、名著もただの紙。もったいない限りである。小説や紀行文、論文などは、今ならネットで検索すればあらすじを知る術もあろうが、詩、俳句、短歌といった類のものだとそうはいかないだろう。あらすじというよりは、ぼんやりとした輪郭が見えるかどうか。これでは興味を持つにもハードルが高いし、仮に手にとってみたところで、それが古い言葉で書かれたものであったなら、それらは残念なことに読者の心には届かないかもしれない。例を挙げてみよう。

その眉にこの接吻(くちづけ)を受け給え。

今あなたとお別れするにあたり、

これだけ言わせて戴きます––––

これは、アメリカの詩人であり史上初の推理作家としても知られるエドガー・アラン・ポーの《A Dream within A Dream》(1827)という題の詩の冒頭部分である。新潮文庫の『ポオ詩集』所収、翻訳は阿部保で、初版は1956(昭和31)年。日本語の題名は《夢の夢》となっている。とりたてて難しい内容ではないが、どこか借り物の言葉のように感じられるのは私だけではあるまい。では、これはどうか。

おまえのひたいに おれのくちづけ

いま別れのひとときに

ひとこと言わせてくれ

ぐっとリアリティが増すのではないだろうか。上に引いたのは、『かのひと 超訳 世界恋愛詩集』(東京新聞刊)に収められた《A Dream within A Dream》の「超訳」である。題名は《おれもおまえも夢のまた夢》。超訳は自身も詩人である菅原敏の手になるものだ。

インターネットメディア『cakes』にて、2014年から2015年にかけて『新訳 世界恋愛詩集』として連載していたものから抜粋して一冊の本に編んだ『かのひと 超訳 世界恋愛詩集』には、菅原の超訳によるエミリー・ディキンソン、バイロン、シェークスピア、ボリス・ヴィアン、マリー・ローランサン、ニーチェ、杜甫、李白、島崎藤村、与謝野晶子らの詩、そして在原業平、小野小町の和歌などが収められている。時代も国もスタイルもまちまちなこれらの作品を束ねるキーワードは、本のタイトルにもある通り「恋愛」。さまざまな「恋の歌」を読むにつけ、人が誰かを思う気持ち––––愛しかったり、切なく苦しかったり、優しくなったり、のろけたくなったり––––は、ありきたりな言い回しだがいつどこであっても変わらないものだ、と素直に思う。つまり、超訳により言葉が変わることで、人間の変わらない部分が浮き彫りにされているのである。言葉が変わる、と書いたが、イマドキな単語ばかりが並ぶわけではなく、あくまでも現代の私たちに則した平易な言葉選びがなされている点に、詩人の矜持がうかがえることを申し添えておこう。

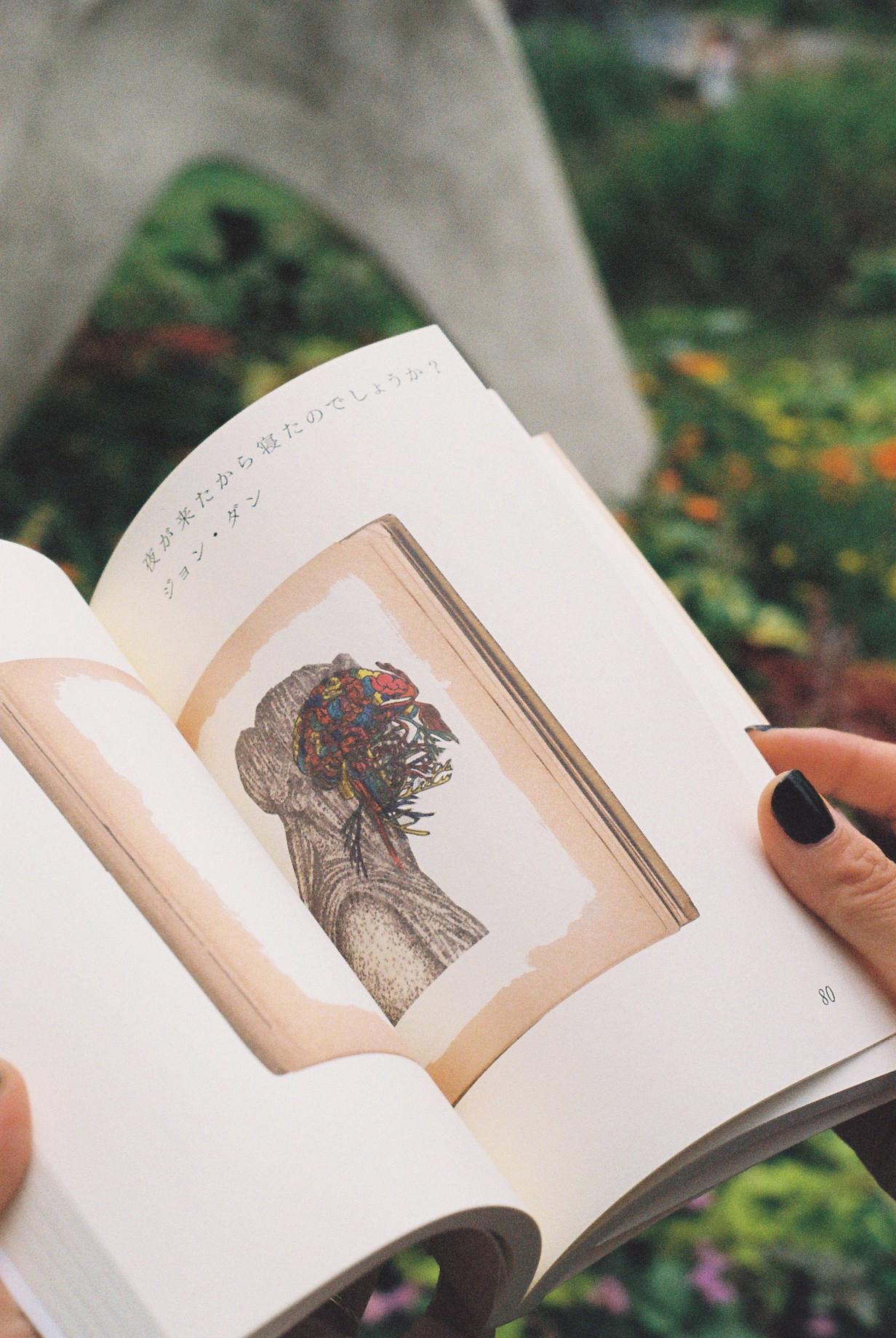

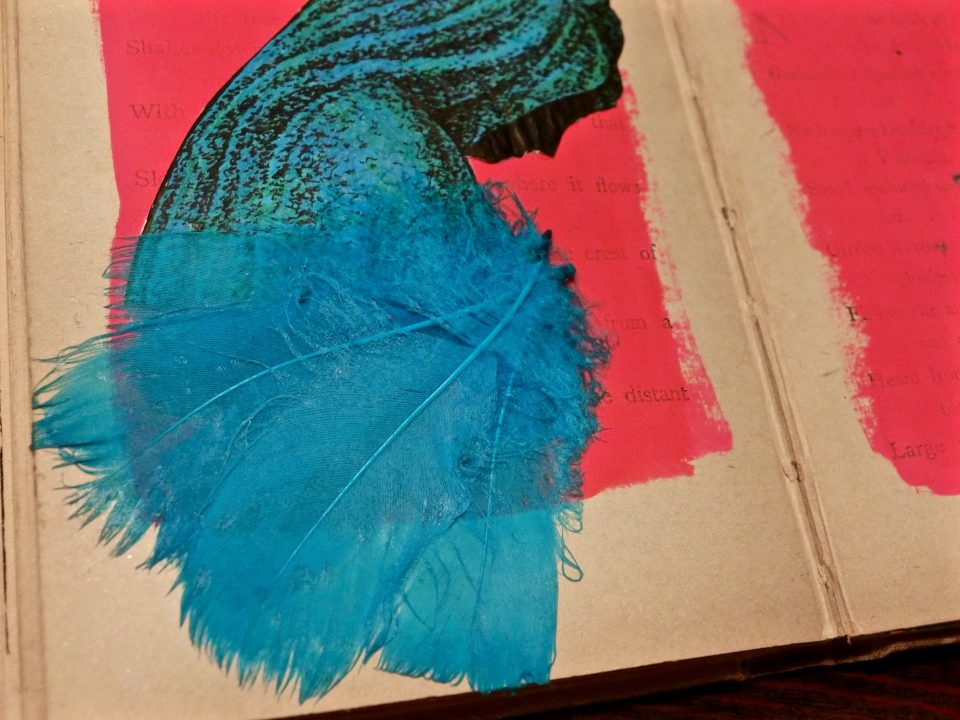

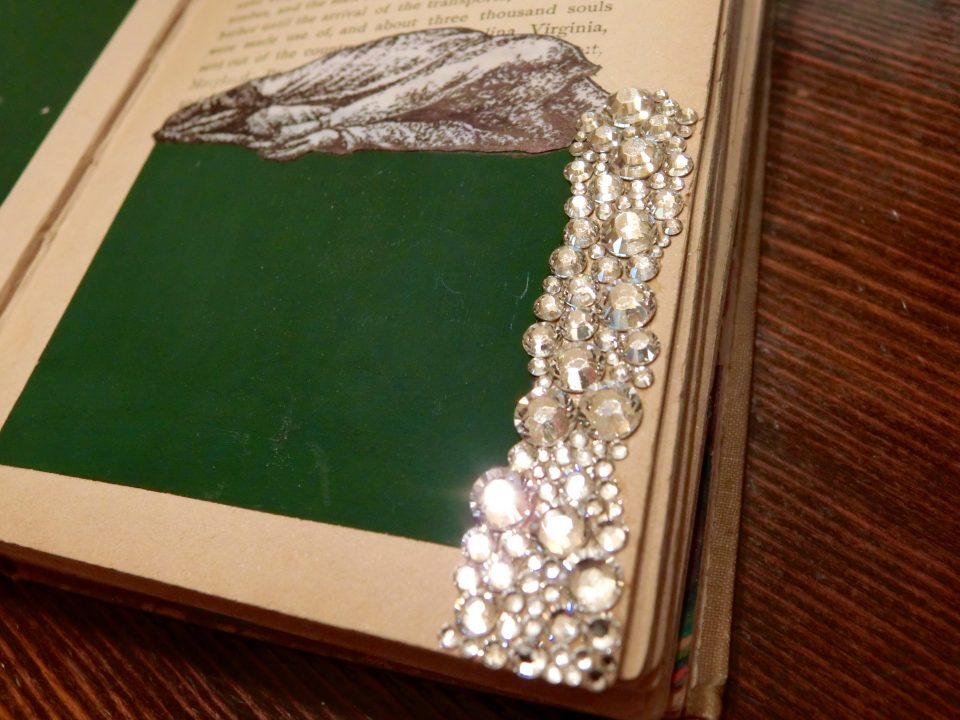

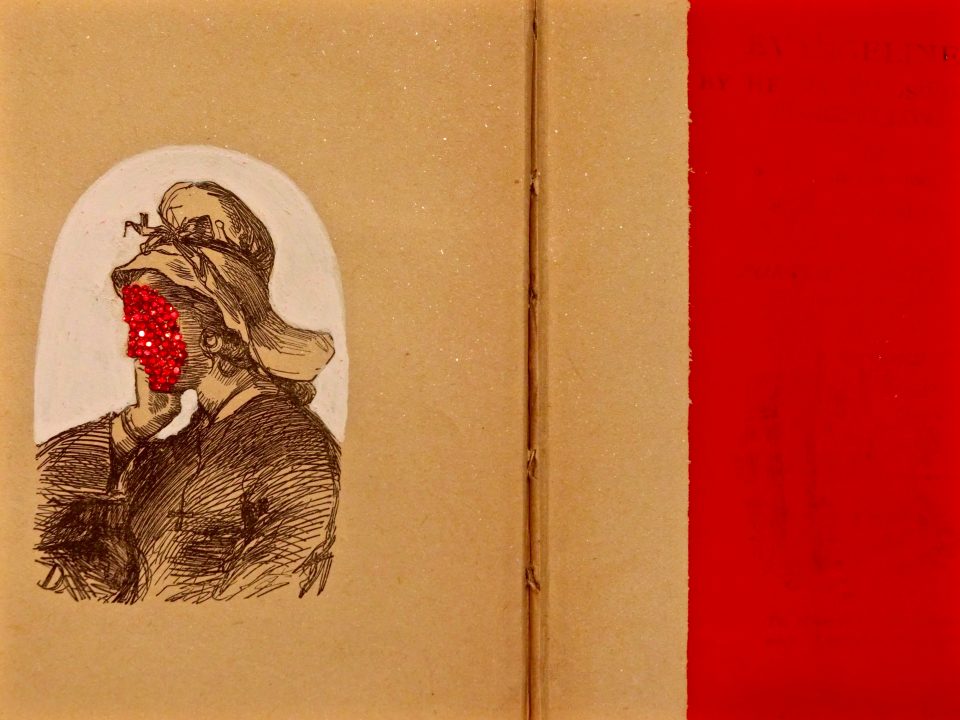

この本でもうひとつ触れておきたいのは、現代美術家・久保田沙耶による挿画である。選ばれた詩に合わせて、200年前の古い詩集のページに描かれたその作品は、それぞれの詩の世界を拡張し、また深めることに大いに貢献している。『cakes』連載時にもこの試みはなされていたが、一冊の本になったことでより存在感が増した。私は実は原画を拝見したことがあるのだが、モニター越し、あるいは紙に印刷された状態で見る以上に躍動感があって生のアウラを放っている。そこで今回は久保田さんにご協力願って、以下の5点の原画を撮影させていただいた。作品のテクスチャー感が少しでも伝われば幸いである。

ゴールド部分の何層も塗り重ねられた質感と、詩の中の〈小さなコイン何枚も 積み重ね 積み重ね〉というフレーズが相互作用を生む。エミリー・ディキンソン《愛される1時間》の挿画。

本書でもかろうじて認識できるが、彩色された羽根が貼り付けられている作品。〈空を飛びながら 地面に這いつくばり〉という恋愛のアンビバレントな感情を綴った詩に呼応するような面持ちだ。

本書には便宜上横位置で掲載されているが、作品としてはこの向きの方が詩の世界に合っているようだ。玉虫色部分には、漆工芸に使われる、貝殻を薄く削った「螺鈿(らでん)」を用いている。

ポール・ヴェルレーヌの詩には、キラキラと光を反射する大小のスワロフスキークリスタルをたっぷり使った作品が添えられている。涙の粒のようでもあり、時間の雫のようにも思われる。

赤を効果的に配した作品はゲーテ《くちびるにオオカミ》のためのもの。オオカミが出てくるからかどこか赤ずきんを連想させる。顔部分には赤色のスワロフスキークリスタルが貼られている。

最後にこの単行本の構造について一言。それぞれの詩の原文が書かれたのは古い時代であることは先に述べたが、超訳は現代に行われている。そして挿画は200年前の詩集に描かれているが、これも現代のこと。つまり古い詩を超訳した現代の詩集の中に、古い詩集を支持体とした現代美術が置かれていて、それぞれが入れ子的になっているのである。この構造により、『かのひと 超訳 世界恋愛詩集』にあっては、過去と現在は容易に行き来できる世界として立ち現れる。いや、それどころかこの詩集は、イェイツの《50年後にページを開いて》を最後に配することでなんと未来をも内包しているではないか! その意味では、これはなんとも魔術的な詩集である。読者は時々の自分の気持ちに合わせてページをめくり、この甘美な魔術に何度も身を委ねてしまいたくなるにちがいない。

〈ビームス創造研究所〉クリエイティブディレクター。音楽、映画、ファッション、美術、文学などを横断的に論ずるライターとして連載も多数。

Photo: Kenichi Aono Kanna Takahashi (Top) Text: Kenichi Aono