間を取る、間合い、間抜け、間が良い、間違い。 時間・空間は、西欧からTimeとSpaceに、どちらの意もある「間」をあてたもの。「間」には、どうも日本特有の都合良さがある。でも、うまくやれたら、キツキツな毎日にもちょっと余裕ができそうだ。変幻自在の「間」の根っこを求めて、キーワードをあげながら徒然なるままに解いてみる。

東京でみつけた「間」 皇居前広場

―皇居前広場(皇居外苑)―

東京の真ん中、ぽっかり空いた広場から見るビルたちは、まるで海向こうの群島。

東京の真ん中、ぽっかり空いた広場から見るビルたちは、まるで海向こうの群島。

東京のど真ん中

東京のど真ん中には、皇居という大きな穴が空いている。かつて、ロラン・バルトはこう書いた。「わたしの語ろうとしている都市(東京)は、次のような貴重な逆説、〈いかにもこの都市は中心をもっている。だが、その中心は空虚である〉を示してくれる。禁域であって、しかも同時にどうでもいい場所、緑に蔽われ、お濠によって防御されていて、文字どおり誰からも見られることのない皇帝の住む御所、そのまわりをこの都市の全体がめぐっている」。世界でも歴史のある都市は、中央に塔や教会、広場といった威厳を感じさせるランドマークがある。でも、皇居には高い塀も城も塔もない。なんといっても中に入れない。ジワジワと緑に囲まれてその先は見えない。そして、観光客は手前に留まり、ランナーたちはぐるぐると回り続ける。

なにごとのおはしますかは知らねども

「なにごとのおはしますかは知らねども かたじけなさに涙こぼるる」は、平安時代の歌人、西行がお伊勢詣りをした際に詠んだ歌である。現代風に訳すと、「どなたさまがいらっしゃるのかよくわからないが、ありがたくて、ただただ涙があふれ出る」。伊勢神宮の神々しさに感動した西行の心情が表れている。でも、そこに何があるのかはわからない。江戸初期の伊勢の神主・出口延佳は「何となくただありがたき心」こそ、神の道だと言っている。神様でさえ、なんとなく、なの?かなりいい加減にも聞こえるが、この感覚はなんともよくわかる。大事なのは、中味ではなく「何かがある」と感じること。いい加減は、良い加減なのだ。

深める一冊

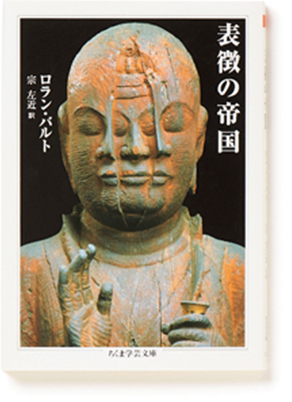

『表徴の帝国』

ロラン・バルト/宗 左近訳(1996 筑摩書房)

ロラン・バルトが、天ぷら、歌舞伎、庭など日本のあれこれについて独自の哲学を展開する。