実は東京は、古くから国内外の著名建築家が手がけてきた名建築の宝庫。普段の景色が違って見える、誰かに教えたくなる建築の話。

知っているようで知らない、国立西洋美術館のお話:東京ケンチク物語vol.1

The National Museum

of Western Art, Tokyo

パンダのシャンシャンに会いに、お花見に、それとも天気のいい日のお散歩に。誰もが一度は訪れる上野公園。博物館や美術館が集まるカルチャースポットの側面ももつここに、世界遺産が一つある。細かな凹凸のついたコンクリートの箱を柱で持ち上げたような形の「国立西洋美術館」の建物がそれ。1959年完成のこの建築、スイス生まれの建築家ル・コルビュジエ(1887〜1965年)の設計によるもので、フランス、インド、アルゼンチンなど3大陸をまたぐ7カ国17資産の一つとして、2016年に世界遺産に登録されている。

世界遺産になるほどのすごさって一体なんなのか?ごく簡単にいうとル・コルビュジエは、20世紀初頭以降、現在まで脈々と続く〝近代建築〟の基礎を形づくった建築家の一人。古代ギリシャの神殿やローマの古い教会などを思い出してほしい︱ざっくりいってあれが、近代以前の西洋の建築の元祖。装飾的で様式的な美がよしとされてきたけれど、技術が進み、生活様式が多様化した20世紀の社会とはかけ離れたものになっていた。〝近代建築〟は、鉄とガラスとコンクリートという工業素材を使った、機能的で合理的な建物だ。様式建築に変わり、これが世界を席巻していく。ル・コルビュジエは、じっさいの建築作品はもちろん、分かりやすい言葉を通じて〝近代的な〟デザインの原理を追求して、その後の建築や都市計画に大きな影響を与えた。

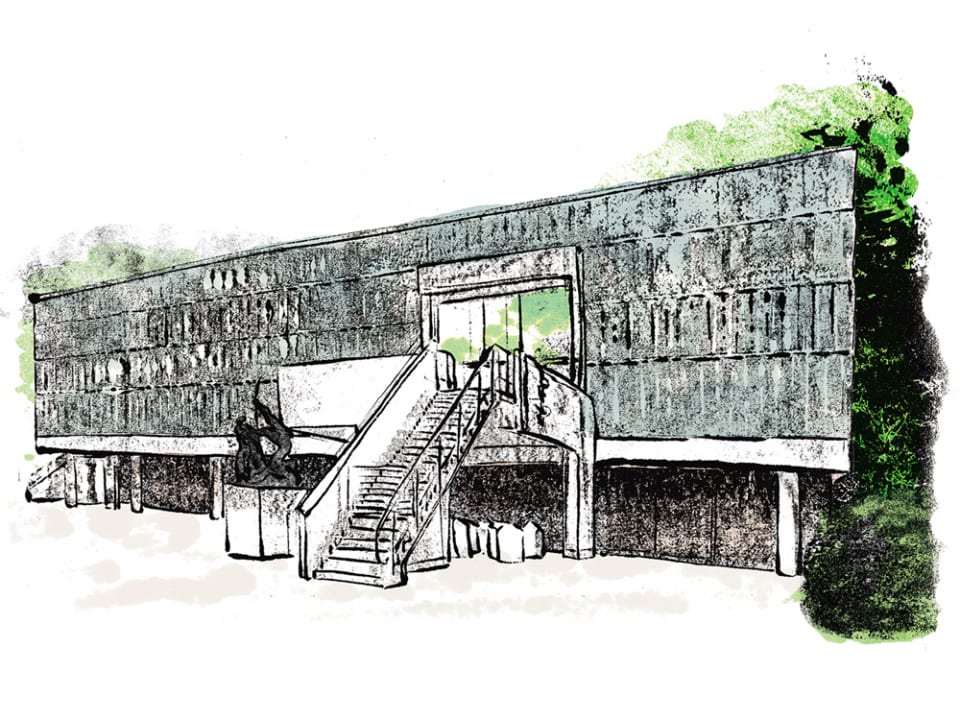

と、いうわけで「国立西洋美術館」。実業家・松方幸次郎のコレクションを収める美術館で、日本唯一のコルビュジエ建築だ。外観の見どころは、1階正面入り口の、柱で建物を持ち上げた「ピロティ」。屋外のような屋内のような、往来自由なこの空間。今でこそ普通のビルなどでも見かけるけれど、ル・コルビュジエが積極的に取り入れた、いわば彼のシグネチャーだ。インテリアの必見はメインホールの「19世紀ホール」。三角形の天窓がある吹き抜け空間。スロープを上っていくと、2階、バルコニーへとつながっていく。薄暗い吹き抜けの下で複雑に入り組む各階が、天窓から落ちる光を受けて豊かな陰影をつくる。なんというか……かなり色っぽい。実はこれこそル・コルビュジエの真骨頂。〝近代建築〟というと堅苦しいけれど、ル・コルビュジエの建築は豊かで自由で艶がある。だからこそ、今も愛されるグレートマスターなのだ。

現在、開館60周年を記念した企画展『ル・コルビュジエ 絵画から建築へ―ピュリスムの時代』を開催中。スイスに生まれたル・コルビュジエが、パリに移って精力的に活動した時代に焦点をあて、美術作品約100点や建築模型などを多数展示する。観覧料1600円。会期中、世界遺産に登録された本館展示室を見るためには、本展観覧券が必要。5月19日まで。