真っ白とは、光をすべて反射する色のこと。また、白は、色相と彩度がない、明るさと暗さの違いだけの「無彩色」の仲間です。灰色と黒も、これにあたります。西洋における色彩の研究は何百年も前に、万有引力で知られるニュートンが物理学からの解明を、著名な文学者のゲーテが人間の感じ方をもとにした心理面での知見をまとめています。そうした科学的な探求から、現代の私たちが理解する明暗や色味による区別が発見されたと言えます。

そもそも白ってどんな色?

色彩研究から分析

色彩研究から白を分析

そもそも「白」とはどんな色?

デジタル端末で作る白と人間の識別能力の限界

パソコンやスマホでは、RGBで色を表示しています。R=レッド、G=グリーン、B=ブルーのことで、それぞれ0から255までのレベルがあり、掛け合わせることで理論上は約1667万通りの色ができます。ただし、私たちが識別できるのはせいぜい1000万。モニター上で真っ白を作るなら、R255・G255・B255ですが、Bだけを254にしたところで、人間に差異を見分けることはできないからです。それも個人差が大きい。その一因は、関心度の高さにあると推察できます。ピンクベージュの口紅など、微妙なカラー展開で並んでいるものを熱心に吟味するタイプがいる一方、どれも同じとざっくりととらえる人もいるでしょう。潜在能力はさほど変わらないはずなのですが、意識によって感度が違ってくるのです。

ヒトが色を見分ける仕組み

私たちは「目の前にある色を見ている」と思っているけれど、実際は、脳の中にあるスクリーンに、目という器官を通してキャッチした光の情報を色として認識している。つまり、色自体が存在するのではありません。

ヒトの網膜には、錐体という色を感知する細胞があります。赤錐体、緑錐体、青錐体の3種類を持つことから、三色型色覚と言います。それらは波長によって感度が異なり、個々の知覚する情報のバランスにより微妙な差を判断しています。冒頭にも答えたように、真っ白は3つの錐体が最大限に光に反応している状態。RGBと同じですね。

ところで最近、赤と緑の間の波長に高い感度を示す、第4の錐体を持つ人がいる可能性が研究されています。スーパービジョンとも呼ばれる、四色型色覚です。オレンジ系の微妙な差をとらえる能力に優れていて、三色型色覚の100倍、1億もの色を識別できると考えられています。

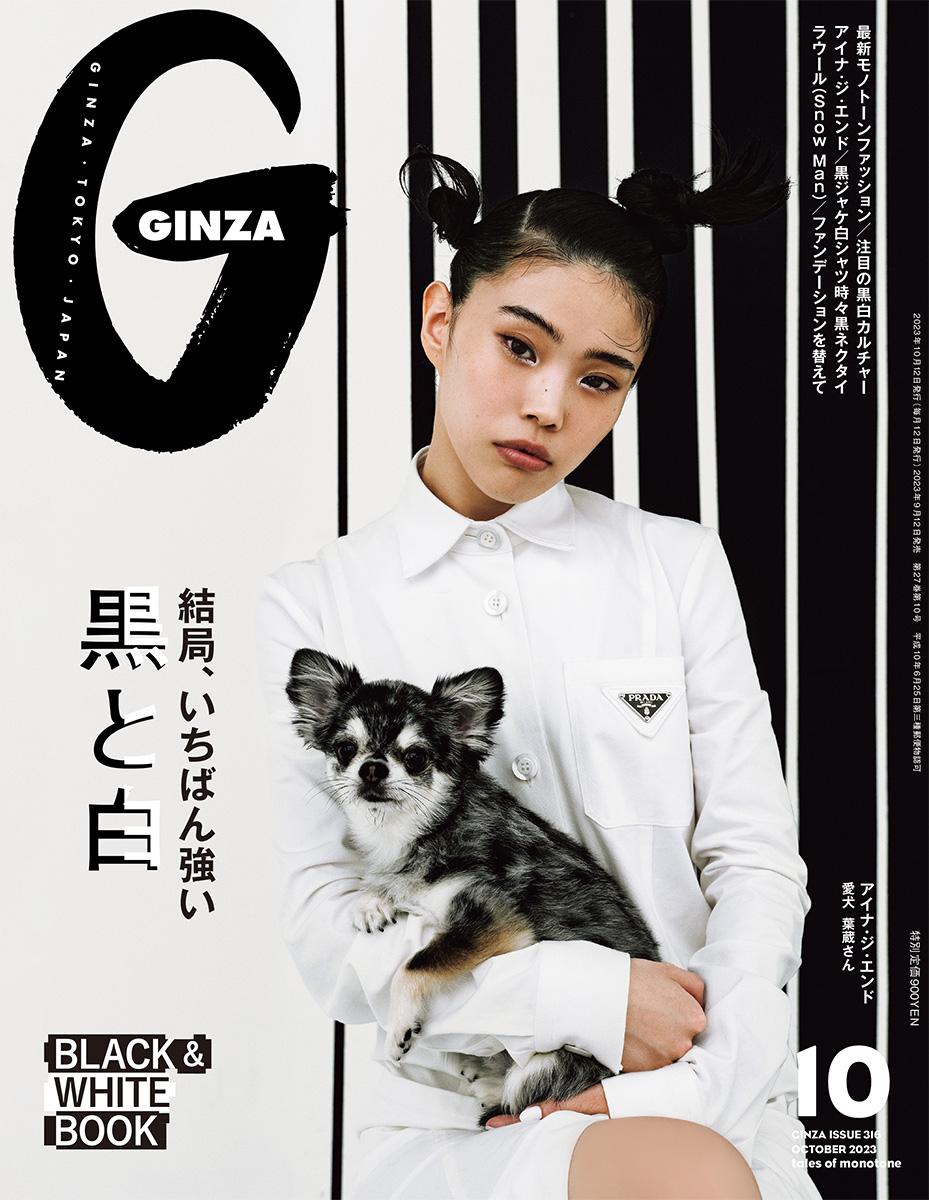

Photo_Masaki Ogawa Styling_Yusuke Takeuchi Text&Edit_GINZA