知っておきたい日本の言葉、季節のあれこれ。

ギンザ淑女のニッポン歳時記 5月は麦の秋。

麦の秋むぎのあき

稲をはじめとする穀物の大半が秋に実りの季節を迎えるのとは対照的に、麦の穂は5月下旬から6月にかけて熟します。一般的には秋を作物の収穫の時ととらえますが、麦にとっての収穫の季節である初夏の頃を「麦の秋」と呼んだのです。気温も高くなり、快晴の空の下、麦畑が一面の黄金色の絨毯になるさまは、まるで秋の景色。でも「麦の秋」や「麦秋」は初夏の季語です。つい季節を間違って使いそうになるので、要注意です。

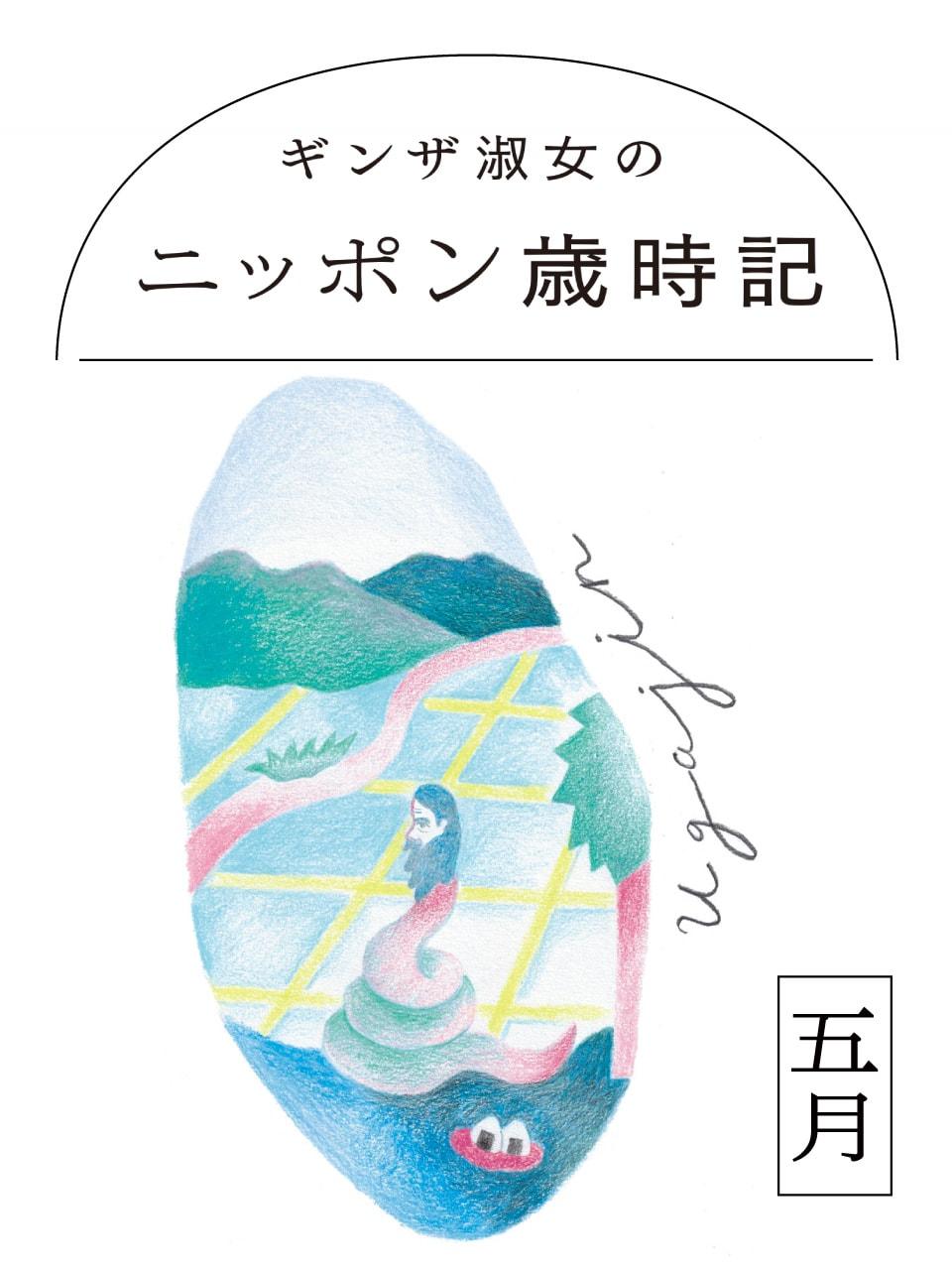

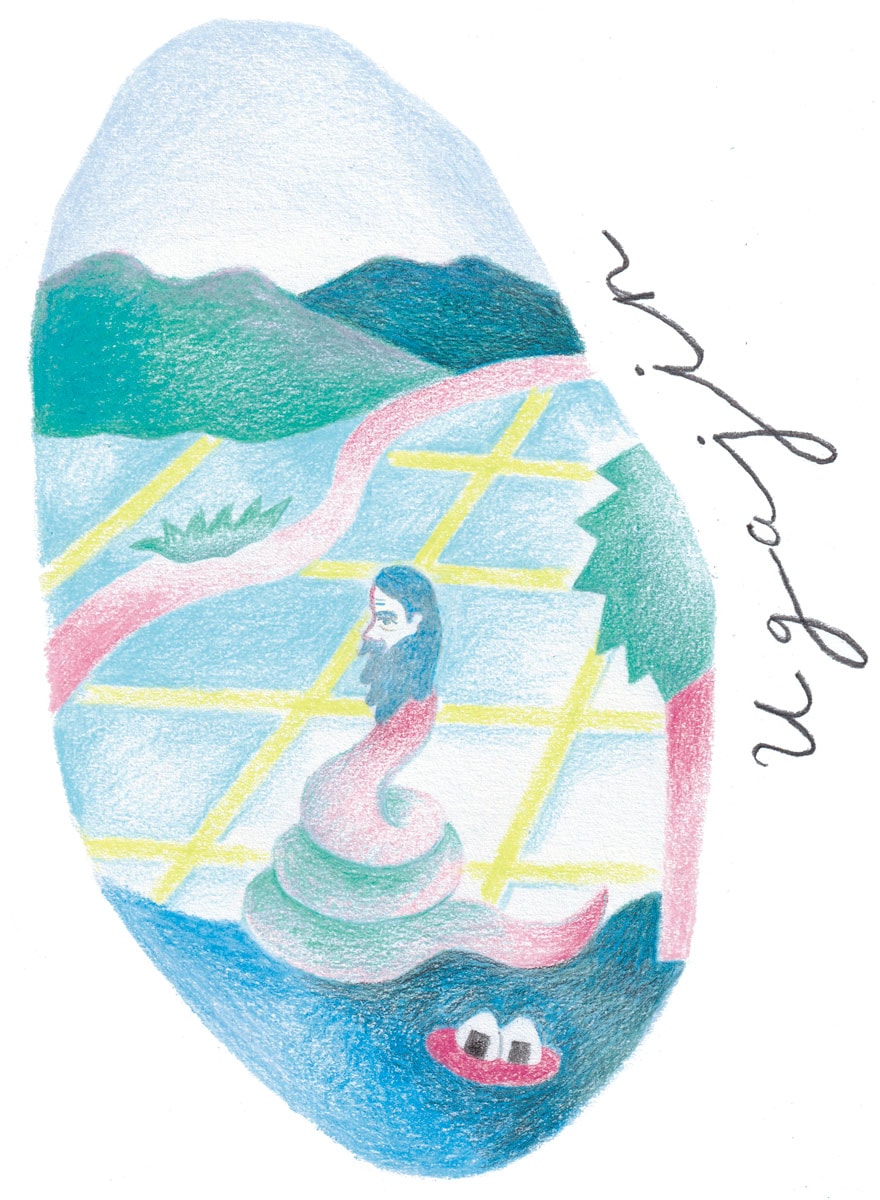

今月の神様宇賀神うがじん

『古事記』や『日本書紀』に出てくる宇迦之御魂神に由来する宇賀神は、五穀豊穣や農業の神として古来祀られていました。「ウカ」とは食べ物のことを指した言葉だったからです。農業にとって欠かせない水をつかさどる蛇神と結びついて、いつしか蛇の体を持ち、頭は老人の姿として描かれるようになりました。やがて仏教伝来とともに、その源流であるインドから弁才(財)天も日本にやってきます。弁才天は川(水)の神で、宇賀神と結びつけられ、中世以降には頭上に鳥居と宇賀神をのせた弁才天像も作られるようになりました。

今月の文様小物葵文のがま口あおいもんのがまぐち

フタバアオイという植物は、地上を横に這う長い茎の先にハート形の双葉と小さな紫色の花をつけます。この「双葉葵」は、世界遺産である京都の上賀茂神社、下鴨神社の御神紋になっています。今でも社殿のあちこちに、この双葉葵の意匠があしらわれています。京都三大祭の一つに数えられる「葵祭」が開かれるのは5月。愛らしいハート形の葉っぱの柄は、現代にも通じる文様として受け継がれています。

刺繡がま口「葵」大 ¥4,070/小 ¥2,920*共に税込み(井澤屋)