世界一おいしいパンを求めて忍び込んだ先で繰り広げられる驚きのドラマに魅了される老若男女が続出中! 2020年に1作目が発表されてからわずか3年のあいだに第4弾まで展開されている。シリーズは累計で180万部を突破し、その人気はとどまる所を知らない。やきたての一品を狙うどろぼうが主人公の物語にすっかり心を奪われ現在進行形で追っかけているあいみょん。今回、高知県を拠点とする絵本作家の柴田ケイコさんがあいみょんと会うために上京してきた。夢の時間の一部始終をどうぞ。

あいみょんがラブコール! 絵本『パンどろぼう』作者・柴田ケイコさんと対談

恋焦がれるシリーズの生みの親とトーク

もう、胸がいっぱいです。『パンどろぼう』のお母さんに会える日が来るとは!小さい頃に祖母が読み聞かせをしてくれていた影響で絵本が好きで。ただ、ロングセラーが豊富なジャンルなだけあって作者が存命でないパターンも多い。だから、リアルタイムで新しいストーリーを追える経験は初めてです。だからうれしい!

私からするとあいみょんさんが手にしてくださっているということが想定外ですよ〜!こんなふうにテーブルを囲んでお話をするなんて。反抗期真っ只中でいつもは素っ気ない息子たちも喜んでくれましたし、夫にいたっては最後までついてこようとしていました(笑)。ここ数日、家族中がフワフワし、今も頭の中は真っ白です。ちなみに何をきっかけに知ってくださったんですか?

2年くらい前に知り合いに教えてもらったのがきっかけで。そこから気になって当時刊行されていた『パンどろぼう』と『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』を読んだら、どハマり。続く2作の『パンどろぼうとなぞのフランスパン』と『パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち』は発売日当日に書店へ走りました。

そこまでしてくださって、うれしいです。

クレヨンをバラバラに収納されているのを知って、目からウロコだったんです。使ったものは元にあった場所に戻すべきだという固定観念に縛られているなぁ、って気づかされました。

縛りを取っ払うぞ!という大きな理由はなく、単にずぼらなだけなのでちょっと照れちゃいますね(笑)。

すぐ感化されちゃうんです。ところで『パンどろぼう』はどうやって生まれたんですか?

担当編集者さんからパンではいかがでしょうかという提案をいただきました。これまでも食べものを題材にしてきたなかで、パンはまだ扱っていなかったので。あと、単純にパン好きなのもありまして。せっかくの機会ですし形にしてみようと、アイデアを膨らませていたんですね。そしたら、個展で描いたパンを被ったしろくまの絵を思い出して。それは名刺にもプリントまでしていました。ただ、あくまで頭に乗せているだけなので物語を展開するには+αが必要だと。そこでいろいろ考えているなかで〝どろぼう〟というキーワードがひらめいたんですよ。

普段聞かない言葉の並びを思いついた瞬間って、ワクワクしますよね。私も『瞳へ落ちるよレコード』や『おいしいパスタがあると聞いて』など違和感を抱くフレーズをタイトルに選んでいます。だから、「パン」と「どろぼう」という、通常であれば結びつきそうもないワードが並列になっているから興味をそそられたというのもあります。絵と物語のどちらから先に構想されるのですか?

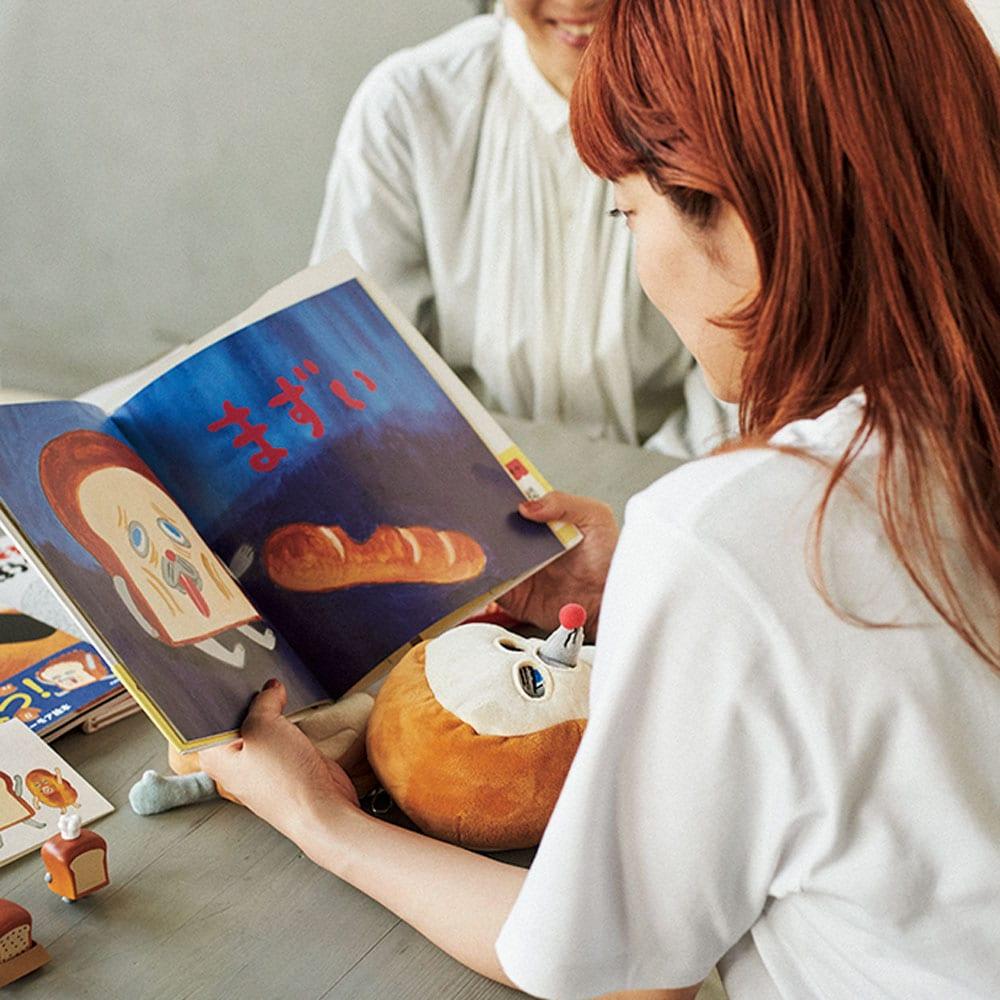

このシリーズに関しては、主人公の名前とキャラが先に決まったので、プロットを組むところから始めました。ふっくらやきたての瞬間を口にするために、さらってきたものが「まずい」。そのギャップを描きたくなっちゃったんです。

それ!げっそりとした表情が見開きでどーんと描かれている姿に、衝撃を受けました。背景の暗さとともに心の底からおいしくないんだというのが伝わってきて、目が離せなくなりました。

ターゲットを得るまで道のりは楽しげな表情が続いていましたもんね。前ページと比べて絵のテンションの落差も激しいので、実はボツになってもしょうがないと腹を括って提出したものでした。そもそもパンの奥で光る鋭い目のキャラは「かわいい」と「こわい」のどっちかに傾くか瀬戸際だと思いながら絵筆を握っていて。こうして、たくさんの子どもたちに受け入れてもらえたのは本当にありがたいことです。そして、あの「まずい」シーンを採用してくれた担当さんに今でも感謝をしています。

私の心にもしっかりと爪痕を残していますよ。むしろ大好き!あまりのまずさにショックを受けたパンどろぼうは、盗み先である「せかいいちおいしい もりのパンや」に抗議をするじゃないですか。その訴えを聞いた職人のおじさんが自分の否を認めたうえで「きみも きちんと あやまってください」とパンどろぼうに諭しています。幼い頃に親しんでいた作品ではあまり見かけなかったストレートなフレーズでもあったので、新鮮でした。同時に小さな子の心に自然と染み込んでいきそうだとも感じました。

盗みを働くのはダメなことですからね。クレームを入れる前に非を認めて、しっかりとお詫びをしていただかないと。子どもは文章よりも絵でストーリーを理解していきます。すとんと落ちていくためにも説明を過剰にしたくないんです。流れるようなテンポを意識し、言葉を削いでいます。絵本の読み聞かせをするボランティアに携わっているのですが、そこでセリフのリズムの重要さも知ったのも大きかった。積み重ねてきた経験が生きていますね。