新しいことを始めるのにぴったりなこの時期。すでに新年度に向けて準備が始まっているあの人は一体何に夢中なの?春を目の前に参考にしたいみんなのワクワク新習慣を集めました。

私の「臨書」ブームが加速中!書と向き合って頭もスッキリ

最近、にわかに書にハマってます。

一番の趣味、茶道にハマった結果、手紙のやりとりに必要になって、かな文字を習い始めたのがきっかけなんですが、なにせお習字自体が小学生ぶり。平安時代のお公家さんが編み出したニョロニョロと読みづらいかな文字は、トメ・ハネをきっちりする楷書とはまるで筆法が違っているので、形にするのも線をきれいに書くのも難しく、でも、だからこそ、夢中になってしまいました。

墨をすり、紙に向かって、筆先を下ろす。わずかな呼吸の乱れすら、文字に影響するので、一点に集中します。1時間も書けばクタクタになりますが、写経じゃなくても、坐禅や瞑想に近い感覚が得られるのか、頭がスッキリするのも気持ちがいい。

特におすすめは自分の好きな書家の作品をお手本に書く、臨書です。昔から筆跡占いが親しまれてきたように、書はそのひとの性格や思いを表すものですから、臨書をすることによってお手本を書いたひとのパーソナリティを感じるのが目的です。

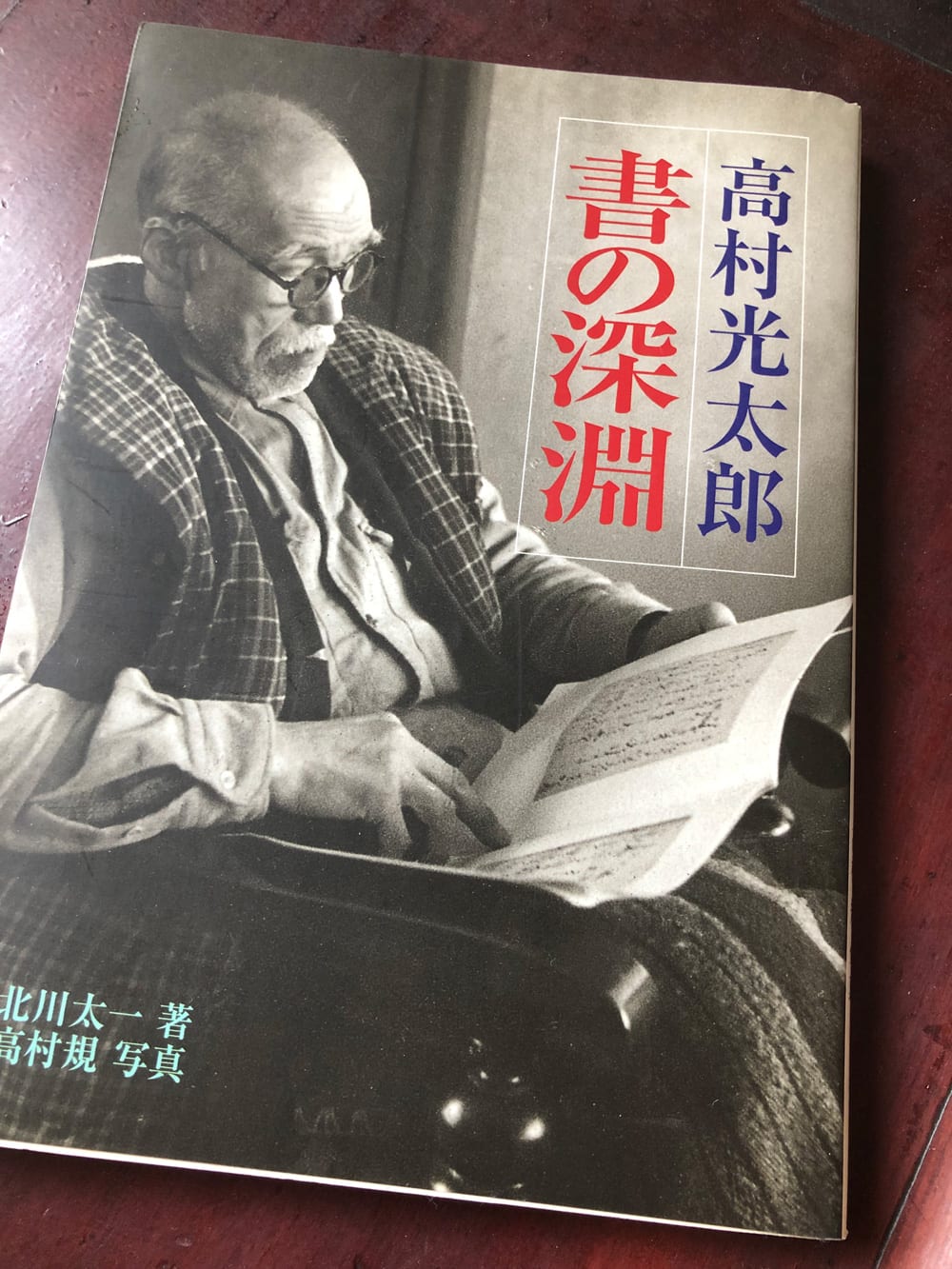

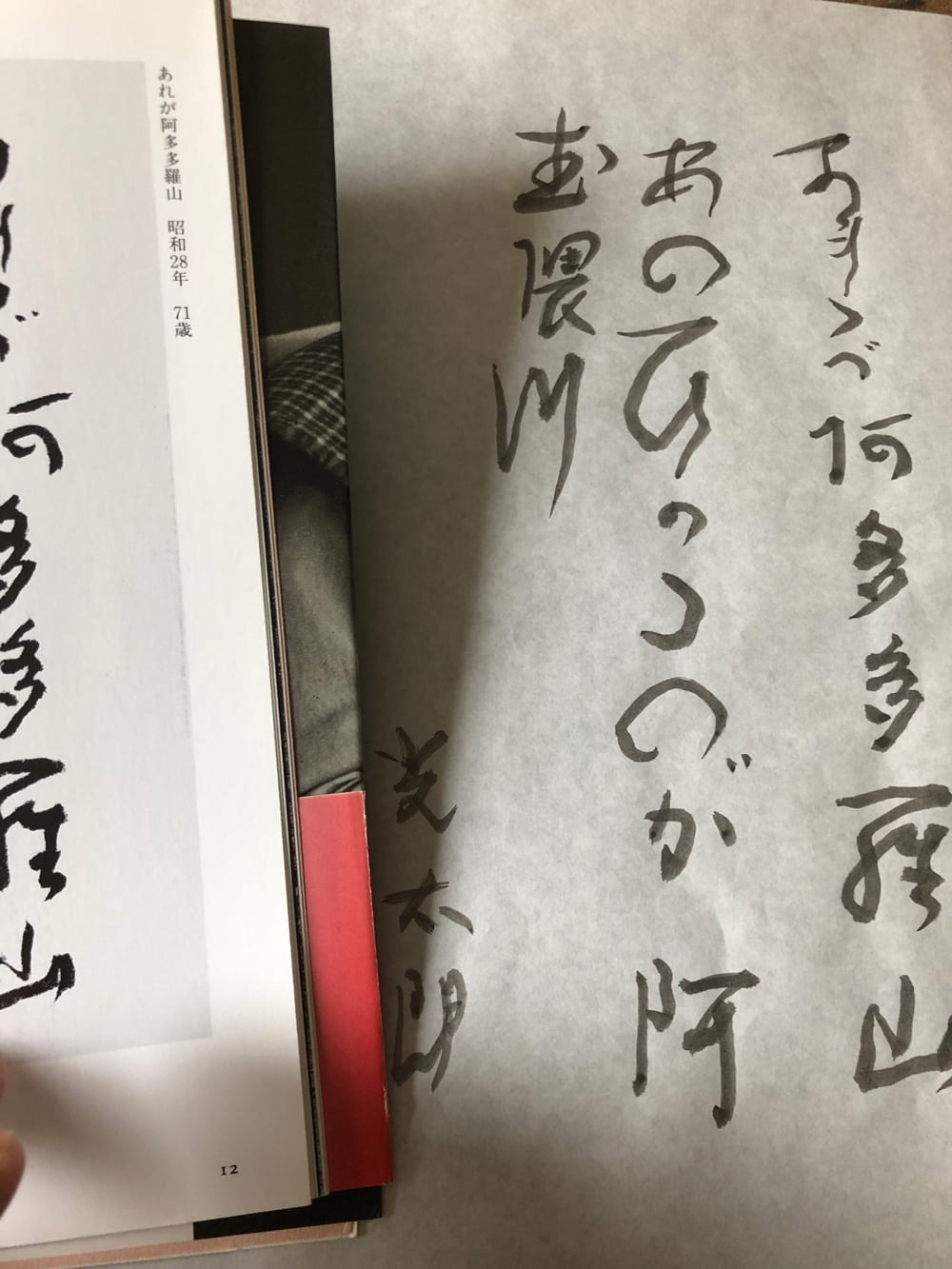

空海や藤原定家など、歴史的な名筆家の書もいいですが、好みのアーティストの文字を書き写すのもすごくおもしろいんです。私がよく写すのは、高校の国語の教科書で大ファンになった高村光太郎。「あれが阿多多羅山/あのひかるのが阿/武隈川/光太郎」(『高村光太郎 書の深淵』二玄社刊)などを臨書すると、『智恵子抄』の一節が浮かんでくる。智恵子の空はどんな青さだったのかなとか、想像しながら書くのが楽しいんです。

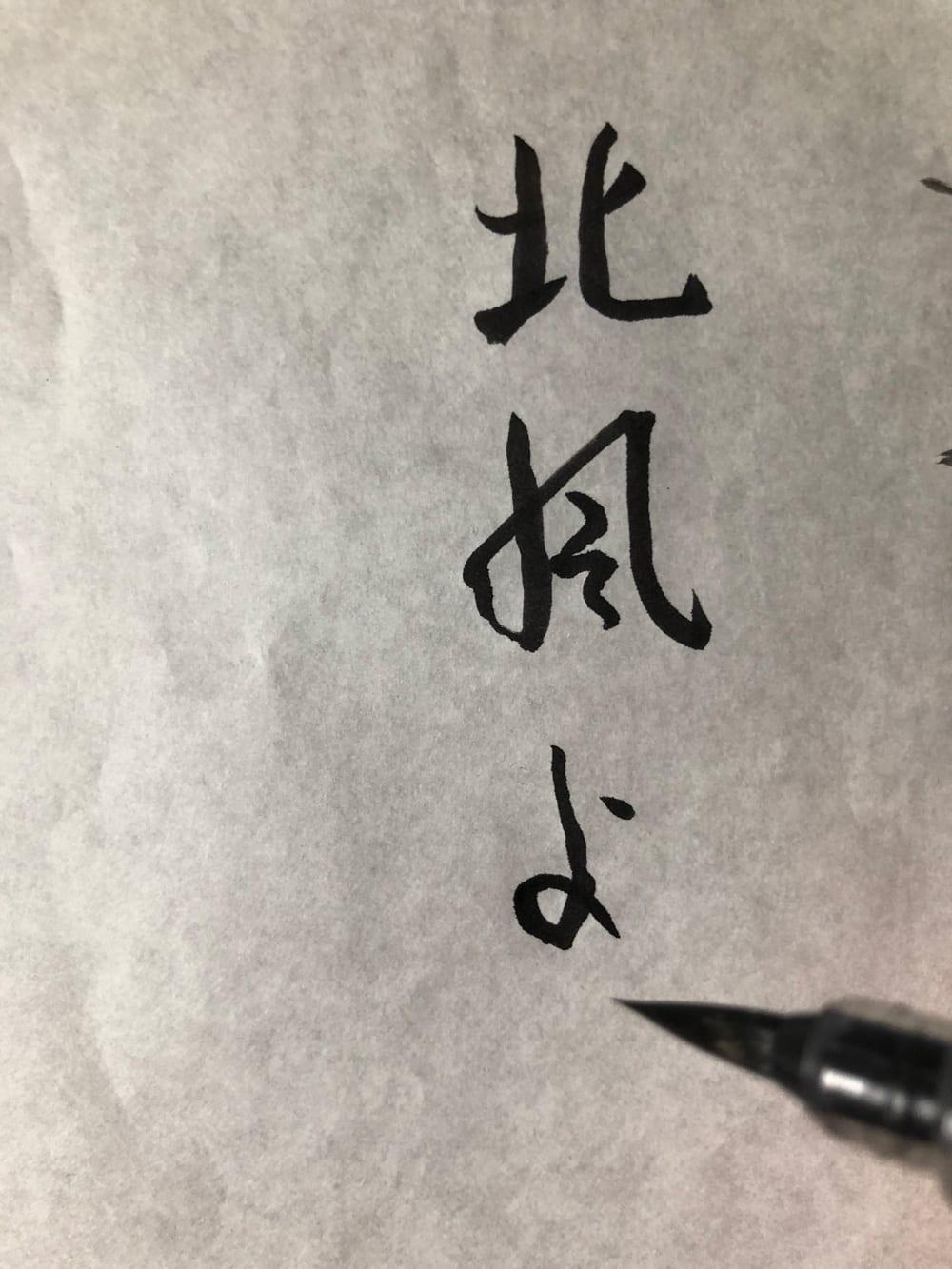

字形や墨のかすれ具合など、そっくりそのまま再現することは、なかなかできません。でも、単に優美とかなめらかではない、ゴツゴツと無骨な線にできるだけ近くよう、筆を運んでいくと、ふと、光太郎の人となりや、その思いに触れられたんじゃないか!?という瞬間に出会うことがあるんです。あ、今きた!みたいな感じで(笑)。ほとんど気のせいなんでしょうけれど、それでもただ、本に印刷された詩を読むだけでは決して味わえない、光太郎の世界観をなぞることができるんです。書いた字が光太郎の字に近づくほど、光太郎の魂に近づけるような気がして、頑張るんですが、まあ、難しいです。お手本と見比べるたびに、光太郎と自分の知性や創造性の差、人間の差を見せつけられてますね(笑)。

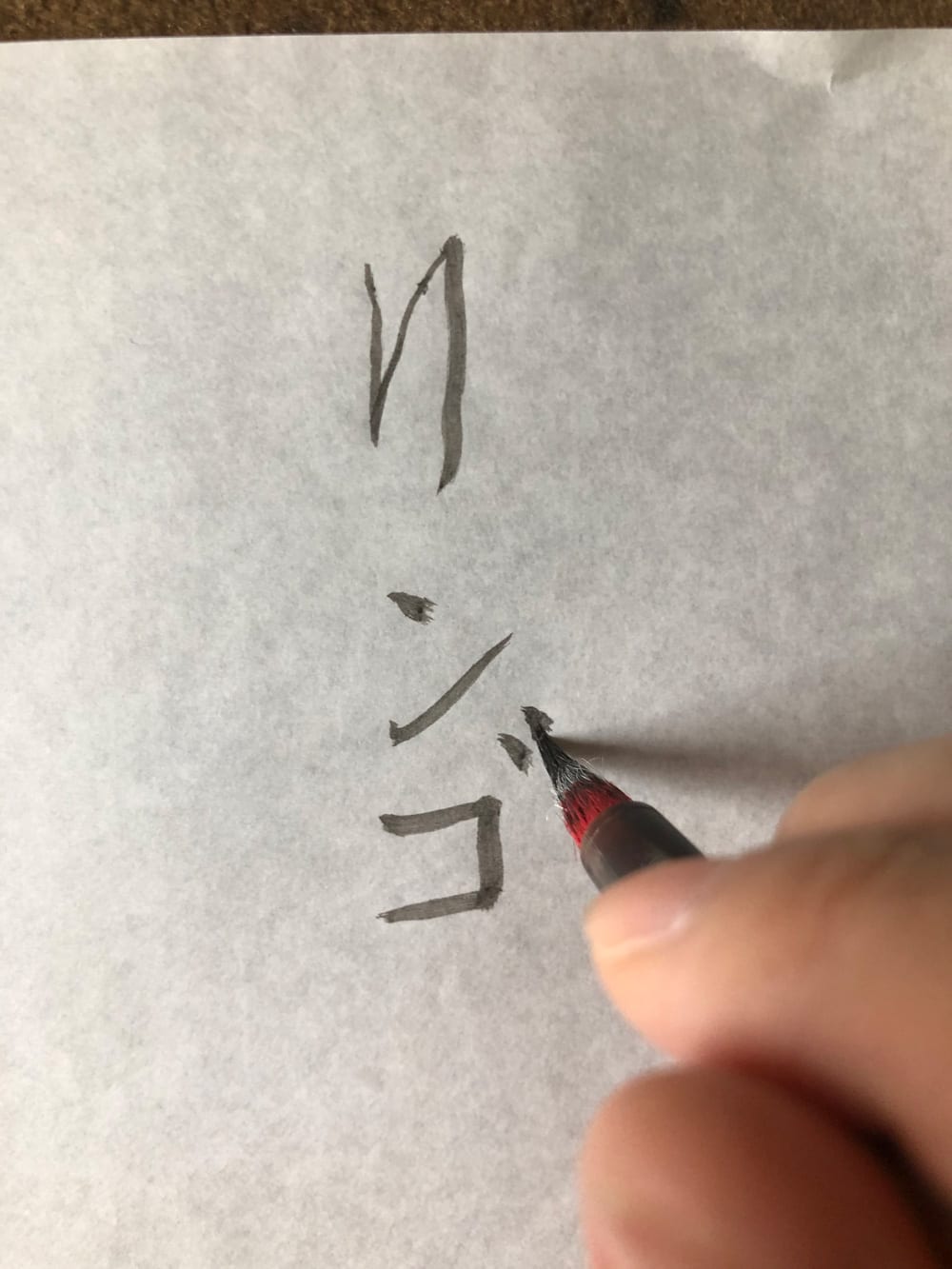

墨をする行為も心が静まるので、いいのですが、時間がないときは筆ペンでも。また、光太郎はペン字もたくさん残しているので、今後はペン字バージョンの臨書も試したいと思っています。私はたまたま、光太郎を選びましたが、好きなアーティストやアイドルの書を書き写すのもおもしろいと思います。サインの偽造にならないよう、重々注意して、臨書をしてみると、彼らの新たな魅力が発見できるはずですよ。

🗣️

寺尾妙子

食ライターとして雑誌やWEB等で執筆。『casa BRUTUS.com』にて『寺尾妙子のNEWSなレストラン』連載中。好きな食材はごはん、じゃがいも、トリュフ。趣味の茶の湯に打ち込む茶人。また、実家の寺院の御朱印職人でもある。