ライヴで行ったことがある!という人もいるはずの、原宿駅そばの体育館。1964年の東京オリンピックのために建てられた、世界の建築史に残る名作です。#東京ケンチク物語

原宿駅そばにそびえ立つ、3次元的なカーブを描く大屋根が目を引く「国立代々木競技場 第一体育館」:東京ケンチク物語 vol.18

国立代々木競技場 第一体育館

YOYOGI 1ST GYMNASIUM

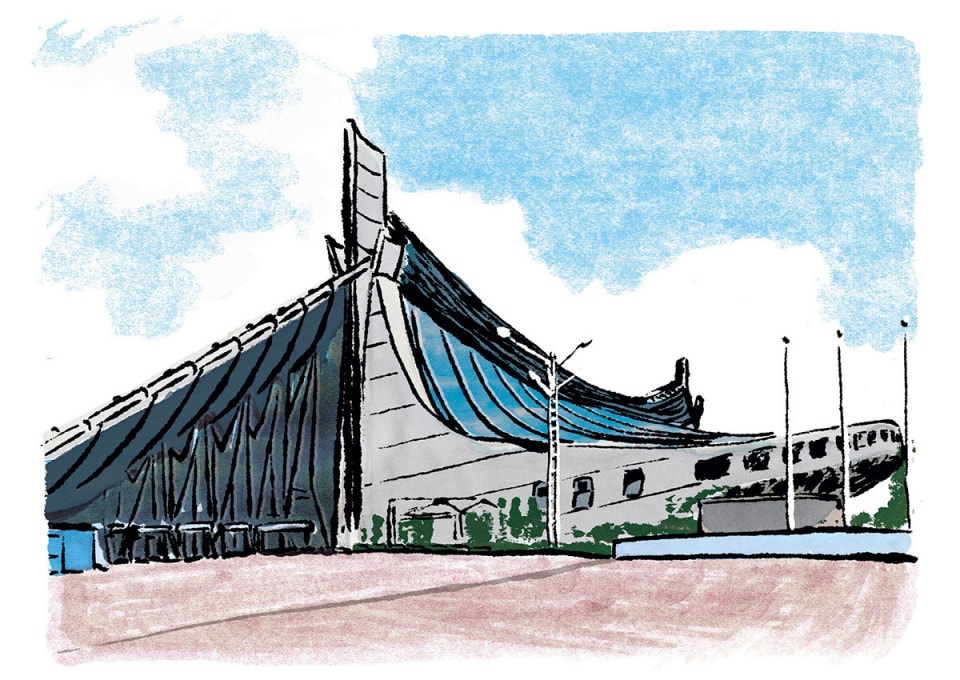

原宿駅から代々木公園の辺りを歩けばすぐに目に入るから、その存在を知っている人は多いはず。3次元的なカーブを描く大屋根が目を引く「国立代々木競技場」。1964年に開かれた東京オリンピックの会場として建てられた、2つの体育館と付属棟からなる複合施設だ。設計の丹下健三は、20世紀後半に各地で大プロジェクトを手がけた、世界的にも名高い建築家。都内でもほかに「東京都庁舎」や「フジテレビ本社ビル」などを設計しているが、ノりにノっていた50歳前後の頃に携わっていたこちらは、中でも会心の一作だ。

競技場内でいちばん大きく目立つ建物で、今ではイベントアリーナとしても使われる「第一体育館」は、元は水泳の競技場。約1万3千人を収容する巨大な競技施設だが、丹下がこだわったのは内部を一切柱のない空間にすること。選手と観客を包み込み、競技の興奮を一体になって味わえる場所にするためには「遮るものがない」方がいいと考えたのだ。〝巨大空間なのに無柱〟という無理難題を実現したのは、当時、世界にほとんど例のなかった〝吊り屋根構造〟。その名の通りに屋根を吊る、吊り橋に似た構造で、この「第一体育館」では、高さ40mの脚柱2本を126mの間隔で立て、その間に直径33cm、総重量250トンのメインケーブルを2本渡してある。このケーブルの両端を地中まで伸ばし、コンクリートの塊で押さえることで屋根を引っ張り上げ、メインケーブルから直角方向へと鉄骨の梁を渡して屋根板を貼っているのだ。

さらに、こうしてできた複雑な形状の大屋根の下には、三日月型の観客席を2つ、中央の競技フロアを囲んで少しずらすようにして配置した。大空間にいても出入り口が直感的に把握できるつくりだから、大勢の観客の流動もスムーズというわけだ。画期的な構造がそのまま建物の造形美につながっていて、かつ空間そのものも平面・断面の両方でよく練り上げられている。否の打ちどころがなさすぎて、何度訪れてもただただ感動させられる建物なのである。延期にはなったが東京2020オリンピックでも再び競技場のひとつとして使われる予定。2度目のオリンピックを迎えさせてあげたい、東京が、日本が、世界に誇る建築遺産だ。