岸本佐知子さんが訳す海外文学はどれも断然面白い!翻訳モノになじみがない人もたちまち夢中に。妄想、奇想が無限に広がる最新エッセイも含め、連載で全19冊をご紹介します。今回はショーン・タンにフォーカス。#海外文学のおもしろさを教えてください

ショーン・タン『内なる町から来た話』の魅力|岸本佐知子が語る海外文学のおもしろさ vol.1

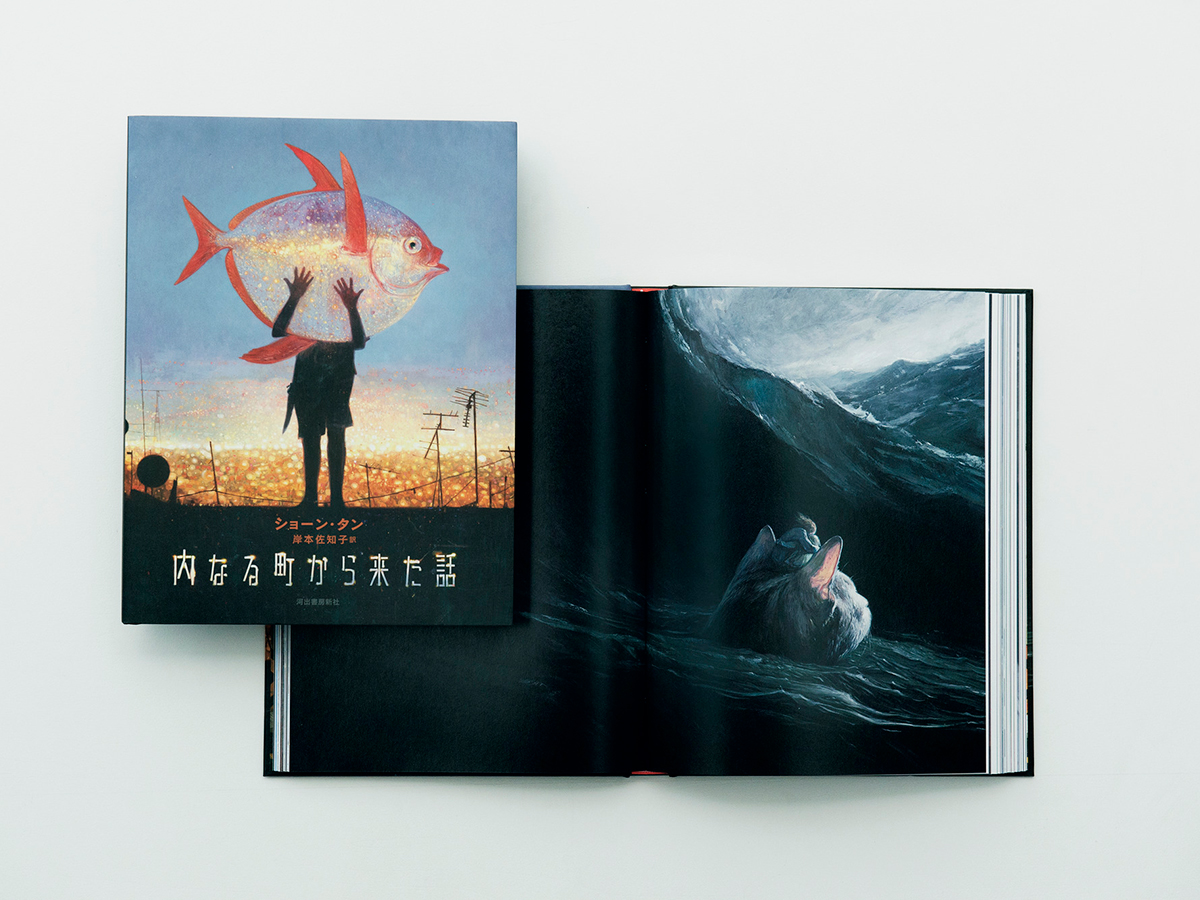

『内なる町から来た話』

ショーン・タン

はじめてショーン・タンを知ったとき「暗いのにあたたかい、怖いのに可愛い、繊細なのに壮大」な絵に目が吸い寄せられたという岸本佐知子さん。今回翻訳を手がけた『内なる町から来た話』は、これまでの作品のなかでもっとも文字の量が多く、動物をテーマにした25話を収めている。

岸本さん曰く「緻密な油絵のタッチで描かれた絵はもちろん、小説家としての才能に驚かされました。最初のワニの話が象徴的です。ビルの87階にワニが住んでいるなんてシュールな光景だと思うけれども、その街はもともと湿地で、ワニのあとに人間がやってきたんですよね。実は人間の存在のほうがシュールなのではないかと気づかされる。物言わぬ動物たちの姿を通して、人間とは何かを問いかけられているように感じます」。

岸本さんが特に好きな絵を選んでもらった。床から頭を出したオウム、色鮮やかなカバ、空に浮かぶシャチ、階段を上るクマ……なかでも印象的なのが真っ暗な海を渡る巨大な猫だ。

「耳に光が透けているところがすごくいいですね。スラム街に住む母娘と亡くなったタグボートという飼い猫の物語の絵です。わたしは猫が好きだからボロ泣きしながら訳しました」

タグボートの話は、コインランドリーの窓にぞんざいに貼られた迷い猫のポスターをきっかけに動きだす。ショーン・タンの作品は、そういう「はしっこ」のものに目を向ける。

「『ロスト・シング』の普通の人には見えない奇妙な迷子や『セミ』の人間に交ざって会社で働くセミなど、マイノリティに注ぐ視線のあたたかさは大きな魅力です。ショーン・タン自身がオーストラリアの西端パースの、北のはしっこで生まれ育った移民二世ということも無関係ではないでしょう」

はしっこにいるもののヘンテコな世界をヘンテコなまま差しだしているところにも強く引きつけられる。

「ショーン・タンはいつもノートを持ち歩いて、とにかく手を動かしてスケッチするそうなんですよ。『遠い町から来た話』の見返しにその一部が載っています。生き物も描かれていますが、どれも興味深い造形をしていて、ひとつとして誰かに忖度しているものはない。『内なる町から来た話』の肺魚が人間より進んだ超絶文明を築く話も、よくこんな変なことを考えるなと感心しました。脳内でも王道ではなくはしっこにある、考えのマイノリティを大事にしている人だと思います」

🗣️

岸本佐知子

翻訳家。主な訳書にジャネット・ウィンターソン『灯台守の話』、スティーヴン・ミルハウザー 『エドウィン・マルハウス』、ブライアン・エヴンソン他『居心地の悪い部屋』、ジョージ・ソーンダーズ『十二月の十日』など。『ねにもつタイプ』で第23回講談社エッセイ賞を受賞。

Photo: Natsumi Kakuto Text: Chiko Ishii, Hikari Torisawa