「全米で最も惨めな町」で知られるイリノイ州ロックフォードで必死にもがく若者キアー、ザック、ビンの12年間を描き、第91回アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされた『行き止まりの世界に生まれて』。貧しく暴力的な家庭から逃れるようにスケートボードに熱中していた若者らが、分断の深まるアメリカ社会で男性としての生きることや大人になることの難しさに直面する様を映し出す。初監督作にして、第71回エミー賞にもノミネートされ、オバマ前大統領が「年間ベストムービー」に選んだことでも話題を呼んだ本作を生み出したのは中国系アメリカ人のビン・リュー。自身の物語を映画にすることでマスキュリニティ(有害な男性性)と暴力によって広がる負の連鎖を断ち切り、人生を切り開いたビン監督。制作当時を振り返り、映画が自分にもたらした変化について語ってくれた。

『行き止まりの世界に生まれて』 ビン・リュー が語る、スケートとあの頃のぼくたち

──スケートカルチャーを追ったドキュメンタリーと一言で説明するにはさまざまな要素を含んでいる作品だと思うのですが、プロダクション前の段階ではこの映画についてどう説明していたのでしょうか?

最初にウェブサイトを立ち上げたんですけど、当時は意識的に自分が何をしているのかをあまり深く掘り下げないようにしていました。スケーターと父親との関係を記録したドキュメンタリーという形式をとっていたので、周りからもそう理解されていたんじゃないかな。そもそもこの映画をつくり始めたのが、8歳から過ごしたイリノイ州ロックフォードからシカゴに引っ越してフリーランスで撮影助手の仕事をしていた20代の頃だったんです。このプロジェクトが始まった段階では、映画に登場するザックもキアーも参加していませんでした。それから1年後に故郷ロックフォードに戻ってスケートをしていたときに、7歳年下のキアーと会った。

──子どもの時代の映像があったので、3人とも古くからの知り合いなんだと想像してました。

ザックはそこそこ古い付き合いですけど、キアーの存在を知ったのはもっと後です。カリスマ性があってすごく好感が持てるヤツなので、とりこになって映画に出てもらうことにしたんです。それから父親になろうとしているザックを追うことが決まり、自分も出演し、母、弟にもインタビューすることに。それで撮りためていた大量のスケートビデオを使おうと見返していたら、偶然11歳のキアーの映像を見つけたんです。

──この映画は自分の真実の物語を公にするというドキュメンタリーで、それは断絶でなくつながりを生むために今世界で求められているテーマだと思います。ビンさんはご自身のストーリーを伝えることがセラピー効果を生むことを意識していたんでしょうか。

いろんな形のセラピーがありますが、まず自分について会話することはひとつの心理療法としてありますよね。僕には父親がいなくて、8歳で出会った義父からは虐待を受けて、とにかく彼のようになりたくなかった。自分がいい人間になれないんじゃないかとすごく怖くて、そうならないように模索するなかで、いつしか自分の話を公にしていくことになったんだと思います。スケーター仲間にはそういう話をできる人はあまりいなくて、僕の場合は、感情的知性のある人に興味があって、そういう人と対話をしていました。19歳でシカゴで自活を始めた頃は、お酒に走って逃避ばかりしていて、話すだけじゃなくて行動する必要があることにまだ気づいてなくて。

──具体的にどんな行動が必要だったと?

人生や地球における自分の存在、人間関係を踏まえて、根本的に変化すること。セラピーを受けるのもひとつのきっかけと言えますよね。子どもの頃の経験がアイデンティティに深く影響を与えるように、自分の基本的な方法論を考察することだと思います。自分を守るため、もしくはほしいものを手にいれるためにする傾向、習慣も含めた行動パターン、それがどうやって人や自分をときに傷つけるのか。消えることもなければ取り去ることもできない内面化されたパターンを理解することで、人生をどう生きるかをよりコントロールできるようになるんじゃないかと。それって結局、自分の生き方について悟ることなんですよね。それができたら、自分がいい人間と思えるじゃないですか。

──その通りだと思います。本作では、有毒な“男らしさ”を押し付けられることの苦悩も浮き彫りになりますが、アメリカで、アジア人男性だとして育つことはどんな経験でしたか?

周りと違うという疎外感はいつも感じてました。歳を重ねるほど、その感覚は強くなって自分のことも見た目も大嫌いになった。そのおかげで、好きな人に僕のことを気に入ってもらうための裏ワザをたくさん習得しました(笑)。友達であるはずの人たちといるときも家でも、僕は人から愛される何かが欠けていると感じていたから、好かれるテクニックがほしくて。大学に入って、アジア系アメリカ人作家の文学を読んだり、中国の歴史や中国人であることの意味を理解するようになって、初めて自分は一人じゃないんだと思えた。そもそも、アジア系アメリカ人がほとんどいない地域で育ったのでニューヨークみたいな大都市だったら違ったのかもと考えたこともありましたが、大都市で育ったアジア系でさえ、自分たちのアイデンティティについて戸惑いを感じていることが大人になってわかった。アメリカにいるアジア系は、総人口の6%だけ。それが現実ですから。

──スケートボードというカルチャーには、その人がどこから来て何をしているかという役割や責任より、その瞬間そこにいるという存在を大事にするような、大人社会のシェルターとなっている印象があります。

10代の頃は僕もそう思っていました。でも、実際は社会の主流にあるさまざまな支配構造が適応されている。すごく家父長的だし、性差別的でもある。仲間意識が強すぎるから、同じ街出身だからって仲間外れにされることもあるし。スケートボードは誰もが平等な機会が与えられる場でも、歓迎されるコミュニティでもない。でも、もし仲間の一員になれたら、お互いのためなら何でもする。選ばれた家族のような感覚になれる部分は確かにありますね。

──だからこそ、一時停止できるんですね。

ある意味、休憩時間ですよね。愛してくれるはずの人に傷つけられたり、裏切られたりして、同じような経験をした同志を探しにスケートパークに集まる若い男性も多いですし。スケートボードは子ども時代の自分とつながることができるから、自由な子ども時代を手に入れて、自分の人生をコントロールし、安全で安心な状態になることを求めてやってくるんですよね。だから、ドラッグのように中毒になることもある。僕が思うのは、スケートボードは純粋なものみたいなイメージが先行しているけれど、全ての問題を解決してくれるような、父親の代わりになるものではない。善し悪しがあって、安全だし残酷な場所なんです。

──スケートボードは、成熟とは相反するものなんでしょうか?

いや、成熟するためのひとつのツールではあると思う。僕の人生のゴールは、安全な人間関係を築くことなんですけど、それがものすごく難しいんです。恋愛関係だけじゃなく友人関係においても、子どもの頃から人を信頼できないシステムのようなものを構築してしまっているから。人を信頼するには、愛を与えることと愛を受け取ることが必要で、スケートボードはそのための手段ではある。人と出会えるコミュニティだけれど、実際に誰かの側で臆面もなく弱さを晒したり、愛を受け取ったりするには、自分でかなり努力しないと。

──現代のアメリカ社会で成熟し、生き延びることの厳しさをひしひしと感じました。ビン監督が好きなことを仕事にできた理由はなぜだと思います?

そもそも選択肢がなかったから。僕が育ったのは、何をすべきかを教えてもらえるような典型的なアジア系アメリカ人の家庭ではなかったし、母ともほとんど会わず、ほとんど家に帰ってなかったんです。セーフティネットがもなければ頼れる家族もいないから、とにかく一生懸命やっただけで。シカゴに引っ越して、レストランで働こうと思ったんだけど、19歳のときに幸運にも友人の紹介で撮影助手の仕事に就いて、映画業界でキャリアを積むことができた。 医者かアーティストになるかで迷ったこともないし、自分の人生を最大限に活用するためにできることをしました。

──いち早く自立しなきゃいけなかったことが、今につながっているんですね。10代の頃からはっきりそういう意思があったんですか。

10代の頃は、ただシンプルで幸せな人生を送りたいとしか考えてなかった。映画をつくることができたらいいなとは思い描いてはいたけど。だから、映画の仕事に就けたのはラッキーでした。大規模な作品の現場だと、技術者や制作アシスタントは工場労働者みたいに働かなきゃいけないから夢のような仕事ではなかったですけど、映画の現場でお金をもらって働けるなんて最高!と思ってました。

──映画を作ったことで、家族や友人たちとの関係は変化しましたか?

ザックとキアーという2人の人間を、ちゃんと理解するきっかけになりましたよね。さっきも言ったように、僕は彼らのことをぼんやりとしか知らなかったから。映像がなければ、彼らが何者であるかとか、僕との関係についてもクローズアップして見ることはなかったと思う。あとは映画を通じて、家族と以前よりも一緒に過ごせるようになったんです。まだ若干距離はあるけど。もう安全ということが映像として保存されたので、何度でも訪れられる特別な窓を手に入れたみたいな心強さはあります。

──本当にこの映画で根本的に変わることができたんですね。最後に、影響を受けた日本のカルチャーがあれば教えていただけますか?

日本のスケートボードカルチャーはすごく面白くて、「HEROIN SKATEBOARDS」の宮城豪さんはラディカルなスケートボード、というひとつの見せ方と語り口を生みましたよね。あと日本映画も好きですし、最近では是枝裕和監督の『万引き家族』が、アジア映画のニュー・ウェイブとして日本の階級格差をきちんと見つめていて興味深かったです。

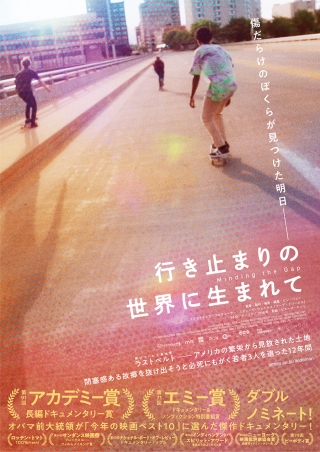

『行き止まりの世界に生まれて』

原題: Minding the Gap

監督・製作・撮影・編集・出演:ビン・リュー

出演: キアー・ジョンソン、ザック・マリガン、ビン・リューほか

エグゼクティブ・プロデューサー: スティーヴ・ジェイムス(『フープ・ドリームス』)ほか

配給:ビターズ・エンド 93分/アメリカ/2018年

2020年9月4日(金)新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国順次公開

© 2018 Minding the Gap LLC. All Rights Reserved. MINDING THE GAP official facebook

🗣️

Bing Liu

1989年生まれ。8歳になるまでに、中国、アラバマ、カリフォルニア、イリノイ州ロックフォードと母親と共に移動した。10代からスケートビデオを作り、撮影、編集スキルを磨く。19歳でシカゴへと引っ越し、フリーランスのグリップ(撮影助手)として働きながら、イリノイ大学文学部で文学士号を取得、極めて優秀な成績で卒業。23歳で、国際映画撮影監督組合(International Cinematographers Guild)に入り、スパイク・リーやウォシャウスキー姉妹の作品に携わるなど、劇映画やテレビシリーズの撮影部で働く。2018年に、『行き止まりの世界に生まれて』で監督デビュー。サンダンス映画祭ブレイクスルーフィルムメイキング賞を皮切りに国内外で59の賞を受賞し、アカデミー賞、エミー賞のドキュメンタリー部門でWノミネートの快挙を成し遂げる。米ヴァラエティ誌の「注目すべきドキュメンタリー監督10人」選出。同年、アメリカの教育制度における人種間の不平等を検証した、スティーヴ・ジェイムス製作ミニシリーズ「America to Me」の3話を監督した。