自身のアイデンティティや、出身地の沖縄、そしてあふれるほどに出てくるアメリカのカルチャー……。90年代~2000年代に青春を過ごした人であれば、肌感覚で理解できる、あの頃の空気。アーティストのミヤギフトシさん初の小説『ディスタント』は、すごくパーソナルな内容なのに、共感が止まらない、不思議な本だ。

写真や映像作品も高い評価を受け、第44回木村伊兵衛賞にもノミネートされたミヤギさんに、作品のこと、小説に込めた思いを聞いてみた。

ミヤギフトシ インタビュー|現代美術家が小説で表現する、やさしい距離感。

アイデンティティをテーマにした「ストレンジャー」

──ミヤギさんの作品は、セクシャリティをテーマにしているものが多いですよね。小説「ストレンジャー」には、NYに留学している主人公が、アーティストとして成長していくプロセスが描かれています。ミヤギさんもNYに留学されていますし、ほぼ同名の作品もありますね。

そうですね。「Strangers」は、最初に自分のアイデンティティを意識して作った写真作品です。これが出発点となって、その後も、セクシャリティや出身地の沖縄をテーマにする作品を作るようになりました。当時は大きい街に行けば行くほど、楽になれるんじゃないかと思っていたところがあり、「Strangers」も遠く離れた街だったからこそ作れた作品かもしれません。

──なぜアイデンティティをテーマにしようと思ったのでしょう?

NYにいる間に、少しずつカミングアウトできるようになったのですが、誰かに会うたびに、そのことを人に言わないといけないことがしんどくて。なので、作品にそれが表れていれば、自分でわざわざ説明しなくても理解してもらえるんじゃないかと考えたんです。それから、個人的にはバーやクラブなど賑やかな場所が少し苦手で。そうじゃない方法で、ゲイコミュニティにアクセスしてみたい思いもありました。

──プライベートのミヤギさんと作品が、ストレートにつながっている?

「Strangers」については、作品制作を通して繫がりを模索したい、という目的もありました。作品が写すのは一時的な関係かもしれないけど、その関係からさらに別の関係につながることもあるだろうし、実際、被写体になってくれたアーティストが、ブルックリンにいる他のアーティストたちを紹介してくれて、交流が広がったりもしました。

ナラティブを編む

──そこから、ライフワークでもある「American Boyfriend」プロジェクトにつながると。

それ以前にもセクシャリティや沖縄についての作品は作っていましたが、そこで提示される物語は断片的でした。そこで、きちんとした物語にしようと始めたのが、「American Boyfriend」です。最初は、ブログにリサーチのことや体験、個人的な記憶について書き連ねていたのですが、徐々に物語が生まれてきて、そこから映像作品や小説に発展していきました。

──小説にしようとしたのはなぜですか?

「American Boyfriend」の目的のひとつは、ギャラリー以外の場でも展開して、その世界観を広げてゆくことでした。だから、最初の頃から小説を書いてみたいという思いはありました。ただ、今回はいかにフィクションへと作り上げてゆくか、が大きなチャレンジでした。

ミヤギ作品は、女性ファンが多い!?

──ミヤギさんの作品は、女性に人気なのだとか。

展覧会にも女性の方が多く訪ねてきてくれているとは聞いています。2017年にギャラリー小柳でやった個展で、女性だけを主人公にした作品「How Many Nights」を発表した時は、沖縄と男性のゲイというずっとテーマにしていたことから、どれくらい離れられるか試みたくて。同じものを、視点を変えて見てみるというか。

あと、アメリカで勉強していたときに強く影響を受けたのが、アメリカのフェミニストの作家たちだったことはあるかもしれません。彼女たちが書いていた思想にも影響を受けました。例えばアーティストとしての時間と母親としての時間など、複数の時間を生きているということは、当時の自分にとって思い至らなかったことでした。彼女たちの作品や書いた文章を観たり読んだりしで、社会における主流の時間とは別の時間、別の居場所みたいなものを意識できたことは大きかったです。

The Ocean View Resort (2013)

Flower Names (2015)

How Many Nights (2017)

Sight Seeing #25 (2018)

──具体的にどんな人に影響を受けましたか?

プリンテッドマターの創設者のひとりである、批評家のルーシー・リパードも、分断され反復される時間を生きることについて書いています。あと、ミエレル・レーダーマン・ユケレスという作家は、自身の子育てや掃除といった行為をメンテナンスアートと呼んだり、NYの清掃員全員と握手をして回るなど、社会の見え方をひっくり返すような作品を作っていました。MANIFESTO FOR MAINTENANCE ART, 1969では「革命の後、月曜の朝にゴミ拾いをするのは誰?」などと書いていて、別の視点から物事を見るその姿勢に影響を受けました。

マイノリティとの距離感

──比較的マイノリティ側に位置付けられるものをテーマにすることは、どう考えていますか?

対象との距離感は常に意識したいと思っています。いわゆる寄り添うとかではなく、距離を保ちつつ、自分なりにそれについて考えて、距離を縮めたり、あるいは一定の距離をとったり。自分が見ている世界が、他の人が見ているのと同じ世界とは限らないので。

──それはみんなにも当てはまりますね。何かに分類して理解するのではなく、自分のありようや距離の取り方で考えていく。ミヤギさんの方法論がヒントになりそうです。

自分の経験を物語として紡ぎ直す作品の根っこには、多くの人が共感できる普遍が詰まっていた。「「セクシュアルマイノリティの老い」というテーマについて考えたい」とも語ってくれたミヤギさん。それは、どう新たな共感を生むだろう?心地よくインティメイトな距離感で語りかけてくれる彼の作品を、これからも追っていきたい。

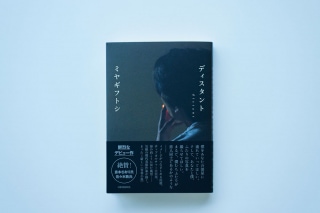

『ディスタント』

ミヤギフトシ著

河出書房新社 1,944 円

「僕をあなたの部屋に連れていってほしい。そして、あなたと僕、ふたりの写真を撮らせてほしい。

まるで、僕たちふたりが恋人同士であるかのような――」イメージがつなぎとめる記憶、ポップカルチャーの引用、海の向こうに見た風景……気鋭の現代美術作家が描く、まったく新しい〈青春小説〉。

🗣️

ミヤギフトシ

1981 年、沖縄県生まれ。2005 年、ニューヨーク市立大学卒業。現代美術作家としてのおもな個展に「How Many Nights」(ギャラリー小柳、2017 年)、「American Boyfriend: Bodies of Water」(京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA、2014 年)など。2012 年にスタートしたプロジェクト「American Boyfriend」では、沖縄で沖縄人男性とアメリカ人男性が恋に落ちることの関係可能性等をテーマに、作品制作やトークイベントの開催などを行なっている。

Photo:Yuka Uesawa Text: Satoko Shibahara