国内外のアーティストへの取材を通じて世界を見つめてきた林 央子さん。新連載では、今まさに何かが沸き起こりつつある磁場(Magnetic Field)を彼女が訪れ、作品に接し、アーティストの声を聞きます。初回はコーヒーを通じてユニークな試みを投げかけてくるあのユニット。林さんのフィールドワークの見立てはいかに?

林央子のMagnetic Field Note〜LPACK.に会いに行く

第1回 LPACK. 池上喫水社

「LPACK.って、おかしみがありますよね」

山がのぞめて、街のいたるところで水が湧いている松本市で、LPACK.(エルパック)が毎年ゴールデンウィークの時期に展示を行っていると知って、いつかいきたいと思っていた。「工芸の五月」という、松本市をあげてのイベントに彼らが参加して、今年で10年。栞日というブックカフェでトークがあると聞いて、行ってみることにした。形のある作品ではなく「場をつくる」ことをモットーにしている男性2人のユニットの、今年の参加作品は「池上喫水社」だ。

水が湧き出る土地柄か、家々の植物がとても美しい松本市。池上邸の庭にたたずむLPACK.の2人。

水が湧き出る土地柄か、家々の植物がとても美しい松本市。池上邸の庭にたたずむLPACK.の2人。

池上邸という、その地方の名士の家の、使われていない蔵を活用した展示。そこへ行ってみると、大家さんの池上さんがLPACK.の中嶋さんに、庭で咲いたスズランを手渡していた。

作品のおかれている蔵や、観客が腰をかけてコーヒーを飲むテーブルに、大家さんの手向ける花がいけられていく。庭にはこんこんと水が湧いている池があり、LPACK.のふたりはこの井戸の流水を使って、蔵のなかの作品を鑑賞したあとにコーヒーとスイーツを味わって帰る鑑賞者たちが使用したあとの食器を洗う。LPACK.は「これは、見て、きいて、味わってもらうまでの作品です」と説明する。

展示会場の蔵の前に大家さんがいけたスズラン。10周年のトークでは「池上喫水社は、とてもすばらしい作品」と大家さんは絶賛していた。

展示会場の蔵の前に大家さんがいけたスズラン。10周年のトークでは「池上喫水社は、とてもすばらしい作品」と大家さんは絶賛していた。

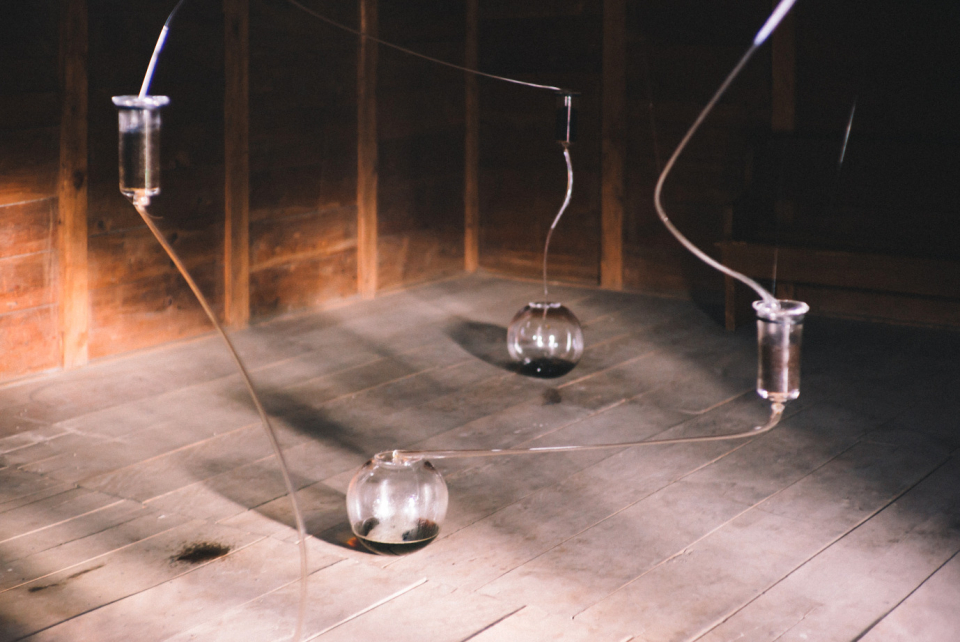

毎朝、市内のさまざまな井戸でLPACK.が汲んできた清冽な水を、ガラスの管で高所からポタリポタリとたらし、薄暗い蔵の中で、水だしコーヒーを抽出する。コーヒーの芳香が、空間に染みわたる。ガラスの長く細い管のなかを移動する水の動きと、静寂の中に響く、かすかな水の音。誰かが以前使っていた空間を変容させて、壮大なガラスの装置を通して、普段注視することのない、動く水、滴る水の姿や音を鑑賞する「池上喫水社」はもはや、ゴールデンウィークの時期、松本の池上家に出現する名物になっている。コーヒーの香りにつつまれて、ガラスを滴る水の動きを、時間を忘れて見入る気持ちの良さが共有され、人づてに拡がっているのだ。

「流れている水ではなく、一滴ずつおちる水」を目指して、松本に住むガラス工芸作家の田中恭子さんが試行錯誤。

「流れている水ではなく、一滴ずつおちる水」を目指して、松本に住むガラス工芸作家の田中恭子さんが試行錯誤。

「やってみないとわからない」ガラス器の制作や水だしコーヒーの抽出に、田中恭子さんとLPACK.が体当たりで挑戦。松本市100周年事業として、「みずみずしい日常」をテーマに企画をたてた一ノ瀬彩さんが結成したばかりのL PACK.と田中恭子さんに声をかけ、2008年にはじまった「池上喫水社」。今では連休中の松本で人気の展示に。

「やってみないとわからない」ガラス器の制作や水だしコーヒーの抽出に、田中恭子さんとLPACK.が体当たりで挑戦。松本市100周年事業として、「みずみずしい日常」をテーマに企画をたてた一ノ瀬彩さんが結成したばかりのL PACK.と田中恭子さんに声をかけ、2008年にはじまった「池上喫水社」。今では連休中の松本で人気の展示に。

10年間を振り返るトークの翌日、「池上喫水社のなかで、一番変わったのは大家さんです」とLPACK.は語った。家という、個人のプライベートの場であり、通常であれば外と交わることは消してない空間を舞台に、その一部を外にむけて開き、展示を据えて来客を迎えるという大胆さが、この企画にはある。ふだんは家族の人もあまり使用しない池の井戸で、展示作品のために2人の男性が毎日、皿洗いをする行為も、企画の一部。いま普通になったこの風景が、普通になるまでの経緯を、頭の中で想像してみる。家の一部を貸してほしいと頼まれて、その話はうけたものの最初は、会場を区切る衝立てを出していたという大家さんも今は垣根なく、毎朝花をいけてLPACK.の仕掛けを楽しんでいる。

ふっと「おかしみ」という言葉が浮かんできた。とても真剣に何かをしている人を、客観的なところからみるとそれは、おかしみとして映ることがある。「LPACK.って、おかしみがありますよね」と彼らにこの言葉を伝えてみると、3人の間にふわっとした笑みがうかんだ。

Nakako Hayashi

資生堂で『花椿』の編集に携わったあと、退社してフリーランスに。2002年3月に、個人出版プロジェクト「here and there」をスタート。2011年『拡張するファッション』を上梓。2014年、同名の展覧会が水戸芸術館現代アートセンター「丸亀市猪熊弦一郎 現代美術館」で開催になる。似顔絵は小林エリカさんによるもの。