国内外のアーティストへの取材を通じて世界を見つめてきた林 央子さん。新連載では、今まさに何かが沸き起こりつつある磁場(Magnetic Field)を彼女が訪れ、作品に接し、アーティストの声を聞きます。今回はヒアシンスを巡る物語。林さんのフィールドワークの見立てはいかに?

林央子のMagnetic Field Note〜谷口真人×志村信裕に会いにいく

第3回 谷口真人×志村信裕、ランプハラジュクにて

「アーティストからのお手紙」

2018年7月、3年ぶりに私のライフワークである『here and there』の最新号が発行された。13巻目にあたる最新号はHYACINTH REVOLUTION issue、ヒアシンス革命号だ。

志村信裕さんが、和紙に水彩で描いたヒアシンス。志村さんがパリのマーケットでチョイスした球根の花の色は、濃いピンク色だった。

原宿の人気ブティック、ランプハラジュクの矢野悦子さんが前々から、次号が出るときはぜひ出版イベントを、と声をかけてくださっていた。ようやくその時期を目前にした5月の末ごろ、悦子さんに出力紙をもって会いに行った。

主婦の友達からアーティストまで、さまざまな人に「ヒアシンスを育てていただけませんか?」とお願いしにいって、その花が咲きおわったころに作品を提出していただく。作品の形態は自由。「観察日記でもエッセイでも絵でも写真でも、入稿出来る平面作品なら何でもOKです」というところからスタートしたこの号の編集行程がついにおわりに近づいたときだった。出力紙を手にいろんな人から集まってきた作品を、悦子さんは嬉しそうに眺めていた。そしてイベントの企画の話になったとき、この号に参加して下さった作家のなかでもランプハラジュクにゆかりの深い、2人の作家の名前が上がった。谷口真人さんと、志村信裕さん。かつてこの店で展覧会をしたこともある作家のお二人だ。悦子さんの提案から、here and thereが入るサイズのトートバッグに、お二人がヒアシンス特集に寄せてくださった絵をプリントしたグッズをつくり、販売することがきまった。

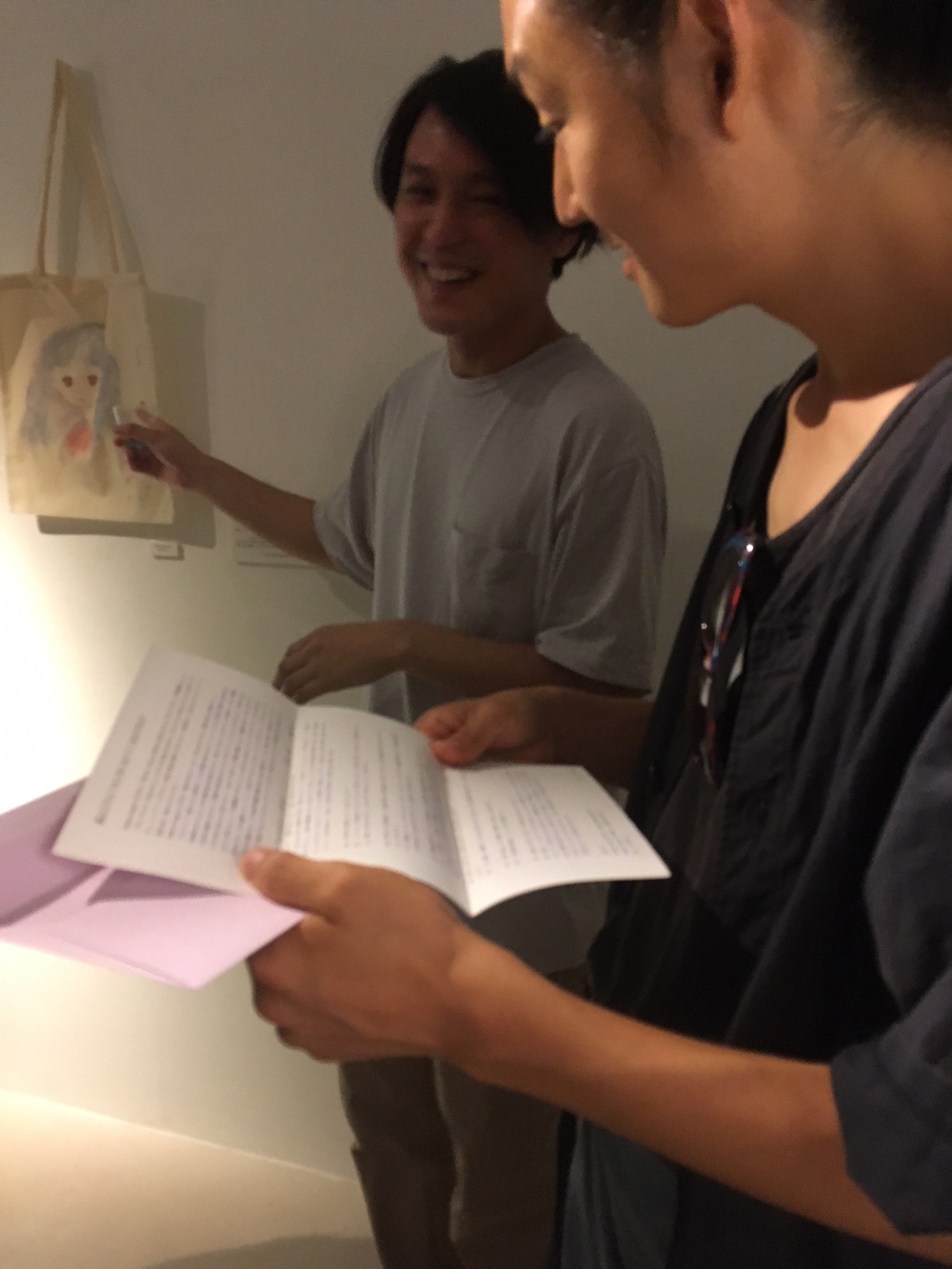

志村信裕さん(左)と、谷口真人さん(右)。大学時代からのよきライバル。

聞けば、その2人は同じ美大で学んだ、よきライバルだという。アーティストとはいえ、同じ場所で展示をすることはめったにないそうだ。ここでの再会を、ふたりとも喜んでいるようだけれど、大学を卒業して10年以上たってからライバルに再会って、どんな感じなのだろう? オープニングイベントがあった22日日曜日の午後、楽しみにでかけていった。

谷口真人さんが特集に寄稿してくださった絵はすでに作家の手もとにはなく、この企画にあわせて新たな絵を描いていただくことになっていた。そのプロセスで化粧品を素材にとりいれて絵を描く、というあらたなチャレンジに取り組んでいただいた。アイシャドウなどを絵の素材とすることに以前から興味をもっていたという谷口さんだが、公表する作品にとりいれるのは、初めてのことだった。その体験をどうとらえられたのだろう?谷口さんのアトリエは私の自宅の近所なので、ちかくの喫茶店でお茶をしながら話をきいた。

「化粧品の色って、絵の具と全然違う。絵の具の色っていうのは、例えばアクリルのチューブのものなど、理想の色に近づくために混ぜて使われることが前提となってつくられている製品な感じがします。“絵をつくるために使われている“ような場合もたくさんあると思います。一方、化粧品の色は、その色に付与されている個性をそのまま身にまとうようなかたちで使われていることが多いのではないかなと思いました。選びとった色の個性そのものを自分に与えていくというか、その感じは、色としての個性が尊重され祝福されているように私は感じました。また、ひとの肌に付けるものとしてつくられている色なので、より自分たち人間に近い『自然』な感じの印象を受けました。もちろんどちらがいいという話ではないですが。このような素材を自分の作品に取り入れることができて、とてもよかったです。」この谷口さんの言葉は、普段私もあまり考えたことのなかった、「色」のいのちや「色」と人とのかかわり、「色」の個性などについて思考を促してくれるきっかけを与えてくれた。

通常は悦子さん(中央右、翡翠色のドレス)の仕事場で時々ギャラリーになるB1スペースをイベントのために解放して頂いた。

このように、アーティストの頭の中にあることを、鑑賞者も知ることができる機会がもっとあると良いのにな、と普段から私は思っている。そこで、22日のイベントの日には、アーティストが絵というものと、日頃からどう向き合っているかについて、インタビューからまとめたテキストを「お手紙」にして、来ていただいた方にお配りする、という企画を考えた。

ギャラリーに行くとよく、ペラッとした紙が受付におかれていて、そこに企画のコンセプトや作家紹介の硬いテキストが書かれている。そうしたものは、もっと身近な、作家からの親密なメッセージとしてあってもいいのでは? そう思っての企画だった。悦子さんのランプハラジュクという場所で、そういう仕掛けをするのはとてもぴったりなのではないだろうか?

そんな企画を悦子さんも、谷口さんや志村さんも楽しんでくださった。実現するにあたっては、二人それぞれに異なる内容の質問を考え、最後に2つ共通の質問をメールでなげかけて、お返事をまった。届いた返答はとても興味深い内容で、書き直したり編集の手をいれずに、そのままで人にきちんと届けられる内容になっていたのは、さすがアーティストだった。

最後の段階になって、それをどう届けよう?という判断がまっていた。日頃から私が愛用しているクレールフォンテーヌ社の封筒に、ふと、目をとめた。ラベンダー色の封筒はちょうど、三つ折りにすればA4書類が入るサイズだ。

お手紙をA4サイズに出力したら、このカラー封筒に収まるし、ちょっと素敵な私信という気分で受け取れる。

来場頂いた安野谷昌穂さん(右)が、谷口さん(中奥)から手紙を手渡されたところ。安野谷さんは現在注目高まる若手アーティスト。『here and there』では表紙でモデルになっていただいた。

その提案を、みなさんに快く採用してもらえたので、次の段階で「お二人はそれぞれ何色の封筒を選ぶのかな?」と、楽しみにしていた。すると、志村信裕さんが「2人の手紙が、一つのラベンダー色の封筒に入っているのはどうですか?」と提案してくれた。

「すごい発想!」だと私は思った。手紙というものは、一人から一人へのメッセージ、というのが基本的なありようだ。一つの封筒に2人からの手紙が入っている、という事態は通常、日常のなかであり得ることではない。けれども2人からの手紙が、セットになって一つの封筒に入ったとき、それはもはや、束ねられてはいないけれどもその状態で、一歩「雑誌」に近づいているのではないだろうか。そのような形式の「zine」があっても、おかしくはない。束ねられてはいないだけで、個々のまったく異なる世界が一つの封筒に一緒に入っている、ということは、いろんな人や話題をもりこんだまま、その世界をひとつの視点として、だれか読み手に情報をとどける、という雑誌本来のありさまに一歩近づいたお手紙だといえるのではないだろうか?

こんなふうに、日常的なやりとりをしていても、一つ別のステップにジャンプするような思考のヒントをくれる存在が、アーティストだな、と私は思っている。

イベントが終了して、4人で記念撮影。志村さんの奥様がシャッターを押して下さった。

イベントでは2人のアーティストが、訪れた方々に、ラベンダー色の封筒を手渡すサプライズがまっていた。私は青い色のお茶、蝶豆花茶を持参していて、来ていただいた方にふるまった。そんなことをしながら楽しい午後の時間がすぎていった。気がついたら、トークイベントでもなくサイン会でもないあたらしい形の出版イベントを、私たち4人は心の底から、楽しんでいたのだった。

志村さんの絵をプリントしたトートバッグ(左)と、谷口さんの絵をプリントしたバッグ。

志村さんは原画とバッグをともに展示。ピンクのヒアシンスの絵が、会期前半はピンク色、後半はベージュ色のトートに印刷されて販売された。

この日会場で配られた、ふたりのアーティストを林さんが取材した「お手紙」は

こちらから読むことができます。

🗣️

林央子

資生堂で『花椿』の編集に携わったあと、退社してフリーランスに。2002年3月に、個人出版プロジェクト「here and there」をスタート。2011年『拡張するファッション』を上梓。2014年、同名の展覧会が水戸芸術館現代アートセンター「丸亀市猪熊弦一郎 現代美術館」で開催になる。似顔絵は小林エリカさんによるもの。