明治と昭和そして現代と、100年近い時をまたぐ複数の建造物が一体になった図書館。どこまでも深く広い本の世界と、建築の楽しみの両方に、一度に出合える場所です。

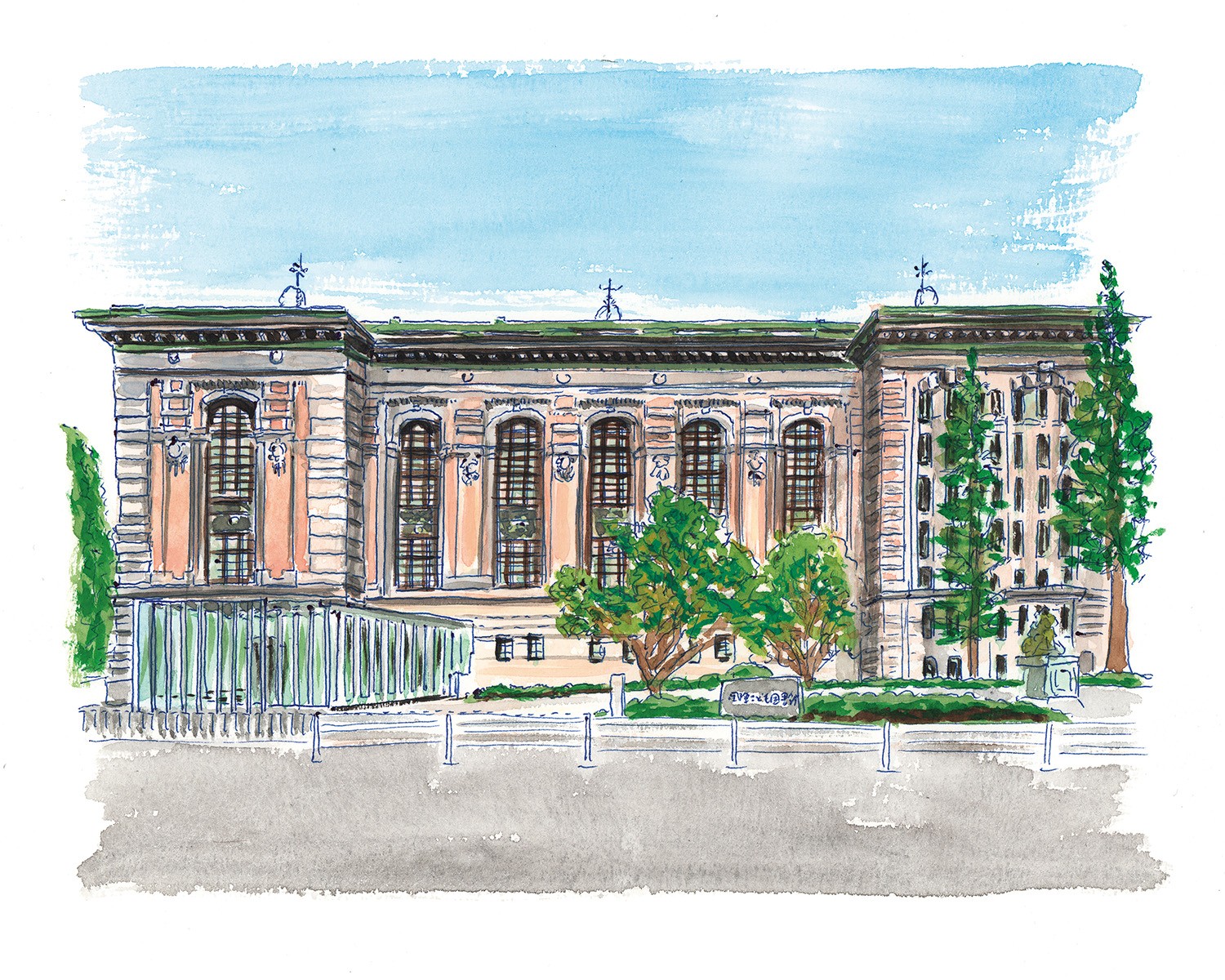

100年の時を超えた合作!「国立国会図書館 国際子ども図書館」

東京ケンチク物語 vol.56

国立国会図書館 国際子ども図書館

INTERNATIONAL LIBRARY OF CHILDREN’S LITERATURE, NATIONAL DIET LIBRARY

どっしりとしたレンガ造りの建物から、すっと突き出すガラスの箱が内部へと人を誘う「国際子ども図書館」。装飾も含めて時代めいたレンガ部分と、華奢な柱が特徴的なガラスのセクションはかなり対照的に見えるが、それもそのはず。こちらの図書館、明治末の1906年と昭和初期、そして今世紀に入って2002年の完成パーツが入り交じる建築で、両者は100年近くの時を経て作られた合作なのだ。

当初は「帝国図書館」として開館。もともとは中庭のある壮大な「ロ」の字型の建物が計画されていたというが、諸事情により初めに完成したのは四辺のうち一辺の、それも一部のみ。そこから23年後に増築が行われ、今も残る東側の一辺ぶんが完成したという。戦後は名称が「国立図書館」へと変わり、さらにその後、永田町の国立国会図書館の支部として長く使われていた。2000年からは、読書は子どもたちの成長に欠かせないものだという国の方策に沿って、児童書専門図書館「国際子ども図書館」としてサービスを開始。これに伴って古い建物が改修・増築されることになり、設計には安藤忠雄が参画した。

改修の主軸は、かつての建物の内外装のデザインと構造をなるべく生かすこと。一度建物を地盤から切り離し、免震層を挟み込んで耐震性を大きく上げたほか、部分によって色や積み方の異なるレンガの壁や外壁の装飾を保存。さらに職人技で仕上げられた天井の漆喰装飾や照明器具などは、完成当初の技術や素材を細かに調べ上げて復元するなど、時代性を留めおくことに手を尽くした。そのうえで安藤の手腕が光るのが、この古い建物に挿入するように新たに設置したふたつのガラスの箱だ。箱のひとつは、建物の外壁部分に張りつくように設置して、現代的な空間のなかで明治期の壁や装飾を間近に見ることのできる3階“ラウンジ”に。1階部分を斜めに貫くように配置したもうひとつのガラスの箱にはエントランスとカフェテリアが収められ、いくつもの時代を結ぶトンネルのようなデザインを外観に添えている。日本の建築家の筆頭格である安藤の巧手ぶりに思わず唸る一軒。大人になっても訪れ続けたい図書館だ。

Illustration_Hattaro Shinano Text_Sawako Akune Edit_Kazumi Yamamoto