」にて特別企画展「天声ジングル - ∞面体」を開催。立体音響や巨大スクリーンを用いたインスタレーションなどを展示しました。そうした独特の発想と実行力が評価され、今回ヨーロッパの科学芸術賞でグランプリを取ったのは、スゴイことですよね。

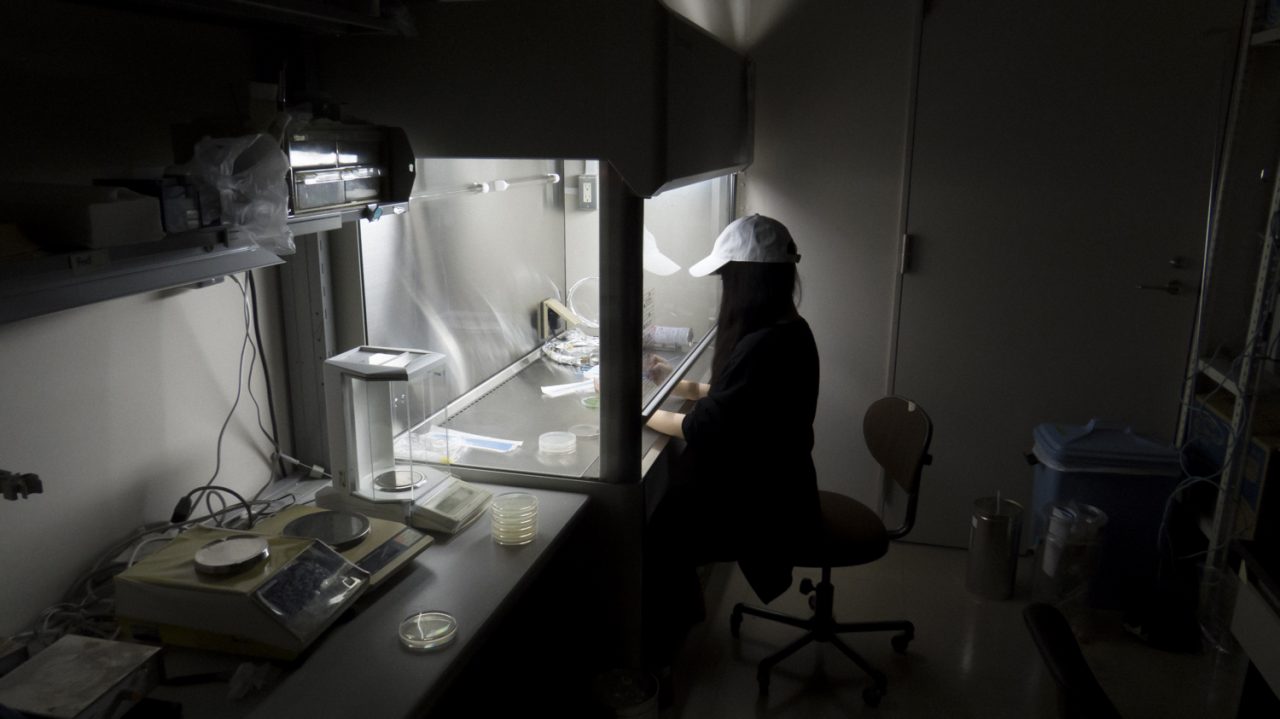

YCAMでのパフォーマンス:やくしまるえつこ『わたしは人類』(変異ver. at YCAM)

遺伝子組換えの微生物で曲を発表?!

グランプリを受賞した『わたしは人類』とは、微生物の遺伝子情報から制作した楽曲を、遺伝子組換え技術を駆使して、”音源”と実際にその楽曲情報を染色体に組み込んだ”遺伝子組換え微生物”の形で発表した作品。やくしまるさんは遺伝子情報を楽曲に取り入れるだけでなく、そうして生まれた楽曲をまた遺伝子の中に組み込んだ微生物を作っていて、入れ子構造をもった作品にしているんですね。といっても難しい音楽ではなく、昨年茨城県で開催された芸術祭「KENPOKU ART 2016」のテーマ曲としてリリースされた、正真正銘のポップミュージックなのがすごいところ。

「この音楽をDNA情報にもつ遺伝子組換え微生物は自己複製し続けることが可能である。いつか 人類が滅んだとしても、人類に代わる新たな生命体がまたその記録を読み解き、音楽を奏で、歴史をつなぐことになるだろう。」– やくしまるえつこ

作品のコンセプトは「人類滅亡後の音楽」。CDの寿命は数十年と言われますが、DNAの記録媒体としての寿命は、物理化学的には50万年!微生物のかたちで音源を残したら、いつか人類が滅んだとしても、新たな生命体が記録/DNAを読み解いて奏で、歴史をつないでくれるかもしれない…

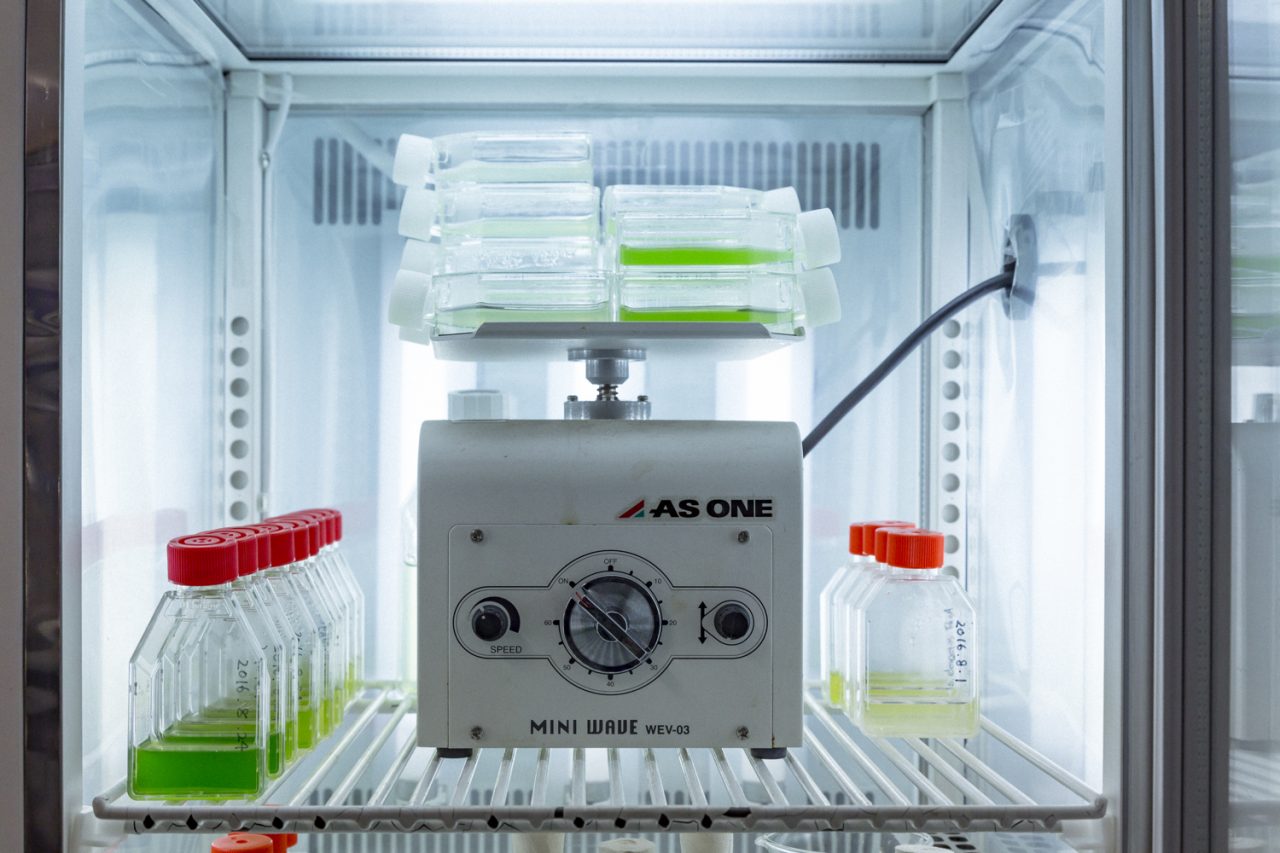

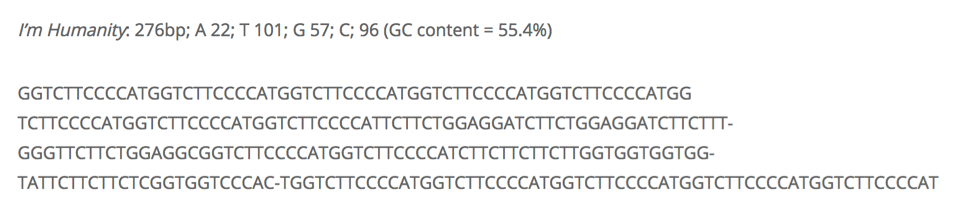

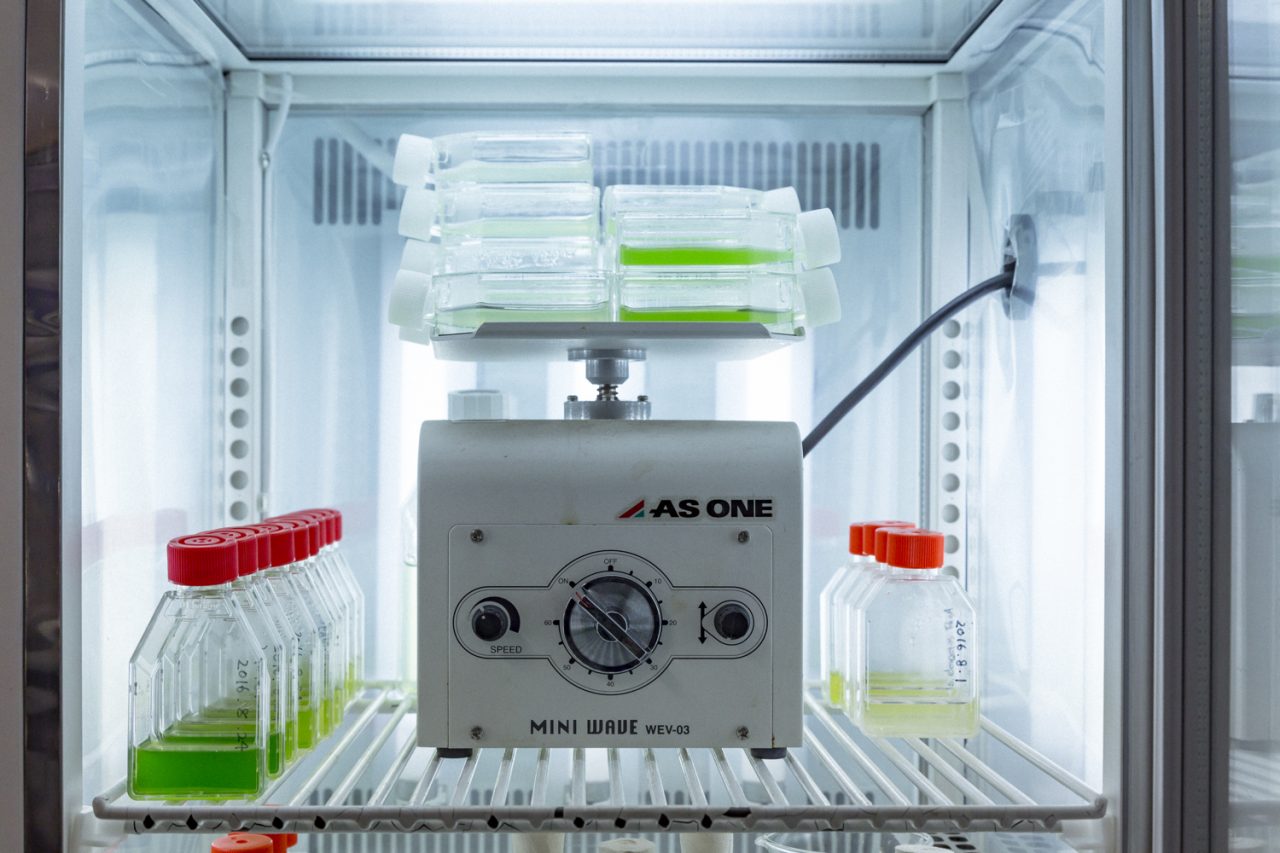

具体的に何が行われているのかというと、茨城県の県北地域の海と山に生息している微生物「シネココッカス」の塩基配列を元に楽曲をつくり、それをDNA変換して再度シネココッカスの染色体に組み込んだ…というもの。3つ組の塩基配列「コドン」をルールに用いて、楽曲をDNAに変換しています。この人工合成がスムーズにいくように、塩基配列と楽曲のタイミングを調整しながら制作したのだそう。

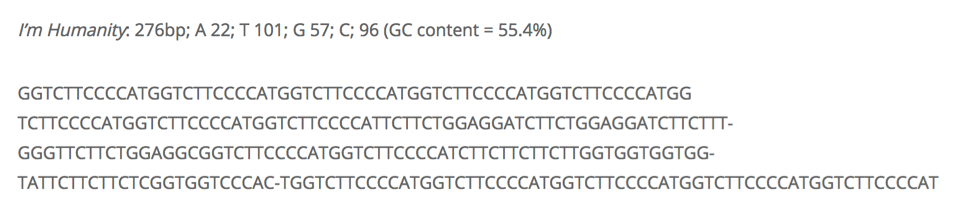

下記がそうして作られたDNAシークエンスの設計図ですが、まるで和音のコード進行のようですよね。DNAシーケンサーを使えば、微生物から音楽を読み取ることができるそうです。

このプロジェクトは微生物の遺伝子組換えを農業などではなく音楽作品として使用するという前代未聞の試みだったために、経済産業大臣から大臣認可が必要になるなど、様々なハードルを乗り越えて実現したもの。「遺伝子組換えした微生物を音楽メディアとして使う」というアイデアをここまで実際に実行してしまうのが、本当にすごいところです。

これまでも脳波、心拍、まばたきなど実際の生体データをリアルタイムで公表するWebサイト「YAKUSHIMARU BODY HACK」など、音楽と科学を結び付ける活動をしてきたやくしまるさん。なぜかバイオアーティストには女性が多い印象があるのですが、今後はやくしまるさんも日本発のバイオアーティストとして世界的な活躍をされていくかもしれませんね。

Text: Akiko Saito