Photo: Satoshi Nagare

京都にて、「アンビエント」をテーマに音と映像、そして光を組み合わせたインスタレーションが公開中だ。新たな視聴覚体験「アンビエント・キョウト2023」をレポートする。展示は2023年12月24日(日)まで。

京都でアンビエント・ミュージックの空間に浸る

坂本龍一やコーネリアスらの楽曲を"展示"するイベントが開催中

「環境音楽」と訳されることも多いが、「アンビエント・ミュージック」の指すところは幅広い。ひとつ言えるのは、音楽ないし音を、空間を構成する一要素と捉えているということだろう。

80年代に交わされた、坂本龍一と哲学者・大森荘蔵の対話の中にこんなフレーズが出てくる。

「ですから作曲家というのは、その意味ではまた建築家と似てくるんじゃないんですか。ある空間を作り上げるわけですね。一時的であるとしても」(『音を視る、時を聴く[哲学講義]』大森荘蔵+坂本龍一)

音はそれを取り巻く環境から切り離せず、空間そのものが音楽たり得るといった議論の中で、大森が発したものだ。実は坂本自身は「アンビエント・ミュージック」を掲げたことはないのだが、音が持つ根本的な性質についてのこういった洞察はまさに「アンビエント」的だろう。

「アンビエント・キョウト2023」は、京都という街に包まれた空間で、「アンビエント」の意味を拡張しインスタレーションとして提示する試みだ。

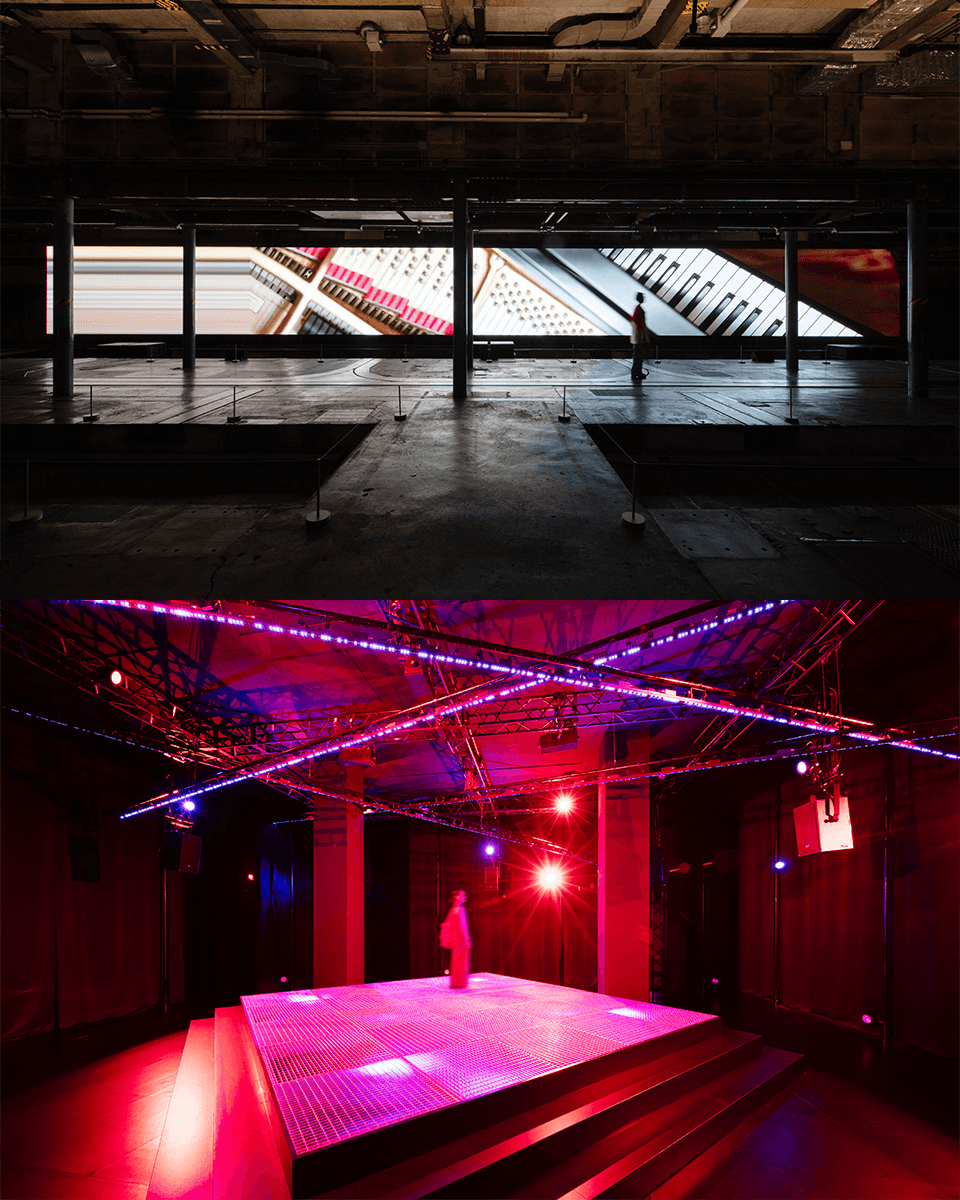

展示空間が設置されるのは、市内の二つの建物。まずは、京都御苑のすぐ南にある「京都新聞ビル」へ。せっかくなので祇園から歩いてみる。だんだんに観光客の姿は減り、生活の場としての京都を感じながら進む。30分ほどして、昭和の空気を醸すビルに到着した。かつて印刷工場として使われていた地下のスペースが、「async - immersion 2023」の会場だ。

天井まで3階分ほどの高さがあり、インダストリアルな洞窟といった趣き。足元には、刷り上がった新聞を運ぶ台車のレールだったのだろうか、細い溝が曲線を描いて走っている。空間を満たすのは、幅25mはありそうな横長のスクリーンから放たれる光と、坂本龍一のアルバム『async』収録曲だ。

2017年に発表された『async』は、作者曰く「ただ『もの』が発しているだけの音を拾いたい」と作られた一枚。旋律やリズムを持つものもあるが、水の音や枯れ葉が擦れる音などの環境音によって構成されている曲、そして、歌詞ではなく文章を朗読する人の声を録音した曲も収録されている。映像を制作した高谷史郎は同アルバムのアートワークも手がけており、何度も坂本と協働してきたアーティストだ。画面には、ニューヨークの坂本のスタジオからアイスランドの海岸まで、高谷がサンプリングしてきた光景がランダムに映る。静止画が段々と色彩の縞となって解けていき、その後その縞模様から新たな一コマが立ち現れる。音と映像は基本的には同期されておらず(「async」は「非同期」を意味する)、2メディアのコンビネーションはすべて、二度とは訪れない瞬間。まさに、鴨長明が『方丈記』に記した「ゆく川の流れ」と同じなのだ。

しばらくベンチに座って、ぼうっと空間の流れに身を委ねる。それから、ゆっくり会場を一周してみた。29個ものスピーカーがあちこちに取り付けられているので、音の聞こえ方が微妙にずれていく。細長いスクリーンは、正面からと端からとでは見え方も全く変わる。一瞬一瞬の変化を、マインドフルネス的に味わうのが楽しい。

その一方、ただ身体をそこに置いて、夢うつつの心地になってもいい。「アンビエント・キョウト2023」では、東本願寺の能舞台を会場にテリー・ライリーのライブも開催された。能はしばしば「幽玄」と評されるが、元印刷所でも、ふと、この言葉が浮かんだ。音を聴き映像を眺めるだけでなく、持ってきた文庫本を読んだり、物思いに耽ったり、本当に自由に過ごしてみた。空間がただ心地よく、だんだん、インスタレーションが身体の内側に浸透してくるような感じがしてくる。気がついたら、2時間近くが経っていた。

Text_Motoko KUROKI