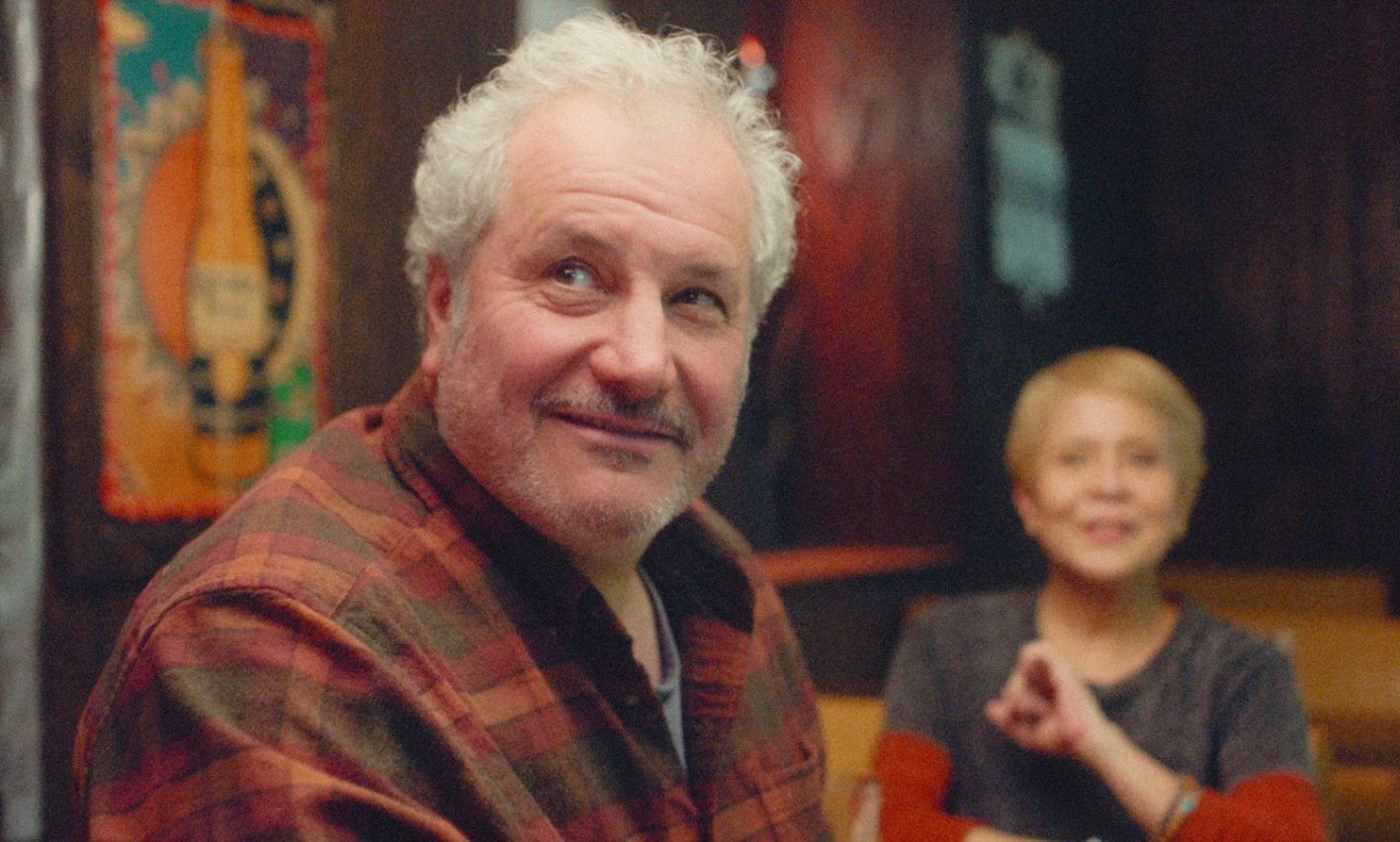

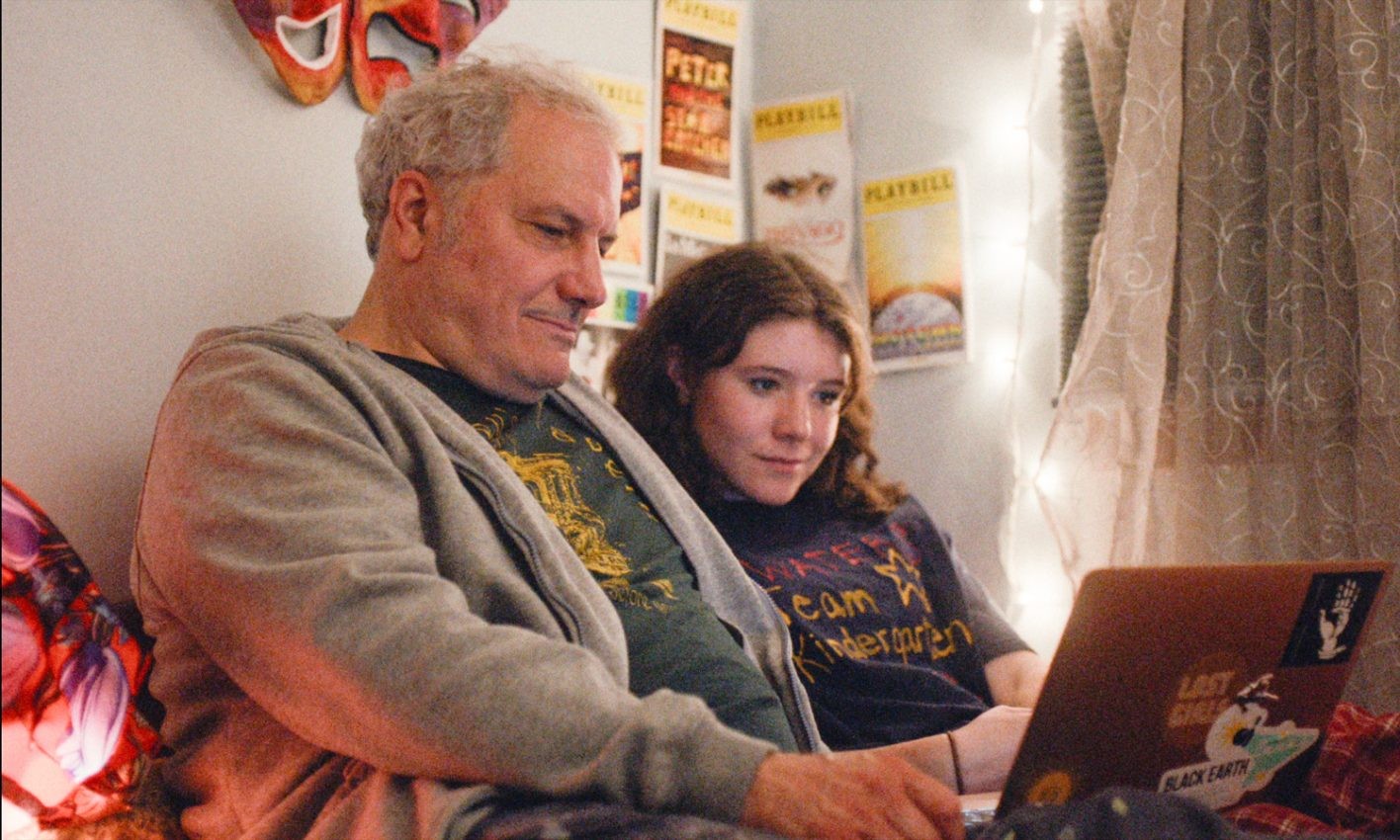

悲しみを抱え、妻や娘ともうまく向き合えない建設作業員ダンが、ひょんなことからアマチュア劇団の舞台に参加することに。演劇を通して、壊れかけていた家族の絆が少しずつ再生していく姿を、「ロミオとジュリエット」の物語に重ねながら描き出す映画『カーテンコールの灯』(6月27日公開)。自身の中絶体験をベースに、女性の身体にのしかかる現実をユーモアとともに見せた前作『セイント・フランシス』(19)で注目を集めた脚本家・俳優のケリー・オサリヴァンと、公私ともにパートナーである監督アレックス・トンプソンが、本作で共同監督として再タッグ。主人公は、感情をうまく言葉にできない不器用な中年男性。正直、とてつもなく地味!と思わせる設定ながら、その映像世界に一歩踏み入れると、悲劇と喜劇の波に揺さぶられ、心の奥に沁みるような感動をもたらす本作。そんな静かな傑作を生んだ二人が、演劇と映画の表現の幅と可能性について語る。

感情をさらけ出すことで、孤独はやわらぐ。

『カーテンコールの灯』ケリー・オサリヴァン&アレックス・トンプソン監督インタビュー

──コロナ禍のロックダウン中に、ナショナル・シアターでの演劇「ロミオとジュリエット」の予告編を観て、脚本を書き始めたそうですね。確かに、「ロミオとジュリエット」には親子間における世界の見え方のギャップが生む悲劇、という今の時代にも通じる普遍的なテーマがありますが、そこから悲しみや弱さを表現できない、中年の建設作業員男性の物語がどうやって生まれていったのでしょう?

ケリー・オサリヴァン(以下、ケリー) 私は舞台役者として育ったので、演劇の共同体に恵まれて幸運だったと考える機会が多かったんです。この作品はパンデミック中に書き始めましたが、当時は、突然、演劇という場所がなくなってしまった。そのときに、「もし、一度もクリエイティブな表現の場を持ったことがない人だったら、どうするんだろう?」と思ったんです。そこから、ダンという登場人物について考え始めました。おそらく、彼は感情を表に出すことを許された経験が一度もない。アメリカでよく言われる、典型的な「男は男らしく」という育てられかたをした人だなと。もしそういうタイプの人が悲劇に見舞われて、何か表現する場所が必要になったらどうなるだろうと思いました。そして、私がよく知っている演劇が一番しっくりくる場所だろうと感じましたし、演じることで彼はエモーショナルな変化を経験できると考えたんです。

──個人的なつながり、例えばご家族やご自身の経験から着想を得た部分などもありましたか?

ケリー ダンは私の父に似ているところが多々ありますね。実は、父が泣いている姿を初めて見たのは、つい最近のことで。

──もしかして、この映画が彼を泣かせたとか?

ケリー そうなんです。びっくりしました。つい最近、父がずっと映画監督になりたがっていたことも知って。彼は生涯ずっと医療保険の仕事をしてきたので、もし彼が、馬鹿なことだってできるようなクリエイティブな場所があったら、どんなだったろうと想像しました。だから、ダンのようなキャラクターが描かれていたことは、ある意味、彼にとって願いが叶ったようなものだったのかもしれません。

──アレックスさんは、彼女が物語を発見していく様子をどんなふうに見ていたのでしょうか?

アレックス・トンプソン(以下、アレックス) 『セイント・フランシス』の後、2作目の長編監督映画『Rounding』(未公開)を編集中でロサンゼルスにいたときに、ケリーからメールが送られてきて、脚本を読んだことを覚えています。正直、羨ましくなりました。なぜなら、僕は映画の編集という、基本的に、撮った素材を組み合わせて、修正する作業を繰り返していたわけですよ。でも、彼女のプロットは既に手直しするところがないほど素晴らしい出来でした。満足感があって、すごく面白かった。演劇の世界をよく知っているケリーが手がければ、楽しいものになるだろうと思いました。僕自身、演劇をしながら育ちましたし、呼吸器科医をしている父も、かつて高校で出演した演劇の話を今だにするんです。だから、演劇経験って、とてもユニークで、人の心に残る何かがあるんだと思いますね。

Text&Edit_Tomoko Ogawa