誰もがすぐにその姿を思い浮かべられる、東京を象徴する塔。この都市の変化を見守るあのタワーを、建築の視点でひも解きます。

都市の変化を見守る「東京タワー」

東京ケンチク物語 vol.61

東京タワー

TOKYO TOWER

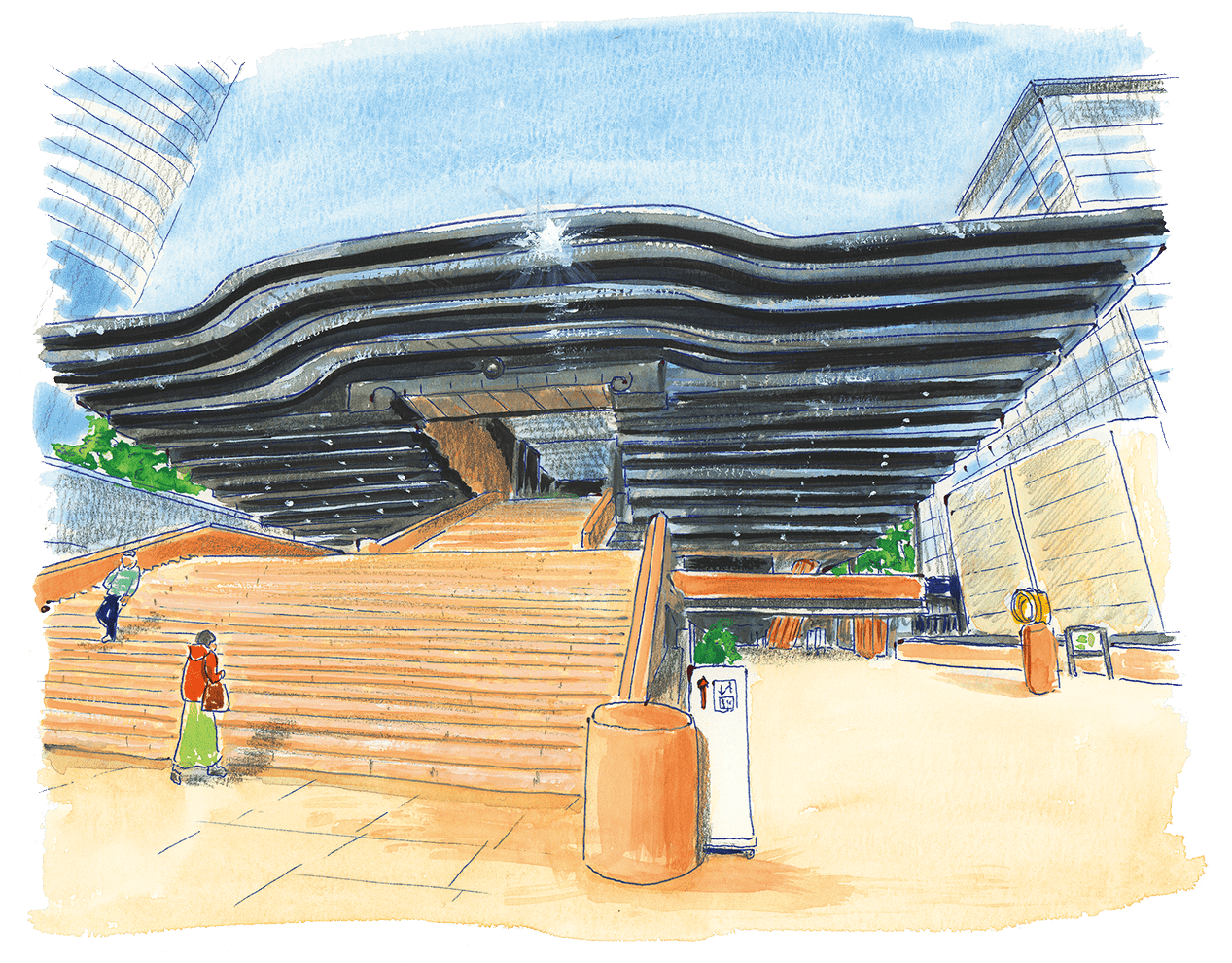

東京のシンボルを挙げるとき、「東京タワー」は必ず思いつくもののひとつではないだろうか?足下に都市の景色を従えて、空に向かって堂々とそびえる高さ333mのタワー。1958年の完成以来、65年を越えて東京の変化を見守り続ける建築だ。そもそもの用途は、関東圏のテレビ・ラジオ局の電波をまとめて発信する“総合電波塔”。それまでは、各局が自局専用の電波塔を持ってそこから放送を行っていたが、局が増える度に同じようなタワーが都内に作られるのでは街の景観的に問題があるし、より安定的な電波を広く届ける必要もある……。そんな背景から建築計画がスタートしたという。設計者として白羽の矢が立ったのは建築構造学者の内藤多仲。1886年生まれの内藤は、名古屋や札幌のテレビ塔や二代目通天閣など、日本各地で数多くのタワーの設計を手がけた、“塔博士”とも称される人物だ。当時、世界でもっとも高い電波塔だったパリのエッフェル塔(320m)より高く、かつ台風や地震など、日本ならではの自然災害にも耐えるタワーをとの依頼に応えられるのは、内藤をおいて他にいなかったそう。齢70を越えた内藤は、コンピュータなどないなか、夜を徹して緻密な構造計算を重ねていく。戦後から間もない当時は、塔の材料となる鉄を大量にそろえることが困難でもあったから、鉄骨はぎりぎりまで細く。これを三角形(トラス)に組むことで安定性を高めた躯体を構想して図面にする。3カ月の間に、1万枚以上をも描いたという。

こうして託された施工図をもとに着工したのは1957年6月。タワーの開業は翌年12月だから、工期はわずか1年半!技術が格段に進み、機械が普及した現在に照らし合わせても、これは驚異的な短さだ。それを、全国から集まった腕利きの鳶や各種の職人たちが、当時の最先端重機を導入しつつ、多くは手作業で完成に漕ぎつけたかと思うと唖然としてしまう。一切無駄のない構造体の毅然とした美しさと、それをミリ単位まで正確に実現した手作業の粋。東京の明るく華やかな未来を夢見た人々の強い思いが「東京タワー」には宿る。次に街のどこかからこのタワーを見るとき、そのことを少しだけ、思い出してほしい。

ℹ️

東京タワー

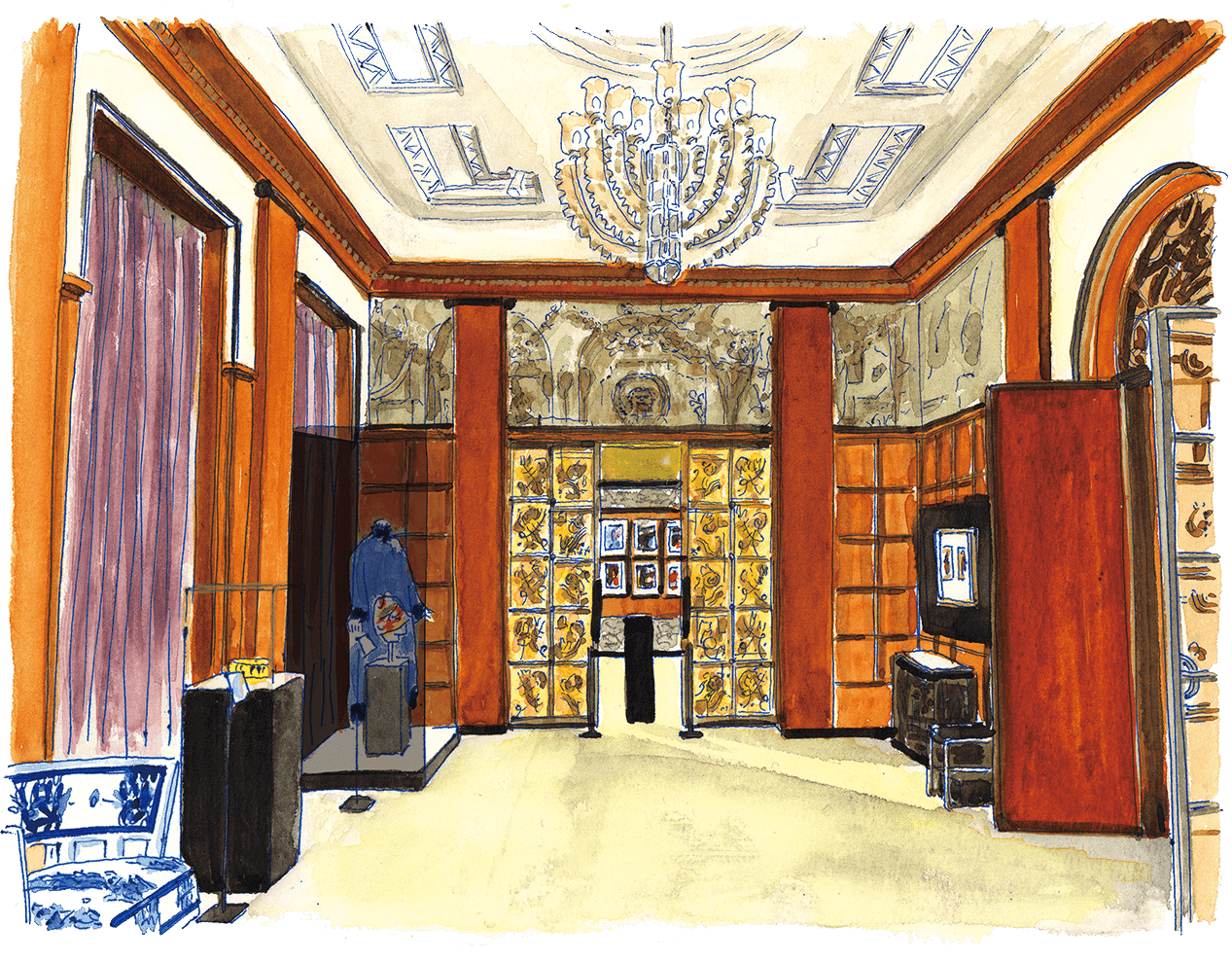

「東京スカイツリー」の完成で、地上波デジタル放送をはじめとする電波塔としての役割は移行したが、非常時のバックアップとしての役割は健在!1〜5階の商業施設「フットタウン」で買いものを楽しむ場所として、“東京らしい”写真が撮れる場所として。国内外から多くの観光客も詰めかける。特別なライトアップやイベントなどの予定はHPで確認を。

住所_東京都港区芝公園4-2-8

Tel_03-3433-5111

営業時間_[メインデッキ]9:00〜22:30

無休

入場料金_メインデッキ(150m)大人 ¥1,200、トップデッキツアー(150m&250m)大人当日窓口 ¥3,000。

都営大江戸線赤羽橋駅より徒歩5分、東京メトロ神谷町駅より徒歩7分、JR浜松町駅より徒歩15分。

Illustration_Hattaro Shinano Text_Sawako Akune Edit_Kazumi Yamamoto