本屋をやっていることから「好きな作家は誰ですか」とか「人生を変えた一冊は何ですか」などと聞かれることが往々にしてありますが、気になったものを適当に読んでいることが多いので「この人の本は全て読んでます」とか「これが私のバイブルです」といった本がなくていつも答えに困っています。ただ30数年生きてきて、ときどき振り返るように思い出す作家が何人か出てきました。

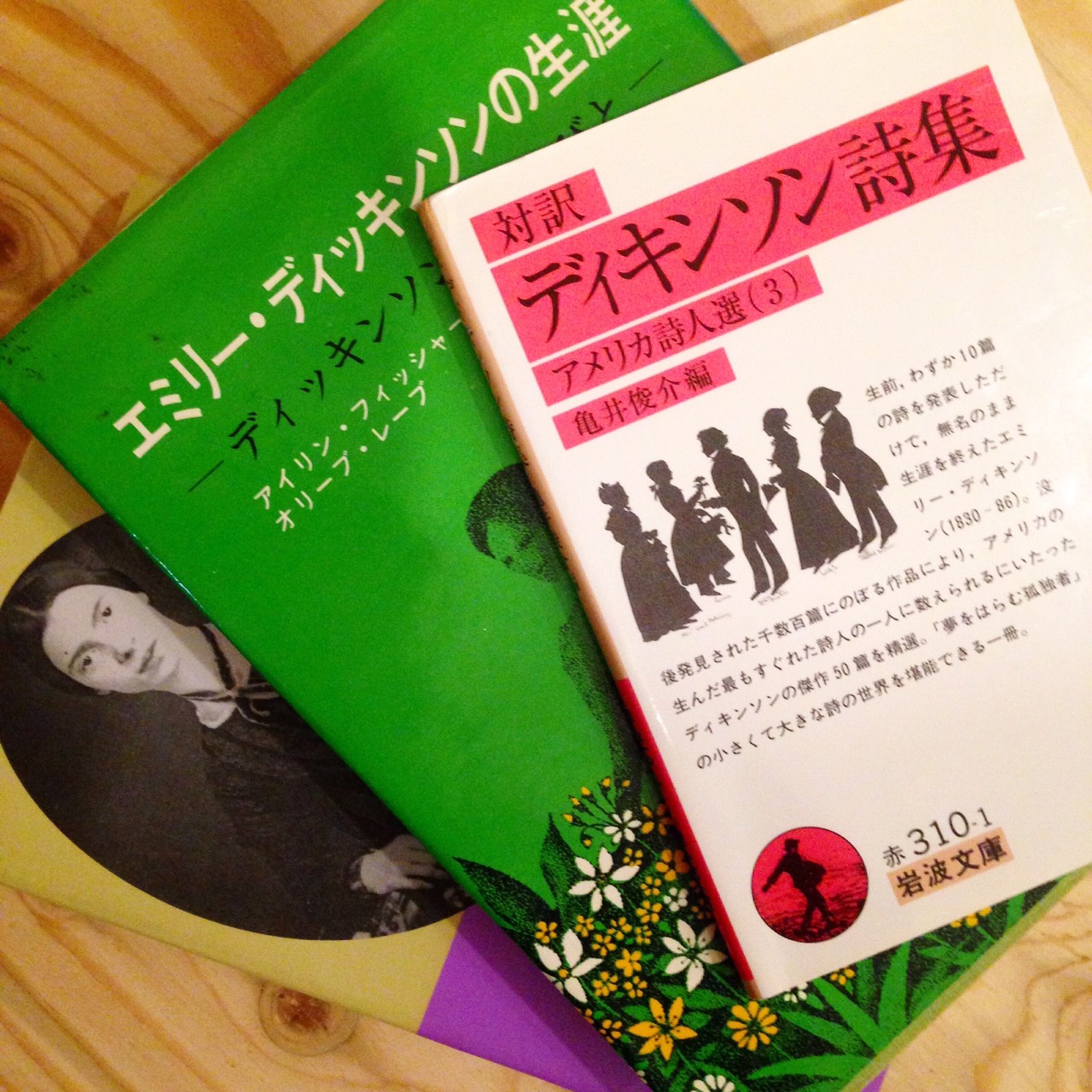

エミリー・ディキンソンに思いを馳せるための3冊

エミリー・ディキンソンに思いを馳せるための3冊

例えばあたたかな日差しとゼラニウムの匂いが香りだしたこの季節になると、春を待ちこがれていた詩人エミリー・ディキンソン(1830-1886年)ーー10代から詩と手紙のなかで静かに生き、死後に発見された1800篇をこえる作品からいまではアメリカが生んだ奇跡とまでいわれる詩人となった女性ーーと、彼女がうたった世界のことを毎年のように思い出します。

「自然、愛、死、永遠、神」・・というニューイングランドの詩人にとって伝統的なテーマをもって書かれているもののエミリーの詩は、特に個人の生活に身近なものに注がれ、ひとりひとりの感覚を伝統からひっぺがした自由をみつめています。

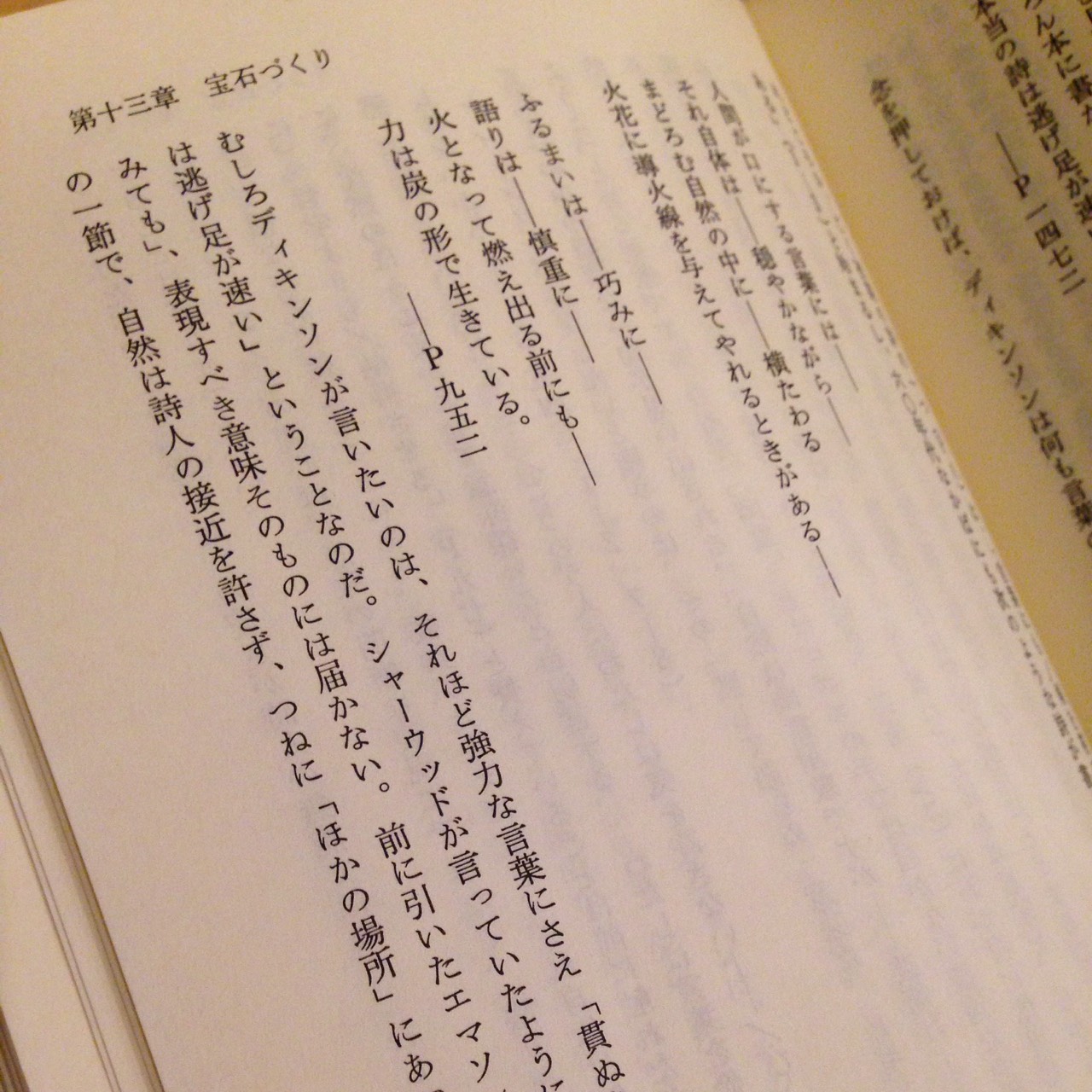

『エミリー・ディキンソンの生涯』(東京メディカル・センター)ーー思い出として語られるディキンソン家の人たちのこと。屋敷の設計図もあります。

『エミリー・ディキンソンの生涯』(東京メディカル・センター)ーー思い出として語られるディキンソン家の人たちのこと。屋敷の設計図もあります。

同時代の批評家たちにはそのことが稚拙だと捉えられていたようですが、俗世から離れて屋敷に閉じこもって想像力のなかにいきた彼女は詩とだけ向き合い、言葉の永遠=可能性を探りました。しかし同時に、肝心な言葉それ自体の頼りなさ(沈黙のほうこそ多くを語る)も感じていたようで、言葉をいくら重ねても届かぬその意味をやはり言葉で表現しようともがいていました。

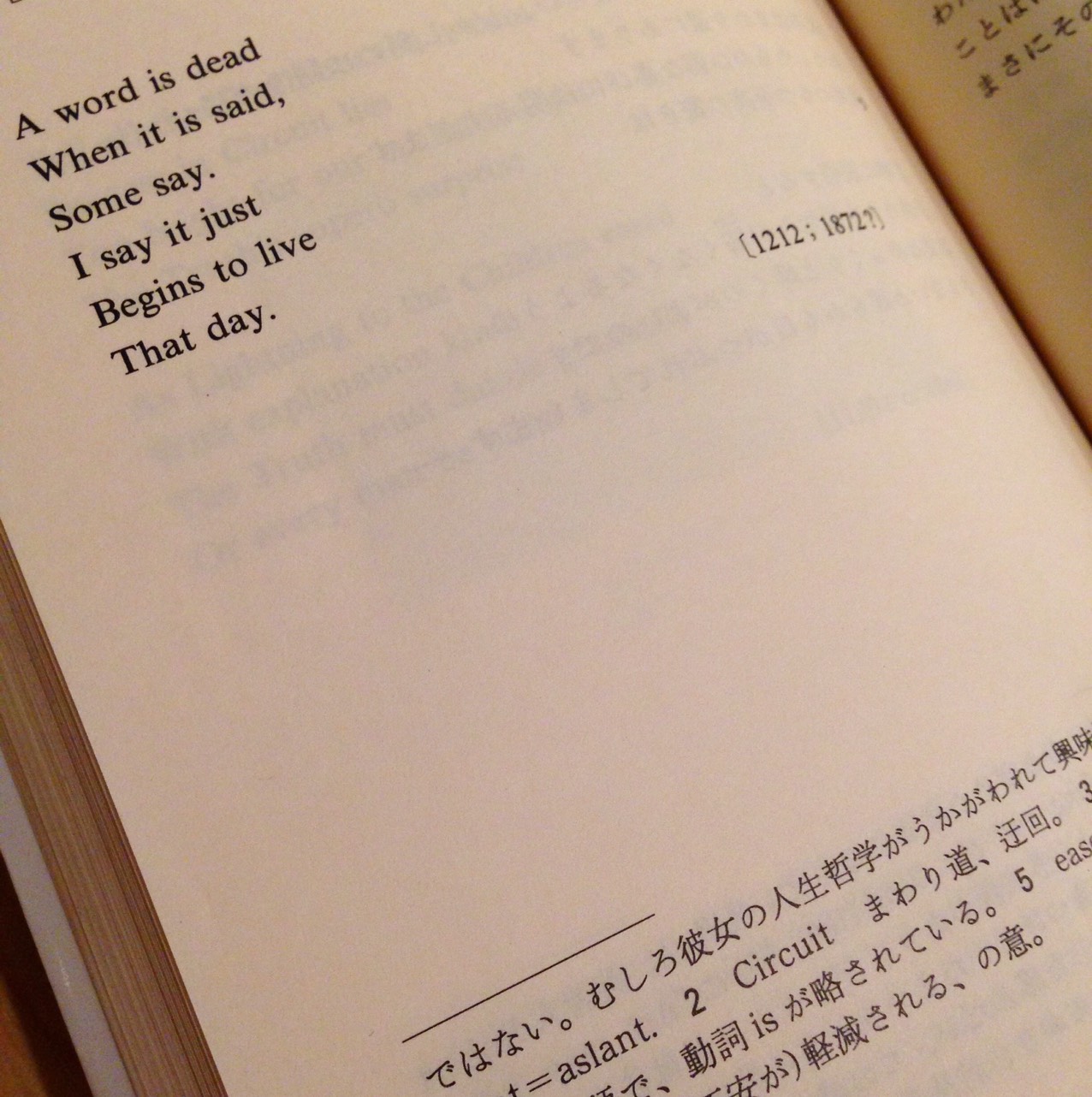

時間の外をみつめた彼女が残した、言葉への思いがよく表現された詩があります。

A word is dead. (ことばは死んだ)

When it is said, (口にされた時、)

Some say. (という人がいる。)

I say it just (わたしはいう)

Begins to live (ことばは生き始める)

That day. (まさにその日に。)

『ディキンソン詩集』(岩波文庫)p160より

『ディキンソン詩集』(岩波文庫)ーー彼女の作品にはタイトルがないため、冒頭の一行目がタイトル代わりにされています。原文付で解説も充実。

言葉の無能さを嘆きつつも、結局は揺らぐことのないそれに対する信頼へと導かれていく、彼女のつつましい思いを感じずにいられない一篇です。

また個の自由についてこううたっています。

I’m Nobody! Who are you? (わたしは誰でもない人!あなたは誰?)

Are you ーNobodyー Too? (あなたもー また ー 誰でもない人?)

Then there’s a pair of us? (それならわたし達お似合いね?)

Don’t tell! They’d advertise ー you know! (だまってて!ばれちゃうわ ー いいこと!)

以下略

『ディキンソン詩集』(岩波文庫)p84より

誰でもない私は誰にでもなれる存在で、人生という物語をおぎない合って生きている私たちという永遠に小さな希望を与えてくれています。どちらも言葉にならない意味の広がりを感じるものであり、その可能性と歓喜に包まれています。

『ことばと永遠』(研究社出版)ーー身近な人の立て続けの死によって晩年の彼女の精神は変容したことを教えてくれます。永遠をみつめたエミリーの言葉は、時間の流れのなかに取り込まれ、身を委ねていきました。

『ことばと永遠』(研究社出版)ーー身近な人の立て続けの死によって晩年の彼女の精神は変容したことを教えてくれます。永遠をみつめたエミリーの言葉は、時間の流れのなかに取り込まれ、身を委ねていきました。

そんなエミリーが去った季節でもある春が来ると詩集を手にし、本の中に生き続ける彼女に(そして自分に)会いにいくようになりました。そのためかぼくにとって彼女は、時の外へと吹きつづけるあたたかなハルカゼとともにあります。