気候変動、ジェンダー、BLM、コロナ禍とさまざまな問題に直面している今、ヒーローや人気者のあり方も変わってきているようだ。森美術館館長・片岡真実さんに、これからの時代に求められる人物像を分析してもらった。

森美術館館長・片岡真実さんが語る「ベテラン女性アーティスト」|時代に愛されるこれからのヒーロー像とは? vol.2

再発見されるベテラン女性作家たち

現代アートでは90年代以降、業界を牽引していくようなはっきりとした傾向を見出せなくなっています。キュビズムやミニマリズムといった「イズム」が終焉し、現代アートが欧米中心から多様な地域へと拡大発展したことで、もはや全世界の現代アートの全貌を把握できている人はいないと思います。その分、キュレーターの時代だと言われるようにもなりました。作家、美術館、国際展など飛躍的に拡大した世界の現代アートから、何をどう選び、編集し、プレゼンテーションするか、そのキュレーションの力が重要視されるようになったのです。それはそれで問題もありますが、一方でそこに絶対的な正しさや中心性が無いことの象徴でもあります。

さらに、昨年からのコロナ禍によって、今までものごとが表層では問題なく流れていた頃には隠れて見えなかった水面下の憤まんや怒りが、暴動やデモという形で表にあらわれるようになりました。BLM(ブラック・ライヴズ・マター)もそのひとつの現象でしょう。ダイバーシティへの視座がどんな分野でも重要視されるようになり、現代アート界も同様です。欧米の主要美術館の所蔵品の大部分が白人男性による作品だという指摘があります。白人男性の視点によって作られてきた美術史を再考しなければならないという気運も高まっています。コロナで緊縮財政を迫られる美術館は限られた資金で収蔵作品を検討する際、作家の国籍や人種や性別のバランスをより一層考えて購入することが求められています。マーク・ロスコの絵画1点を約55億円で売却し、その財源で女性や非欧米圏のアーティストの作品を11点購入した事例もあります。

80年代ぐらいまでは、アートは欧米中心の狭い枠組みの中だけが注目され、その中でヒーローが生まれました。アートの動向は常に政治や経済と密接に関わっています。経済に勢いがある地域ではアート市場も活況を呈します。80年代後半から90年代初頭は日本がその筆頭でしたが、90年代後半から2000年代はずっと中国が台頭し、その後インド、中東、東南アジアと広がり、それぞれの地域におけるアートが国際的な注目を浴びました。難民問題など政治的な要素も創作の主題になります。そうなると多様な創作の動機も背景も等しく重要で、もはやたった1人のヒーローは生まれにくい。それよりも、それぞれの作家なり作品の中にある物語をひもときながら、見る人が個々に自分の置かれた状況と結びつけながら共感するようになる。ヒーローは見る側それぞれの価値観と呼応して生まれるような時代になっていくと思います。

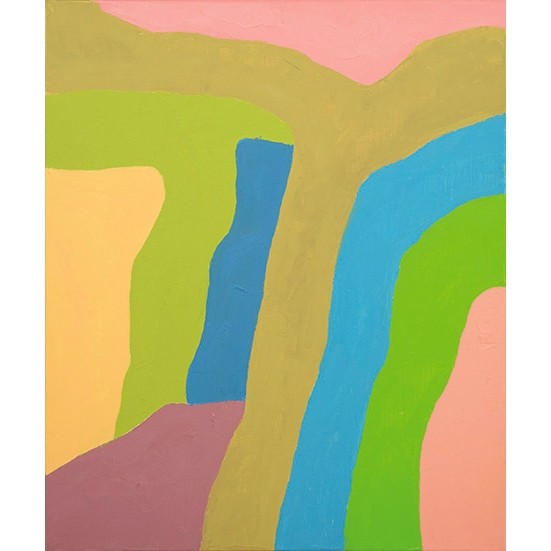

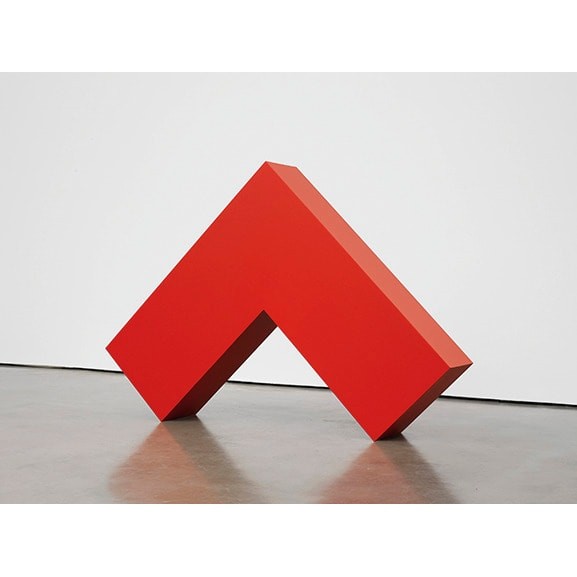

70年代にミニマリズムやもの派が台頭したのも、当時の大量生産・大量消費社会への反動だったと考えられます。装飾を取り払い、作家がなるべく作為を加えずに、根源的なものを見せようとしたアートが心に響いたのでしょう。現代のアートの状況もその頃と似ている気がします。SNSが発達して、誰もが気軽に意見を発信し、世界中に膨大な量の現代アートがあふれる今、そこから何かひとつを選ぶのは、大海の中にダイヤモンド一粒を探すようなもので、極めて難しい。そこで現代アートの系譜をもう一度見つめ直そうという動きも起きています。2010年あたりからは、最先端の美術や若い作家だけを追うのではなく、キャリアの長い人を再発掘しようという気運が高まっています。たとえばエテル・アドナン、カルメン・ヘレラなど、高齢で実績もある女性アーティストが再評価されています。長いこと自分が信じるアートを追い続けて創作してきた人の作品には、圧倒的な説得力があるわけです。ヒーローとは、新進気鋭でなくても、若くなくてもいい。従来のアートヒストリーでは見過ごされていた、素晴らしいアーティストとして掘り起こされる人もまた、ヒーローだと思うのです。

🗣️

片岡真実

森美術館館長。愛知県生まれ。2003年から森美術館に入り、20年館長に就任。自ら企画を手がける『アナザーエナジー展』(4月22日〜)では71歳から105歳まで世界の16人の女性アーティストを取り上げる。|