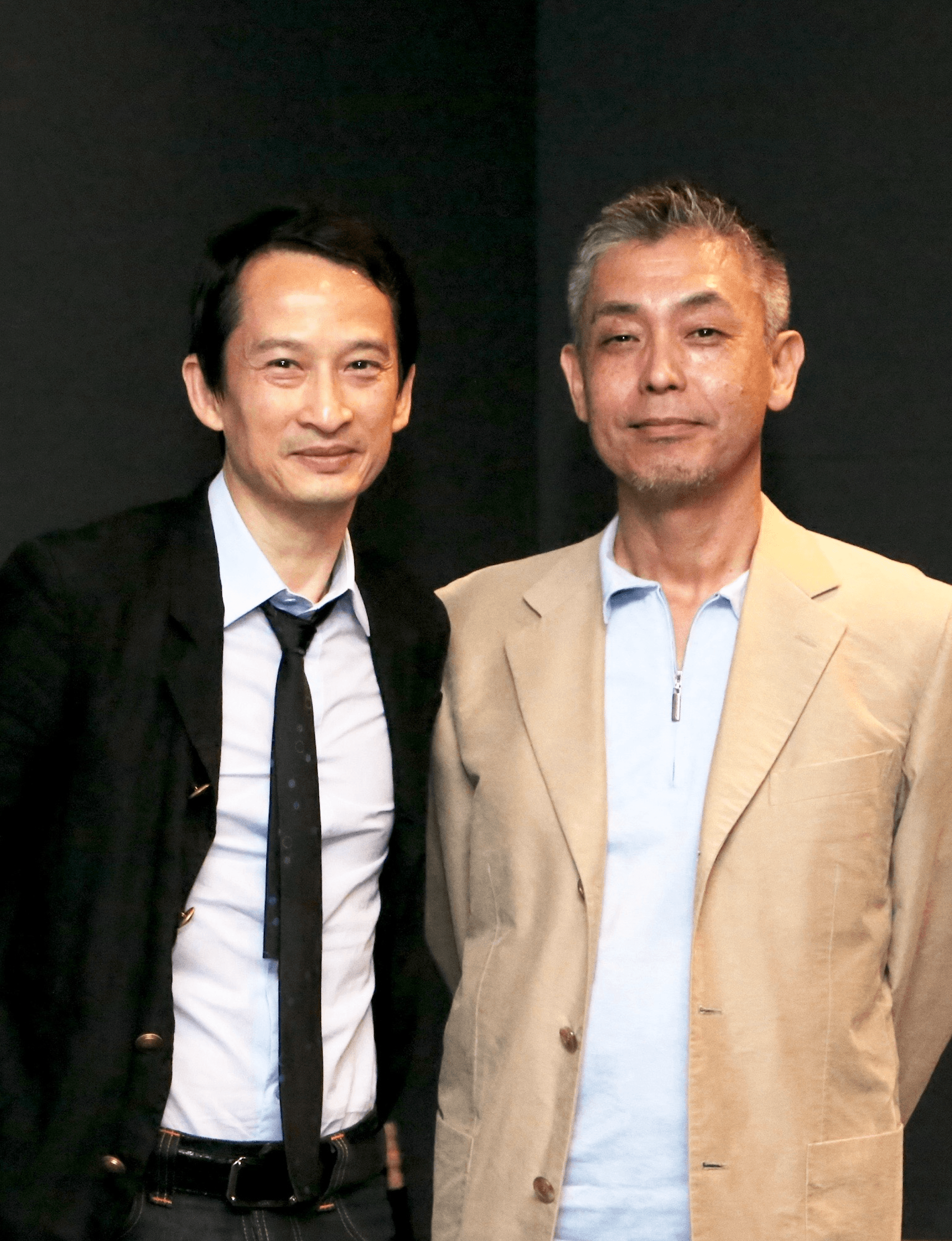

トラン・アン・ユン監督と橋口亮輔監督。偶然同い年、1962年生まれ。しかも過去にロッテルダム国際映画祭で会っているという2人が数年ぶりに再会。6月22日~25日に開催されたフランス映画祭期間中、アップル銀座で開催された対談イベントの様子をレポートします。

トラン 私は橋口さんの『渚のシンドバッド』が大好きで、自分の結婚式のときにその音楽を流したくらいなんですよ。初めて観たときには涙が出るくらい感動しました。

橋口 さっきそのお話を聞いて、嬉しくて。『ぐるりのこと。』も観ていただいたそうで。友達って言ったら失礼だけど、すごく親密に感じています。ところで『シクロ』の公開は何年でしたっけ? そのとき日本の雑誌の企画で対談させてもらいましたよね。

トラン 1996年だったと思います。

(シクロは1995年にヴェネチア映画祭でグランプリを受賞。その翌年にロッテルダム国際映画祭で『渚のシンドバッド』がグランプリを受賞している)

なぜ覚えているかというと、日本公開は受賞の翌年で、受賞した1995年はちょうど映画100周年だったんです。それで金獅子賞のトロフィーも例年と違っていたんですよ。だから子供たちに「偽物の金獅子賞だ」ってからかわれてた記憶があって(笑)。

橋口 (監督のデビュー作である)『青いパパイヤの香り』は、アメリカ側がベトナムを描いた、過去のどの作品とも違ったものを感じました。それにトラン監督のスタイルが、自分に近いような気もしたんです。対談のとき「『シクロ』の終盤、青年がドラッグに狂っているシーンはどういったアプローチをされたんですか?」って質問をしたら、すごく面白がってくださいましたね。「ライターが聞くことと一味違いますね」とおっしゃって。『地獄の黙示録』では本当にドラッグを使ったと言われているから、興味があったんですけど。それにしても、改めて思い返すと、お互い長いことやってますね。

トラン そうですね。そしてそれぞれの作品には、僕の職業人生における変化が反映されていると思います。

橋口 どんな映画人生だったと思いますか?

トラン それはあまり重要ではないかな。それよりも今日は、クリエイターとして気にしていることを話しましょう。私はチェンジすること、何か違うことをするということにずっと重きを置いてきました。映画に関しては2つの異なるタイプがあると認識しています。ひとつめはシーンというものによって構成される映画。そして2つめはシーンがない映画です。この2つの違いは、その映画が巻き起こす感情の違いになって表れてくる。後者は、前者とは全く違ったエモーションを巻き起こすんです。

シーンのある映画とない映画。

トラン監督の新たな挑戦。

トラン もっと具体的にお話しすると、シーンのある映画の場合、普通はそれぞれのシーンをどう撮ろうかを考えます。ワンシーンワンショットの長回しで撮るのか? あるいはカメラの角度を変えて、細かい映像を最後に編集してつなげて撮るのか? といったシーン構成ですね。次に、そのシーンでナレーション的にどのようなことを物語るのかとか、心理状態、心理分析的なことをつめていくんです。このタイプの作品の制作中は、朝起きるとまず「今日はシーン23を撮るぞ」と考える。一方、シーンがない映画は、何をどうやって繋げるのかを考えながら進めなければいけない。私の最新作『エタニティ 永遠の花たちへ』は後者の手法に基づいた作品です。その日何を撮るのか、自分でも把握していないという、リスキーで大胆なやり方。実際に撮っていたものといえば、俳優たちが歩いているだけのシーンとか、微笑み合っているだけのシーンとか、そういう映像ばかり。撮影段階ではいったいどういう風に編集するのか真っ白でした。なのに撮影はどんどん進んでいくし、最終的には1本の美しい映画にしないといけなかった。もちろん、すごく怖かったですよ。でも今から思い返すと、私の映画人生において、この挑戦は必要だった気がするんです。

橋口 厳密なシナリオはあったんですか?

トラン プロデューサーが資金集めをする必要があったので、最初に書きました。実は、そのとき2本書いたんです。最初は従来型の形式のもの。それを2週間寝かせて読み直したら、自分が原作を読んだ時の感動がなくなっていることに気が付いて、結局ボツにしました。それで次に書き直したら、今度はすごく薄い47ページのシナリオになったんです。これを見せたらプロデューサーは怒るだろうな、って内心思いましたよ。でも実際は彼がすごく気に入って、これでやろうと言ってくれたんです。ただしシナリオは手がかりでしかなかったですね。今日は3人の俳優と6人の子役を手配した。それで衣裳はこういう時代考証にもとづいている、といった具合に第一助監督と話し合いながら、その場で何を撮るかを決める方式で進みました。

橋口 なるほど。でも現場できめていくっていうのはなかなか難しいのでは? よくプロデューサーがOKしてくれたなと。それにコスチュームが肝となってくる作品だから、衣裳もかなりたくさん用意しないといけなかっただろうし。

トラン 橋口さんはリハーサルをかなり綿密になさると聞いています。リハーサルをしながらもあれだけフレッシュな瞬間を切り取ることができるのは、とても素晴らしいことですよね。私のやり方は全く異なっていて、俳優たちとのリサーサルはせずに、そのときやることを当日決めていったんです。

橋口 それは以前からですか?

トラン 最新作に関してです。

橋口 僕、『シクロ』から『エタニティ 永遠の花たちへ』にかけて、トラン監督のスタイルが変わったなと思ったんです。たとえば宮崎駿監督なんかも、最初は古典的なドラマの作り方をされていたけれど、『もののけ姫』とか『千と千尋の神隠し』あたりから、物語より描写そのものに興味が移った気がして。それと同じように監督も、ストーリーより女優の一瞬の表情だったり恍惚感といった抽象的な感情の表現にフォーカスしてきているのかなと。ゼロの瞬間というか、写真のシャッターがカシャッとなるその一コマみたいな。

トラン 今回こういうったやり方を採用した第一の目的は、観客の心に思いもよらなかったような、従来型とは異なる感動を呼び覚ますことでした。そこで、ナレーション的な役割を担った映像の繋ぎ方を、今作品では放棄したんです。そのかわり、ナレーションが物語を語る構成にして、さらに映像とは一致させなかった。つまり映像の繋ぎ方がロジカルでないんです。なぜかというと、ナレーション的な繋ぎ方をすると、観客はその先に起こることを予見してしまうから。一方今回のような手法だと、観客は注意深く、集中して観るという効果が生まれるし、映像の美しさにふれたときの驚きもさらに深まる。

橋口 以前「芝居の途中で場面をカットしたり、アクションの途中でぱっとシーンが変わったりするのが好きなんです」とおっしゃっていましたが、今のお話を聞いて納得しました。スタイルが変わったと思ったんですけど、基本は変わっていないんですね。美しい映画の途中で、ばっと感情が吹き出すワンカットが挿入されていたり、そういうのが心底お好きなんだと。

エタニティ 永遠の花たちへ

運命に翻弄されながら生きる

3世代の女性たちの物語

舞台は19世紀末フランス。ブルジョワの娘ヴァランティーヌは20歳で結婚し、4人の男児、2人の女児を授かる。しかし幸せな結婚生活は夫の死、双子の戦死、そして2人の娘たちを相次いで手放すことで崩れていく。失意の彼女を救ったのは、息子アンリと幼馴染マチルドの結婚だった。妻、母親、そしてヴァランティーヌの娘となったマチルドだったが、彼女にもある運命が待ち受けていた――。フランスを代表する3人の女優、オドレイ・トトゥ、メラニー・ロラン、ベレニス・ベジョが3世代の女性たちを熱演。100年にわたって母から娘へ受け継がれる絆を描く、トラン・アン・ユン監督の6年ぶりの新作。

© Nord-Ouest

エタニティ 永遠の花たちへ 公式サイト:http://eternity-movie.jp/

ノルウェイの森 公式サイト:http://norway-mori.asmik-ace.co.jp/

映画は鏡のように自分自身を投影して観るもの。

トラン 映画の神髄は、新しい技法だとかトレンドを観客に教えることではない。そういったある意味レクチャー的な役割は、テレビが担ってくれますから。私が思う映画の神髄はランゲージ、つまり言語です。そして私自身も、その映画言語を試行錯誤している段階なんです。もちろんノウハウだけを提示しても1本の作品にはなるのですが、一番大事なのは、観客にリスペクトを表すこと。それはつまり、彼の内面に訴えかける新しい何かを提示することです。映画は他の人を知るためのものではなく、自分の感受性を知るためのもの。そのために表現言語を用いるし、その表現言語が観た人の内面や感受性のゾーンに達するんです。映画は、映像が変わることで何かを表し、そこに映画作家の意図を込めることができる。逆に言うと、映像を切り替えることでいかに人々の心に震えや具体的な動きを巻き起こすかが勝負なんです。これはほかのどの形態の芸術にもできない、映画特有の表現方法でしょうね。

橋口 なるほど。とは言っても、とてもリスキーですよね。『エタニティ 永遠の花たちへ』はかなりのビッグバジェット作品で、大スターも起用している。となると通常、プロデューサーはドラマティックな物語を求めますから。でもこの作品は、登場人物の内面にほとんど踏み込んでいかない。そのかわり、ある一定の距離をもって長いスパンで描いていく。あの距離感を保ちながら撮るというのは、すごいリスクだなと。監督って、どうしても人物の気持ちに入り込んでいってしまうから。全然とんちんかんな話かもしれませんが僕、トラン監督はこのスタイルでいったい何を描きたかったのを考えながら観てたんですよ。そのときに思い出したのが、若い頃に観たパトリス・ルコントの『髪結いの亭主』。きれいな女が男と出会って幸せに暮らすんだけど、あるとき女は急に自殺しちゃう。「私は幸せだから死ぬの」って。当時僕はなぜ幸せだから死ぬのか、全く理解できなかったんです。でもその幸せを永遠にしたかったんですよね、彼女は。今この瞬間で時間を止めたいって。それから何年も後、生きるのが辛い時期があったんです。ある夏の夕方、すごくきれいな夕日がでているときに、近所の公園のベンチで汗ダラダラかきながら座っていたら、なんとも説明しようもない感情が自分の中に泉のようにわーっと溢れてきて。満たされるとはこういうことなのかと。喜びとも絶望とも違う、何か得体のしれない感情。正直、今自分は終わってもいいな、って思ったくらい。そのとき、ルコントのあの女の言葉の意味が分かった気がしたんです。不幸とか辛いとかじゃなくて、言葉にできない感情に満たされたとき、まさにエタニティなんですけど、永遠につながるゼロがある。『エタニティ 永遠の花たちへ』を観ていたら、あの日のことを思い出しました。穏やかな夏の海に、夫が泳いで消えてしまうシーンなんか、ピースフルなのに悲劇、悲劇なんだけどとても調和がとれている。彼らの中ではドラマティックなんだけど、ああいう距離感をもって描いていくと、それが静かな調和のとれた永遠という未来に繋がるような。

トラン 私は、美というのは、2つの相反するものから生まれると信じています。エモーション(感情)を生むのは矛盾です。平和な光景の中で人が溺死するという、全く逆のものを目にすることによって、感情が生まれるんです。それから橋口さんが『髪結いの亭主』とご自分の実体験を重ねていらっしゃったのは素晴らしいことだと思います。だって、映画は鏡を見るように、自分を投影して観るものですから。感動することでさまざまな自問自答が喚起される。それこそが映画のあるべき姿だし、そういったものは本当に心を揺り動かされないと生まれない。

芸術とは人生について語ること。

だから映画は現実よりも真実。

トラン エモーションに関しては、体験型と表現型という2つのタイプに付随すると私は位置付けています。体験型とは、自分が実際に体験すること。一方表現型は、人生について語ること、そして考えることです。現実世界においては、私たちは起こることにただ従うしかない。でも芸術というのは人生について語り、理解しようとすることなんです。それは小説であれ舞台作品であれ同じ。つまり芸術は表現型なんです。だから私は常々、映画は人生よりも真実だと思っています。人生というのは実はそこには何もなく、ただ物事が起こるだけ。それを語ろうとする映画にこそ真実があるんです。『ノルウェイの森』の撮影が終わった後、スタッフと役者陣の打ち上げがあったんですが、菊地凛子さんが私の隣に来て、「ちょっと質問がある」と。「映画の中で泣くのと現実で泣くとき、映画の方が本当のように感じるんだけど、それっておかしいのかしら? 私、怪物みたいになっちゃったの?」って聞いてきたんです。私はにっこり微笑んでこう答えました。「僕らはアーティストだから、それは普通のことだよ。表現者にとって映画の中で起こることが実生活より本当なんだ」。私たちにとっては“表現”が“体験”よりもリアルなんです。聖書に「はじめに言葉ありき」という素晴らしいフレーズがあります。“世界”は言葉にすることで存在するんです。そうじゃなかったら私たちはただの動物に過ぎないでしょう。でもそれは、実際にはとても難しい。いったいどれだけの人が、子供や家族に「愛している」と、日ごろから伝えられているでしょうか。表現には抵抗がつきまとう。だからこそ努力が必要なんです。

橋口 僕は表現というのは、他者との距離を埋めていくことだと思っています。本当に途方にくれるほど遠い距離だけれど、僕の心の中から生まれた映画と観客の胸の奥がつながったときの喜び、カタルシス。それは奇跡かもしれませんが、僕ら映画監督とかクリエイターは、その奇跡をただ待つのではなく、力づくで作っていくことなんじゃないかと。

トラン そうですね。そしてその奇跡を作り上げるために、ものすごい努力をしないといけない。よくクリエイターが「真摯な心をもってクリエイションしました」といったことを口にしますが、それはどうなのかと。私はそうではなく、準備をして計算をして、最終的に観客の心に起こる感動が真摯なものであるように、日々クリエイションをしています。ありとあらゆる洗練された手段を駆使するからこそ、私たちは観客へのリスペクトの証である深い感動を与えることができるのですから。

橋口 おっしゃるとおりです。

対談終了後、Q&Aの時間が設けられた。聴衆からのの質問と、トラン監督のアンサーは以下のとおり。

Q 映画を作るとき、自身の主観性と観客が抱くであろう客観性、そのバランスをどのように考えているのでしょうか? またそれは企画段階や、撮り終わった後の編集段階で変わったりするものなのでしょうか?

トラン それを私が考え始めたらダメになると思います(笑)。私の見方はちょっと違います。これは映画をはじめ、物語に関するすべての芸術に共通しますが、3つのレベルでとらえます。第1のレベルはストーリー。イマジネーションに関することで、AがBに出会って子供が生まれる、云々。2番目はテーマ、何について語っているのかです。たとえば、カップルとして生きることの難しさ、といったこと。これは第1のレベルが四方八方に散らからないようにする意味があります。つまりテーマによってストーリーの枠組みが決まるわけです。そして第3のレベル。これがもっとも難しいのですが「スタイル(様式)」です。スタイルはクリエイターの作業に一番関わってくる部分で、ストーリーやテーマを超えた、さらに大きい何かに向けて、観客の心の目が開かれるようになすもの。その結果、観客は物語として目撃していること以上に、ポエティックな感情を抱くのです。芸術というのは人々に伺いを立てない、ある種専制君主的なものです。たとえばあなたがフランシス・ベーコンの絵の前にたったとき、そこから放たれるものは、有無を言わさずあなたに感染する。アートというのは見たら最後、死ぬまで頭の中が変わってしまうような強烈なものですから。だから私は観客の目から見たバランスは考えません。そうではなく、自分のエクリチュール、やりたいことを描く。もちろん押しつけがましくないようにね。芸術とはそういうものなのです。

© Shiho Aketagawa/UniFrance