東京の大きな魅力のひとつ、古今の名建築を訪ねるこの連載、今回の行き先は下町。伝説的浮世絵師の作品と、超現代的建築のコンビネーションが見事です。

葛飾北斎は引っ越しマニアの奇人だった? すみだ北斎美術館へ:東京ケンチク物語vol.4

THE SUMIDA HOKUSAI MUSEUM

江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎。ゴッホやゴーギャンなど、ヨーロッパのアーティストたちにも影響を与えた大巨匠だが、どうやらしかめっ面で鎮座する、いかにもな偉い人というわけでもなかったようで、ユニークなエピソードがいくつか残る。江戸時代に90歳まで(!)生きたとてつもない長命の彼が、人生の間に90回以上引越しをしたという逸話もそのひとつ。現在の墨田区で生まれた彼は、近所から近所へとひたすらに転居を繰り返したそう。北斎にとって深い縁のあるそんな土地に、2016年にオープンしたのが「すみだ北斎美術館」だ。

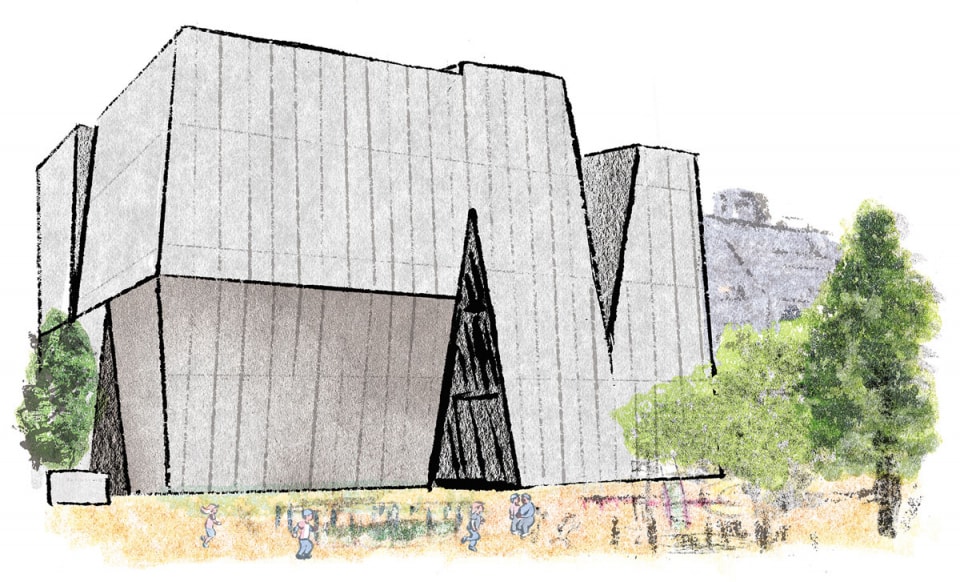

町工場や集合住宅が並ぶ風景の中に現れる、鈍い光を放つシルバーの塊。塊にはいくつもの〝割れ目(スリット)〟が入っていて、特に地上から入るスリットが人々の行き交う出入り口になっている。すっきりとした直線で構成されたとても現代的なこの建物、設計は妹島和世(1956年〜)。世界中で数々の大規模建築を手がけ、〝建築界のノーベル賞〟とも称されるプリツカー賞も受賞している、現在の日本の建築界の最前線にいる女性だ。

1階では通路が四方へ抜けて小さな4つの建物が集合しているようなこの建物、上階では空間はぐっと広くなる。展示室、書庫、事務室などの部屋の機能が上手に収まるよう、フロアによって棟同士がつながったり、離れたりしているのだ。棟同士が離れている部分が、結果的にスリットになっているというわけ。このつくりにはいくつかの理由があって、その最大のひとつが、周辺の景色との調和だ。小規模の集合住宅や町工場、小さな店などが雑多に入り混じる下町らしい景色には、それらよりはるかに大きいひと塊のボリュームよりは、周囲と似たようなボリュームの建物がいくつかあるという見え方のほうが、よりすんなりと街に溶け込む。さらに地上階にスリットがあることで、美術館が四方からアクセスできるつくりになるのも大きな利点。こうして、美術館が街にひらかれた地元の拠点になっているのだ。

いまやレジェンドとして崇められる北斎だけど、そもそも彼が頭角を現すきっかけのひとつは大衆小説の挿絵を描いたこと。庶民のヒーローにふさわしい、庶民の町の、時代に合った美術館建築だ。