コレクティブでやることは、バンドっぽかった

──ふだんはバラバラに活動している作家がひととき集まってチームとなって取り組むことも、「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」の特徴ですね。

下道: 日本館のセッションは、ぎりぎりのバランスで成立していました。通常のグループ展は、キュレーターの意図で作家がセレクトされて、各自作品を持ち寄ります。今回はそうではない。僕らはガチでそれを表現としてやってみた。それはあまりないことで、バンドっぽいと思った理由もそこにあります。お互いが干渉しあって、作品が溶けあう部分が少しずつあった。帰国展に際しては、もう一回コラボレーションしようかという案もありましたが、やめました。それよりは、何が残されて、何が残されなかったかの方に興味が向いていたので。

日本館の展示風景。中央のバルーンに人が座り、会場に流れる音楽や映像を楽しんでいた Photo: ArchiBIMIng

石倉: 再現することに重きをおいてこの形になったというより、キュレーターの服部さんが書いているように、「関係性を再構築する」なんじゃないかな。再現部も、あらゆる点で日本館と違うところはあるわけです。ただ、関係性を構築しなければ、そういった変更も判断できない。現在、アフターコロナとかウィズコロナとか言われていますが、コロナとの関係だけではなく、その前の災害と人間の関係とか、人間同士の関係とかを再構築しないと対処できないですよね。そういう時代なので、関係とか再構築ってなんだろう?という可塑性とか関係性の問いは感じてもらえると思います。

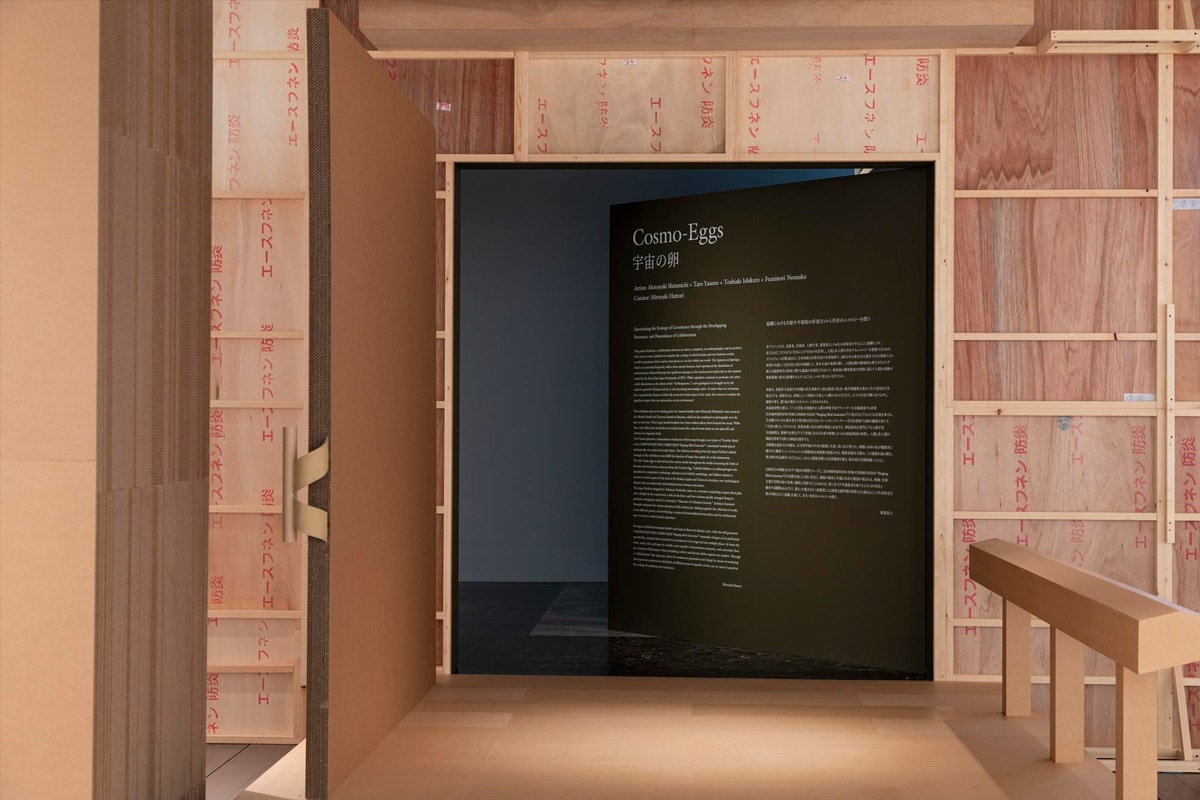

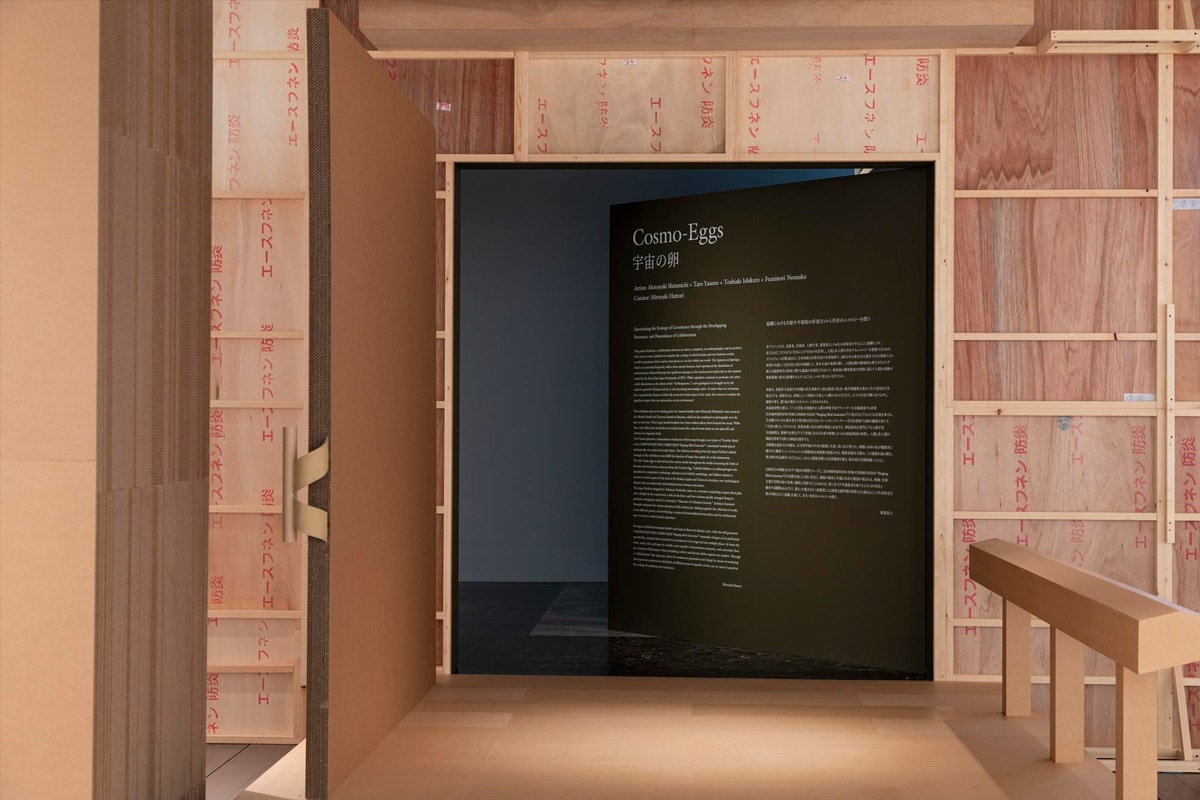

再現部の入口 Photo:ArchiBIMIng 写真提供:アーティゾン美術館

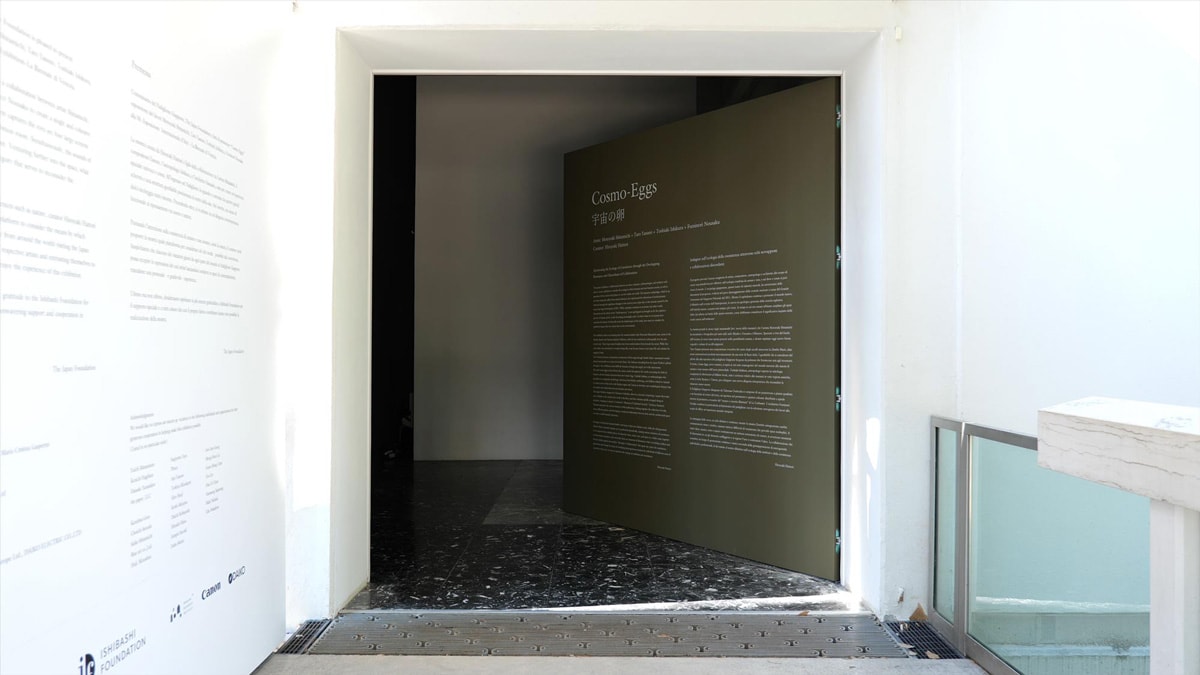

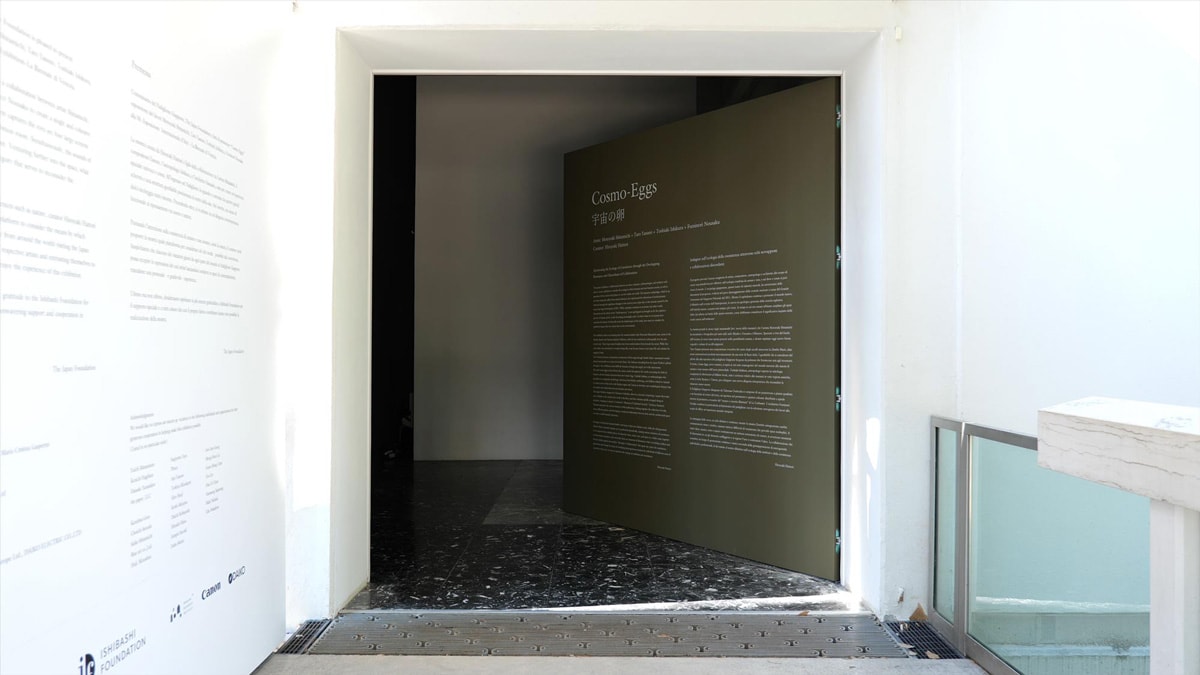

日本館の入口 Photo: ArchiBIMIng

コロナ禍のことも、いつか忘れていく。それを引き受けて表現すること

──たしかに今は世界中がコロナ禍で、日本では毎年のように記録的な自然災害が生じたり、アメリカを発端にBLMが起きたり、いろいろなことが一気に噴出している感じがあります。

石倉: どれも、今新しく出てきた問題ではなくて、ずっと潜在していたものが社会の表面にあふれてきたという印象です。「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」では、僕らもそれぞれのフィールドで深めてきたことを、「今度はこう出そう」という感じで再構築しているんだと思うんです。

下道: 今大変でも、どうせみんな忘れるみたいに言われてますよね。それで、これをどう忘れないか?をたくさん議論しているけれど、僕は、たとえ石碑に刻んでもラジオで語っても忘れると思う。でも、そのことを引き受けた上で、ある表現の形になり抽象化されたものがあれば、言葉で100年前にこういうことがありましたではない根本的なものが伝わるんじゃないかと考えています。映像作品の「津波石」は、説明としてではなく、それがどういう環境にあって、どういう歴史をもっていてとかを表現にこめていって、ぎゅっと圧縮しています。100年後も、その時のリアリティで受け止めてもらえるモニュメントがあるはずなんです。