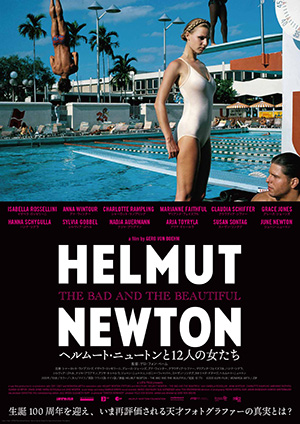

1950年代半ばから『ヴォーグ』各国版をはじめ有名ファッション誌上で、ユニークかつスキャンダラスな作品を次々と発表した写真家ヘルムート・ニュートン。「性差別的だ」との議論を巻き起こし続けた彼の作品と人生を、あえて女性たちの視点から捉え直したドキュメンタリー『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』が12月11日から劇場公開される。

今作を手掛けたのは、晩年の彼と親交があったゲロ・フォン・ベーム監督。フェミニズム、少年期におけるナチスの記憶、そして、同じく写真家の妻ジューンとの愛……。そうした巨匠の知られざる素顔が、作中には映し出されている。今回は特別に、以前からヘルムート・ニュートンの作品によく触れてきたという、映像作家でアーティストのUMMMI.さんに、監督へのインタビューをしていただいた。

UMMMI.によるゲロ・フォン・ベーム監督インタビュー『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』

──今作は、これまで目にする機会が少なかったヘルムート・ニュートンのパーソナルな側面に迫っていて、とても興味深く拝見しました。まずは、ヘルムートと監督の関係を教えてください。

ヘルムートとは1997年頃、パリで共通の知人が開いた夜会で、偶然知り合ったのです。私たちは好奇心とユーモアのセンスに共通点を発見し、その晩のうちに、翌週のランチの約束をしました。それから、彼が同じく写真家の妻ジューンと住んでいたモンテカルロと、冬を過ごしていたロサンゼルスを訪ね、彼らもまた私が住むベルリンへ頻繁に来てくれました。そのときは長い散歩をしたり、ヘルムートはベルリン生まれですから、彼の子ども時代の足跡を辿ったり(*ナチス政権下の1938年、ユダヤ人のヘルムートは国外へ逃れる。以降ドイツで暮らすことはなかった)。そもそも仕事とは何の関係もなく、素晴らしい友情が芽生えたわけです。

──その後2002年に、監督はヘルムートのドキュメンタリー番組を撮ったのですよね。

あるとき「あなたのドキュメンタリーを作ってもいい?」と尋ねました。すると、彼は「いやだ」って(笑)。「もう80歳になるんだし、新しくドキュメンタリーを作ろう」と言って、どうにか説得することができましたが、続けてジューンにも交渉しなければなりませんでした。彼女はヘルムートの姿を撮った素材を幅広く持っていましたから。3年ほどかけて2人を口説き、最初のドキュメンタリーを作りました。いずれにせよ、私たちが育んだ友情は本物です。期間は短かったかもしれませんが(*2004年、ヘルムートはロサンゼルスで自動車事故により急逝)。

──監督は主にテレビ業界で活躍されてきたと思うのですが、今回はどうしてヘルムートのドキュメンタリーを、映画として作ったのですか?

2020年10月31日に、ヘルムートは生きていれば100歳になっているはずでした。生誕100周年というタイミングが、この偉大な写真家の人生と作品を振り返る絶好の機会だと思ったのです。最初のドキュメンタリーのために撮り溜めた中に、まだたくさんの素晴らしい素材が残っていましたしね。

でも理由はそれだけではありません。あるときから、彼の写真がとても映画的だと感じるようになったのです。たとえば「Big Nudes」と題されたシリーズの、アマゾネスのような女性たちの写真を観れば、映画館の大きなスクリーンに映えるとわかるはず。それに、彼の作品はいつもある映画のオープニング、あるいはエンディングを映し出しているかのようで、間にあるストーリーを観る者に想像させるのです。

──ヘルムートを捉えた映像に加え、今作には彼を知る女性たちのインタビューが多数登場します。

実は、これまでに女性がヘルムートのことを語った資料はとても少ないのです。彼の作品をテーマに本を書いた学芸員、ギャラリスト、芸術家も男性がほとんど。なぜ女性がいないのか?ヘルムートが被写体として好んでもいたのに。そこで私は12人の素晴らしい女性たちに、彼について話してもらうことにしたのです。

──そのうちの1人として、批評家のスーザン・ソンタグも登場しています。12人のインタビューのうち多くは監督が撮り下ろしたものだと思いますが、ソンタグの場合は昔の映像でしたね。

1979年にアメリカで放映されたテレビ番組からの抜粋です。私は彼女の生前にドキュメンタリー番組を作ったことがありますが、そのときはヘルムートについて触れませんでしたから。今作に引用した番組の放映当時は、アメリカでフェミニズムが台頭してきた頃で、ソンタグはその中心的な存在でした。なので、彼女が言っていることは当時のフェミニストの典型的な意見です。

──ソンタグがヘルムートに投げかけた「あなたの写真は女性蔑視もいいとこよ。女性として不快だわ」という言葉に、監督は賛同しますか?それとも違う見方をしていますか?

私は同意しません。なぜなら、ヘルムートはまったくミソジニスト(*女性や女性らしさを嫌悪する人物)ではありませんでした。彼は多くの作品を通して、女性がどれだけ強いかを見せたかったのです。もちろんソンタグの言うことにも一理あると思います。彼の作品は男性の妄想を掻き立てますから。でも、それは芸術なのです。今でもフェミニストの中には「彼の作品はしまい込んでおくべきだ。見せてはいけない」と言う人たちがいますが、それはこじつけだと思います。どんな作品も隠されるべきではありません。とはいえ私のドキュメンタリーは、ヘルムートの仕事、考え方、作品を見せるだけ。ソンタグに賛同するかどうかは観客次第です。

──その後、黒人のグレイス・ジョーンズがモデルとなり、足首に鎖を巻いた状態で撮影された『スターン』誌の表紙写真が登場します。発表されるや波紋を呼んだ作品ですが、グレイスは「私自身は不快に思わなかった」と言っていました。でも人はときとして、自分の身に起きていることを理解できないのではないか?とも思うのです。

それはヘルムートがユダヤ人でありながら、レニ・リーフェンシュタール(*写真家、映画監督。ナチスのプロパガンダ映画を多く手掛けたことで、戦後は長らく非難、黙殺され続けた)と後に親交を結んだことにも似ている気がします。ヘルムートがナチスとリーフェンシュタールのことをどう思っていたかについて、監督の視点から教えてほしいです。

ヒトラーが政権を取ったのは、ヘルムートが13歳のとき。そんな年頃で突如ナチスを象徴するものに囲まれたら、視覚的な影響を強く受けるのは当然でしょう。しかも写真に興味を持っていたなら、なおさらです。彼は今作で初めて、そのことを率直に語りました。ですからリーフェンシュタールの美学にも、非常に影響を受けていたと思います。照明はもちろん、アーリア人をモデルにしたこと……、ご存知のようにブロンドの女性たちで、特定のポーズを取り、たくましいアマゾネスのようでした。

ヘルムートは後年、リーフェンシュタールと親しくしていました。手を取り合っている写真も残っているほどです。この親交はかなり矛盾していますね。ヘルムートはリーフェンシュタールのことを、ヒトラーのお抱え映画監督だったことをふまえ、「血まみれの天才」と呼んでいました。彼はある意味で彼女を憎んでいましたが、一方で芸術家としての美学を賞賛してもいたのです。

──リーフェンシュタールとは文通までしていたそうですが、この関係はヘルムートなりの皮肉なのでしょうか?それとも彼女の人となりを純粋に好きだったのか……、どう思いますか?

もちろん皮肉もあるでしょう。ヘルムートは、リーフェンシュタールが男性を撮影したように女性を撮っています。そういった彼の作品におけるナチス風の皮肉は、少年時代の陰惨な記憶を押しのけるための一つの手段だったのだと、私は確信しています。当時の彼は日々、昼は逃げ回り、夜は地下室に隠れていなければならなかった。家族全員が苦しんでいましたし、父親は長い間、強制収容所にいました。ヘルムートはナチスのすべてを嫌っていましたが、その要素を作品に利用していたわけです。

──今作の前半はフェミニズム、ナチスとの関係と、政治的な視点が目立ちます。でも後半ではガラッと変わり、ヘルムートのパーソナルな部分が色濃く語られていました。特に印象的だったのは、2000年にケルンで行われた、ヘルムートとジューンによる「Us and Them」展の場面です。この展覧会を大きく取り上げようと思ったきっかけは何ですか?

ヘルムートの作品にとって最も重要な人物は、60年近くも彼と一緒にいたジューンです。私が「Us and Them」展に注目したのは、2人の関係について、これ以上に伝わるものはないと思ったから。この素晴らしい展覧会で彼らは、お互いを非常に私的なシチュエーションで、ときにはヌードを撮影し合っていました。そこには常に優しさが感じられ、相手を大切に思っていることが見て取れます。ヘルムートの友人だったカール・ラガーフェルドは「あまりにも私的すぎる。発表はやめておけ」と言ったそうです。でも結局ヘルムートはそれを聞かず、後悔もしませんでした。ヘルムートとジューンには「いつか終わりが来る」という気持ちがあり、自分たちの関係について何かを世間に伝えていかなければならないと思っていたに違いありません。

──カール・ラガーフェルドがヘルムートに伝えた「本当に後悔しないか?」という言葉は、作中でも触れられていました。監督も実際に「Us and Them」展を観たと思うのですが、どのような感想を持ちましたか?

全然、私的だとは思いませんでした。このようなかたちで、お互いの作品を見せてくれたことに感謝しています。この展覧会の一部では、2人がそれぞれ同じ著名人を撮ったポートレイト作品を並べていました。ジューンは写真家としては「アリス・スプリングス」と名乗っていますが、ときに彼女の写真がヘルムートに優っていたことも。彼女自身もそれをわかっていて、「ね、この写真はヘルムートのよりもずっといいのよ」なんて言ってきて、私も同意しましたね。なぜならジューンの方が、より慎重にポートレイトを撮っていたからです。ヘルムートは被写体として「権力者」に興味を持っていましたが、ジューンはそれとは違うアプローチをしていました。

──ジューンが、女性としてでも、写真家としてでも、ヘルムートに嫉妬することはあったと思いますか?

夫が1日中、若く美しい女性と行動を共にし、自分は1人ぼっちで過ごしていたら、嫉妬する瞬間はもちろんあったでしょうね。でもきっと、それはごく短いものだったでしょう。ヘルムートは現場で知り合うモデルのいずれかに触れたこともなければ、不倫に発展したこともありません。彼が言うには、「商売は商売、シュナップスはシュナップス」。シュナップスはドイツでポピュラーな、仕事の後に飲むお酒のこと。つまり仕事とプライベートを混同したことはなく、ジューンもそれをわかっていました。

逆に写真家としては、嫉妬していたとは思えません。私はジューンの腕前を知っていますから。彼女は何年もかけて独自の表現領域を確立していますし、実際、ヘルムートにとってかけがえのない存在でした。それはミューズとしてだけでなく、妻としてだけでなく、母としてだけでなく……、すべての芸術家にとって重要な「構造」を与えてくれたからです。ジューンはヘルムートの本や展覧会のキュレーションもしていて、彼の人生における自分の役割をとても意識していました。強い女性で、ヘルムートを愛していたのです。

──12人の女性たちの中でジューンを除くと、『マリア・ブラウンの結婚』などライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督の映画で知られる、女優ハンナ・シグラが特殊な立ち位置ですよね。ほかの方たちは仕事仲間としてなのですが、彼女だけは友人として登場しているなと思って。

ハンナとは何年も前からの知り合いで、何度か一緒に番組を作ったこともあります。彼女は私生活でもカメラの前でも、いつだってクール。ヘルムートとの関係について今回、率直に話してくれたのは本当にありがたいことでした。ハンナは、ジューンが自分をヘルムートのガールフレンドとして受け入れてくれたと話していましたよね。つまり詳細はわかりませんが、ある時期は三角関係になっていたわけです。

ヘルムートはハンナの中に「ドイツ人的な何か」を感じていたと思います。彼女は貧しい労働者階級の出身です。だから、とてもクールだけど、今作に登場するほかの女性たちとはどこか違う。それが、ヘルムートが彼女を愛した理由です。

──つまりハンナとヘルムートは一時期、恋人同士だったと。作中でハンナが「私の庶民的な雰囲気を気に入ったみたい」と言っていたのは覚えているのですが、仕事仲間や友人として、という意味だと思っていました……!

いやいや、それ以上です。彼女が言っていることからして、恋愛関係だったのだとわかります。頻繁に会っていたのは明らかです。

──最後に。監督が一番好きなヘルムート・ニュートンの写真はどれですか?

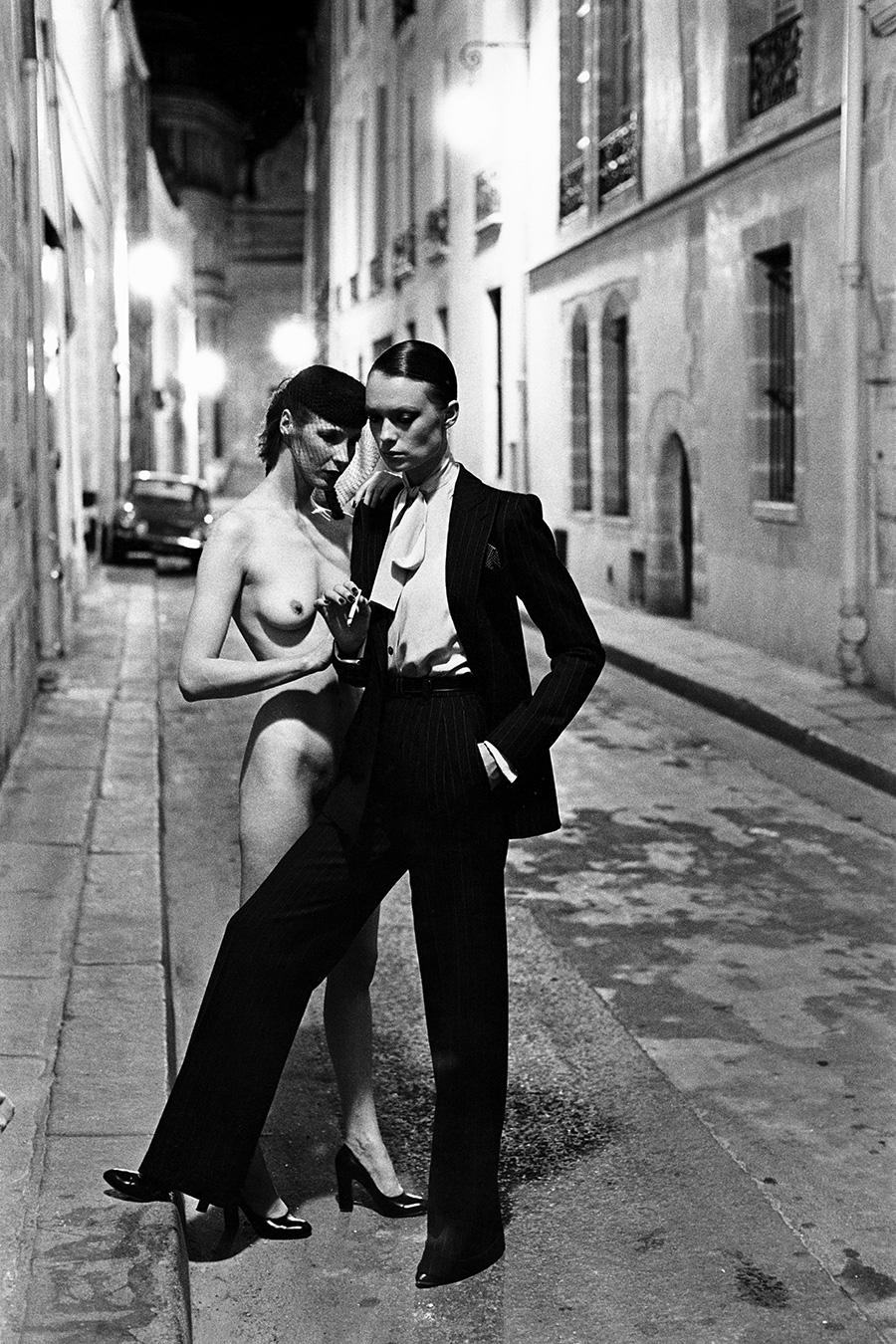

Oh……(笑)。たくさんの写真を挙げることができますが、もし一つに絞るなら……、ドイツ語で「Sie Kommen」、つまり「彼らが来る」というタイトルがついていて、2枚の、ほぼ正方形の巨大な写真で構成された有名な作品です。片方の写真では、オートクチュールを身に纏ったモデルたちがカメラの方に向かってきています。もう片方では、まったく同じポーズの彼女たちがヌードになっています。まるで魔法使いが服を取り去ってしまったかのように。

ヘルムートがこの2部作の写真で伝えたかったメッセージは「たとえオートクチュールがなくても、女性は強い」ということ。だからきっと、私はこの作品が大好きなのです。それに、芸術的でもありますよね。モデルたちは一度服を着て撮影し、次はヌードになって、再び同じポーズを続けなければならず、簡単なことではないのに美しく演じきっています。撮影チームが見事に連携していたことが窺えますね。

──今挙げてくださった「Sie Kommen」における「二面性」は、ヘルムートが物議を醸しながらも、女性の強さを捉えようとした姿勢を象徴するかのようです。そのことは、そんな彼の生きざまを伝えてくれる、今回のドキュメンタリーにも通じていると思いました。

ありがとう!とてもうれしい言葉です。

『ヘルムート・ニュートンと12人の女たち』

監督: ゲロ・フォン・ベーム

出演: シャーロット・ランプリング、イザベラ・ロッセリーニ、グレイス・ジョーンズ、アナ・ウィンター、クラウディア・シファー、マリアンヌ・フェイスフル、ハンナ・シグラ、シルヴィア・ゴベル、ナジャ・アウアマン、アリヤ・トゥールラ、ジューン・ニュートン、シガニー・ウィーバー、スーザン・ソンタグ、カトリーヌ・ドヌーヴ、ヘルムート・ニュートン ほか

配給: 彩プロ

2020年/93分/カラー/1.78:1/ドイツ/英語・フランス語・ドイツ語

12月11日(金)よりBunkamuraル・シネマ、新宿ピカデリーほか全国順次公開

helmutnewton.ayapro.ne.jp/

Top photo: Rue Aubriot, Paris, 1975 (c) Foto Helmut Newton, Helmut Newton Estate Courtesy Helmut Newton Foundation

🗣️

Gero von Boehm

1954年、ドイツ・ハノーファー生まれ。ハイデルベルク大学で法律、社会科学とアート史を学ぶ。1975年にドイツの週刊紙『DIE ZEIT』でのラジオホストとジャーナリストの職に就く。1978年に、妻クリスティアーヌと彼自身の製作会社「Interscience Films」を設立。主にドイツのTV放送局ARDとZDF、独仏共同出資のTV放送局ARTEで放送するドキュメンタリーの製作・監督をする。これまでに製作したドキュメンタリーは100本を超える。劇場公開作は『Hamlet in Hollywood – Die Welten des Maximilian Schell』(2000)、『Portrait of Bettina Rheims』(2004)、『Exodus? – Eine Geschichte der Juden in Europa』(2018)に次いで、今作が4本目となる。

Interview: UMMMI. Text & Translation: Milli Kawaguchi