厄介な20世紀の女たちへラブソングを贈るキセキの男

映画『20センチュリー・ウーマン』監督マイク・ミルズにインタビュー【後編】

自身の母をテーマにした自伝的映画『20センチュリー・ウーマン』。マイク・ミルズはどんな思いで本作品を撮ったのか。放送作家の町山広美さんがインタビュー。自身に影響を与えた20世紀の女性たち、ママのことお姉さんたちのこと、ミランダ・ジュライのこと。

【前編】はこちらから

トーキング・ヘッズを教えてくれた姉

ヤらせてくれない女の子の話

町山 20世紀の女性たちとして、55歳のドロシア、24歳のアビー、17歳のジュリーが出てきますが、ドロシアは15歳の息子ジェイミーの成長をアビーとジュリーに「見守ってほしい、協力して」と奇妙な依頼をします。そのアイデアはどこから?

ミルズ 脚本を書くとき、さまざまな女性たちの話を聞いて、母親との間に問題を抱える女性たちの話もたくさん聞きました。母と娘の関係ってすごく微妙で、ジュリーもアビーも母親との関係はうまくいってない。そこで、ジェイミーのサロゲートマザー(代理母)のような存在になることで、ある意味彼女たちは救われるんじゃないかと思ったんです。

町山 母と娘の関係はひどく難しくて女性自身ですら見つめたくない問題なのに、男性である監督が、ましてや救いを提案するなんて。

ミルズ 逆に男だから入り込めるんだと思う。ストレンジャーだから。

町山 でも日本の男は、そういったことに目をつぶりたがるし、耳を閉じてしまいます。

ミルズ ぼくは女性の話を聞くのが得意だからね。どうしたら聞けるのか、男性用のフィニッシングスクールでも開く? マイク・ミルズ・アカデミー。富士山のふもとで(笑)。

町山 ぜひ日本の男に授業を(笑)。監督は、女性にとってのオーガズム以外のセックスの喜びについても、ジュリーに見事に言わせてましたよね。「オーガズムは感じないけど、そのときの男のカッコ悪さが愛おしいのよ」。まさに真理だと思うけれど、ブツの大小を自慢するような男にはまずわからない。男が知らないはずの女の真実を書けてしまうなんて、私は「これはキセキだ!」と感嘆しました。「ミルズ監督はキセキの男だ!」と(笑)。

ミルズ ぼくは子どもの頃、父は家にほとんどいなかったので、強い母と強い2人の姉に囲まれて育った。だから昔から女性たちの話はよく聞いてたんです。肩身の狭い思いをしながら(笑)。でも、姉たちはよく言ってました。「お前はベイビー・ジーザスよ。家族で唯一の男だから大事にされてるのよ」って。

町山 アビーは2人のお姉さんをミックスさせたキャラクターですか?

ミルズ メグとケイティという姉がいるんだけど、アビーは、メグがベースです。メグはニューヨークへ行って70年代後半のカルチャーにどっぷり浸っていた女性。写真やアートに出会い、デヴィッド・ボウイやトーキング・ヘッズといったニューウェイヴを聴き、〈CBGB〉(注:ニューヨークの伝説的なライヴハウス)に出入りして。アビーのようにアーティストを目指していたけれど、子宮頸がんを患い、夢の半ばでサンタバーバラへ帰ってきた。だから、映画を作るときは、彼女の話はたくさん聞きました。アビーを演じたグレタ・ガーウィグもメグと直で話をしたんです。2人だけでね。そのときに、アーティストを目指し挫折した話や、セックスに関する話もいろいろと出てきたとグレタが教えてくれて。メグは、「ニューヨークへ行った自立した女」だったから(笑)、そういったことを正直に弟に話す人ではない。グレタがいい媒介になってくれたんです。

町山 ジェイミーがトーキング・ヘッズのTシャツを着てケンカをふっかけられるシーンがありましたけれど、トーキング・ヘッズを教えてくれたのもメグさんだったんですか?

ミルズ 最初に教えてくれたのは、ケイティだったと思う。当時彼女はバークリーに住んでいて、トーキング・ヘッズのライヴを観たといって、「すごく良かったから聴いたほうがいい」と薦めてくれて。で、その直後だったかな、ニューヨークにいるメグが『サイコキラー’77(Talking Heads: 77)』のTシャツを送ってくれた。当時ぼくは13歳の中学生。Tシャツを着て学校へ行ったら、学校でいちばんクールな女の子がすれ違いざまに、「あら、私もトーキング・ヘッズが好きよ。『テイク・ミー・トウ・ザ・リバー』っていい曲よね」って言ってそのまま去ってった。ぼくは、「はあ〜、マジか」ってタメ息(笑)。思えば、あれがぼくの性の目覚めだったかも。

町山 あら(笑)。性の目覚めの話が出たのでついでに聞いちゃいますけれど、ジュリーはジェイミーにとって「ヤりたいのにヤらせてくれない女の子」。監督の最初の映画『サムサッカー』(05)にも、主人公にヤらせてくれない女の子が出てきます。それはやっぱりご自身の体験からの話ですか(笑)。

ミルズ イエス(笑)。『サムサッカー』は原作があるので、正確には、あれはぼくの体験ではないんだけど。ただぼくの場合、最終的にはノー。体験はさせてもらえたから。

町山 ぼくはちゃんとヤれたぞと(笑)。

ミルズ ジェイミーはぼくのようで、ぼくではないですから(笑)。ジュリーは、何人かの同級生がベースになってるんです。彼女たちはドラッグをやったり年上の男の子たちとセックスをしたり。そして夜になるとぼくの部屋の窓辺にやってきて話をする。ぼくは聞き上手だから、彼女たちにとってはいいリスナーだったんです。だけどそれはやっぱり拷問。そこはジェイミーと一緒なんだよね。

町山 でも、その拷問のおかげでいい脚本が書けましたよね(笑)。

ミルズ あはははは。だといいけど(笑)。

パンクもヒッピーも

フェミニンだった70年代後半

町山 パンクとなると、それこそ男目線で、ブラック・フラッグのような、マッチョで攻撃的な部分ばかりがとりあげられがちですよね、映画でも。でもこの映画では、ザ・レインコーツやスージー・アンド・ザ・バンシーズがかかります。女性のパンクを多く使っているのが面白いし、ワクワクしました。

ミルズ そういうほうがぼくは好きだったんです。スーサイドとかもね。スーサイドは男だけどゲイだし、ジャームスのダービー・クラッシュもゲイだったというし、トーキング・ヘッズもフェミニンだった。だからなんていうか、デヴィッド・ボウイよりのパンクなんだよね。マッチョではないパンクが好き。ロスにみんなでライヴを観に行くシーンがあるけれど、そこでインサートするスチル写真は〈The Masque〉というライヴハウスにあった写真を使っているんですが、そこに出ていたパンクバンドは、どちらかというと、トランスジェンダーな、アーティスティックなパンクバンドが多かった。80年代以降はハードコアなマッチョなパンクが主流となってしまい、そういったバンドは影を潜めてしまう。そこは意識して映画にも描きました。

町山 パンクのすごく大事な部分ですね。そして、スージーはセックス・ピストルズのおっかけ出身だし、ファンであることとステージに出ることの距離が近くなりだした時でもあるかも。

ミルズ 確かに。ステージの上か下かは、男女関係なく距離のあるものだったけれど、パンクは、その距離を縮めた存在でもありました。だから、女の人も入りやすかったかもしれない。ただ、レインコーツもスージーも、プロデュースをされているという感じは強かった。そういう面では、まだまだ女性にはデメリットのある時代だったかもしれない。

町山 マッチョの話でいうと、同居人にヒッピーのウィリアムというキャラクターを置いたのが興味深くて。男らしい身体でヒゲをたくわえてDIYが得意なマッチョな男性なのに、恋愛体質で、ある部分はすごくフェミニン。女性の欲望をキャッチする超能力を持っているようにも見えたんですが(笑)。

ミルズ ああいう男ってね、70年代のサンタバーバラにはゴロゴロいたんですよ(笑)。実際の知り合いでもウィリアムに近い人がいて。メカニックらしいんだけど、実際はなにをしてるのかよくわからない、でも必ずいい女が横にいる。女には困らない(笑)。本来、男性がたくさん出てくる映画なら、きれいな女性がひとりいて、みんなでその女性を狙うような話になると思うけど、この映画の場合はその逆。女の人がいっぱいいる中にウィリアムがいる。彼は、夢を失いパワフルな男性性は失っているんだけど、セクシーさだけは失わずに生きている。それを武器に生きている。普通だと逆ですよね。セクシーさだけで生きる女性の逆。ただ、ウィリアムはずっとそうやって女性の注目を惹き付けて生きているんだけど、本当の意味での愛にはなかなかめぐり逢えない、そういう男なんです。

町山 普通の男性監督だと、男という存在の悲哀を描くためだとしても、モテぶりがうらやましくて最後にちょっと酷い目にあわせたくなると思うんです。ミルズ監督はそうではないですね。やさしいです(笑)。

ミルズ そこがぼくの問題なんだよね。女性男性みんなに対して寛容すぎる。ある意味、やさしすぎるのはぼくの欠点かも(笑)。

ミランダ・ジュライは

いい映画だと褒めてくれた

町山 1月にトランプ政権がスタートして、彼は「ホワイトハウスでは女性らしい服装をしろ」と前時代的なことまで言い出し、反トランプのウィメンズ・マーチも起こりました。

ミルズ 撮影しているときは、ヒラリーが勝つと誰もが思ってた。でも、公開直前にトランプが勝ち、映画は期せずしてトランプへのカウンターとなったんです。カーターの演説をトランプへの警鐘と捉える人が多かったから。でもこれを書き始めたのは2012年。ぼくは女性の同胞としてこの映画を作ったつもりでした。思えば、カーターは思慮深い大統領。トランプはその真逆。その2人がいま、向き合っている。そんな感じがしますね。

町山 ウィメンズ・マーチのときに、監督のパートナーである作家のミランダ・ジュライさんがインスタに、女性器を描いたプラカードの写真をアップしてましたね。

ミルズ あの絵は5歳の息子も気に入って。家であれを持って歩き回ってた(笑)。

町山 ミランダさんは今回の映画についてなんとおっしゃっていますか?

ミルズ 長い間作っていたので、「もう観るのはイヤだ」と言ってますけど(笑)。でも、最初のラフ編集のとき、ちょっと迷ったことがあって、観てもらった。すると、「ビギナーズ」よりも全然いいと褒めてくれたんです。彼女は女性のことが大好きで、「男の映画は観たくない」とよく言ってる。だから、気に入ってくれたことがすごくうれしかったし、その言葉にも勇気づけられましたね。

町山 「ビギナーズ」で描かれたお母さんは、見た目も振る舞いもミランダさんっぽくて。

ミルズ 観た人はみんなそう言うんですよ、「あれはミランダ?」って。でも見た目がああなったのは偶然の一致。ミランダを意識したわけじゃない。母とミランダは、見た目も性格も全然違う女性。でも、結婚してからたまに思うことはあります。あれ? ミランダってもしかしてママに似てる? って(笑)。

もっと描きたいストーリーはあった

連続ドラマ化もあり得る?!

町山 映画では「ART FAG」とディスられるトーキング・ヘッズですが、彼らには「家のことばっかり歌ってる」という悪口もありますよね。そんなトーキング・ヘッズを好きな監督が、ずっと「家」の映画を撮ってるのが面白いなと思ってまして(笑)。『サムサッカー』も「ビギナーズ」も家族の話、ドキュメンタリーの『マイク・ミルズのうつの話』(07)もある意味そうだったと思います。

ミルズ トーキング・ヘッズのデヴィッド・バーンもアートスクール卒ですから、コンセプチュアルアートに興味のある人なんですが、彼の目線は、宇宙人が地球を俯瞰して観ているという目線なんです。それがぼくはすごく好きで、「ビギナーズ」もこの映画でもそういう視点を使っているんです。「19○○年、世界はこう見えていた」。言うなれば、「デヴィッド・バーン手法」です。たとえば、アビーがいろんなオブジェクトを撮影しますが、あの写真を集めると、トーキング・ヘッズのアルバムカバーにもなり得ますから(笑)。

町山 地球人をアダプトした宇宙人が情報を採取しているようにも見えますね(笑)。

ミルズ かもね(笑)。でも、それはいろんな人がやってるんです。珍しいことじゃない。アウトサイダー的な目線で再考察する手法はアバンギャルドなアートやパンク、小説でもよく用いられる手法ではあるんです。

町山 では、今後は「家」から出て行く話を撮ることも?

ミルズ 一応、今回はビーチには出てるんだけど(笑)。でも、文化と人の関係を、人間がつくりだした本とか音楽とかカルチャーにフォーカスした映画を作ることが、ぼくはすごく好きだし面白いなと思ってるんです。そこからフィードバックされるなにかに興味があるからね。しかし、父、母、と描いたので、今度は飼ってた犬を主人公にしようかな。……というのは冗談だけど(笑)。

町山 この映画を作り終えて、20世紀の女性たちへの疑問はまだありますか?

ミルズ まだまだいっぱいある。特に、亡くなった母にはいろいろ聞きたいから、常に心の中では会話をしています。「アマルコルド」じゃないけれど、描きたかった話はもっとあった。テレビドラマにすればよかったかなと思うくらい。連続ドラマだと時間があるから、アビーの物語、ジュリーの物語、ドロシアの物語、いろいろできる。マルチディメンションな物語が作れるなって。母は、70年代当時、銃の規制をもとめて、スーパーで署名運動をしていたような人なんです。そんな逸話も入れたかったけど、映画では時間がなくて描けなかった。ジュリーの話にしてもまだまだ入れたいエピソードはあったんです。

町山 じゃあ、「人気家族パートリッジ」(70〜74)みたいなテレビシリーズを(笑)。 ミルズ というか、「マッシュ」(72〜83)みたいなやつね。やりたくはないけどね(笑)。

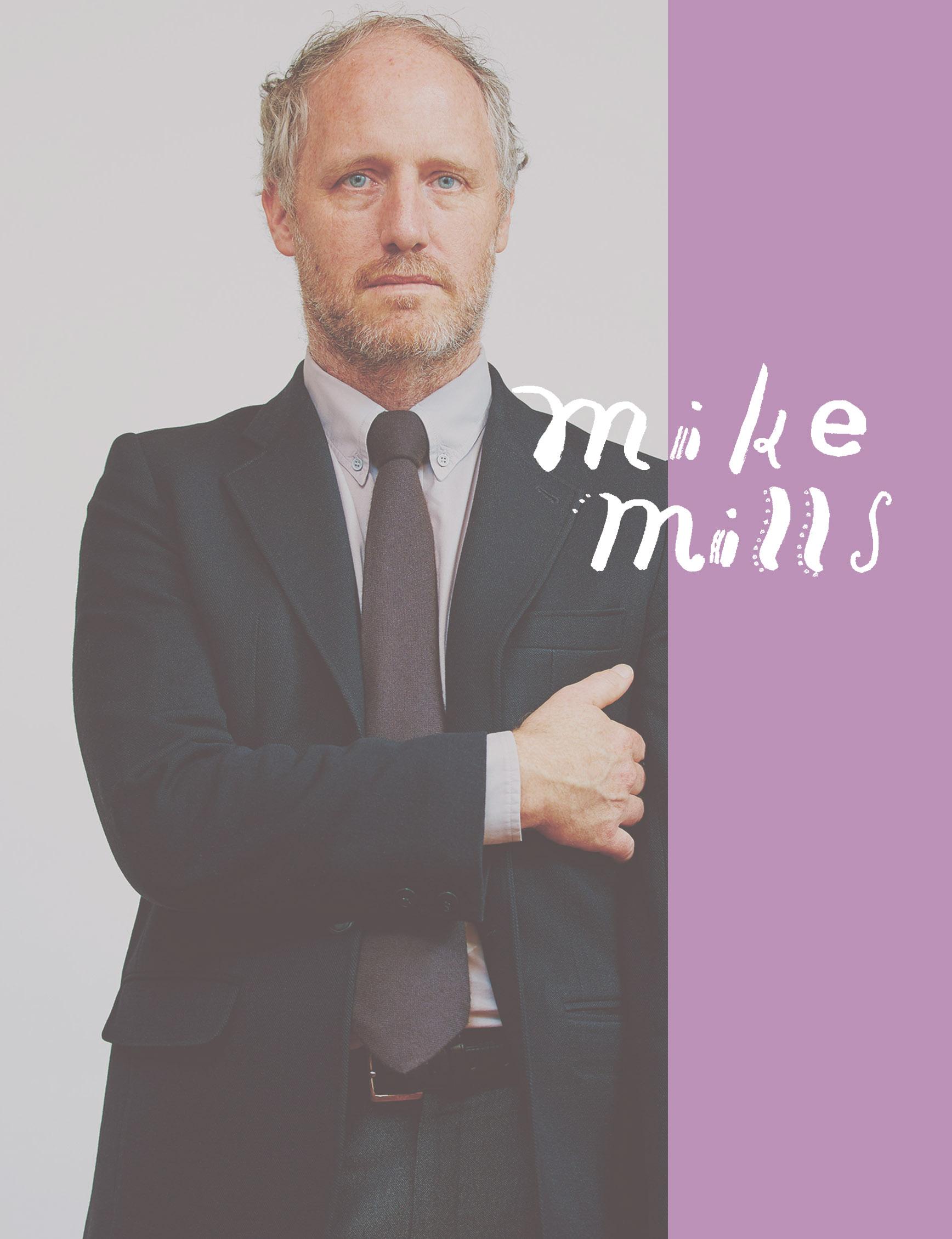

監督・脚本:マイク・ミルズ

6/3(土)丸の内ピカデリー/新宿ピカデリーほか 全国公開

1979年、CA州サンタバーバラ。シングルマザーのドロシア(アネット・ベニング)が、15歳の息子ジェイミー(ルーカス・ジェイド・ズマン)について、間借り人のアビー(グレタ・ガーウィグ)、ジェイミーの幼なじみジュリー(エル・ファニング)に相談したことから物語がはじまる。

提供:バップ、ロングライド/配給:ロングライド

©︎ 2016 MODERN PEOPLE, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

マイク・ミルズ≫1966年CA州バークレー生まれ。映画の舞台でもあるサンタバーバラで2人の姉とともに育つ。グラフィックデザイン、CM・MVの監督など幅広く活動したのち、2005年『サムサッカー』で初めて長編映画を監督。2010年には自らの父をモデルにした映画『人生はビギナーズ』を制作。本作が3作目の長編劇映画となる。