海沿いの寂れたホテルのオーナーの娘マリは、ミステリアスな翻訳家の男と出会い、導かれるように彼と逢瀬を重ねる。芥川賞作家・小川洋子さんの原作小説を、『タイムレス・メロディ』『青い車』の奥原浩志監督が映画化した台湾・日本合作映画『ホテルアイリス』。国際的に活躍する俳優の永瀬正敏さんがロシア文学の翻訳家、彼に惹かれる若い女性を、台湾の新星・陸夏(ルシア)が演じ、『郊遊 ピクニック』のリー・カンション、マー・ジーシャンなど、台湾の俳優が脇を固めている。原作者の小川さんと永瀬さんが、本作品の魅力について語ってくれた。

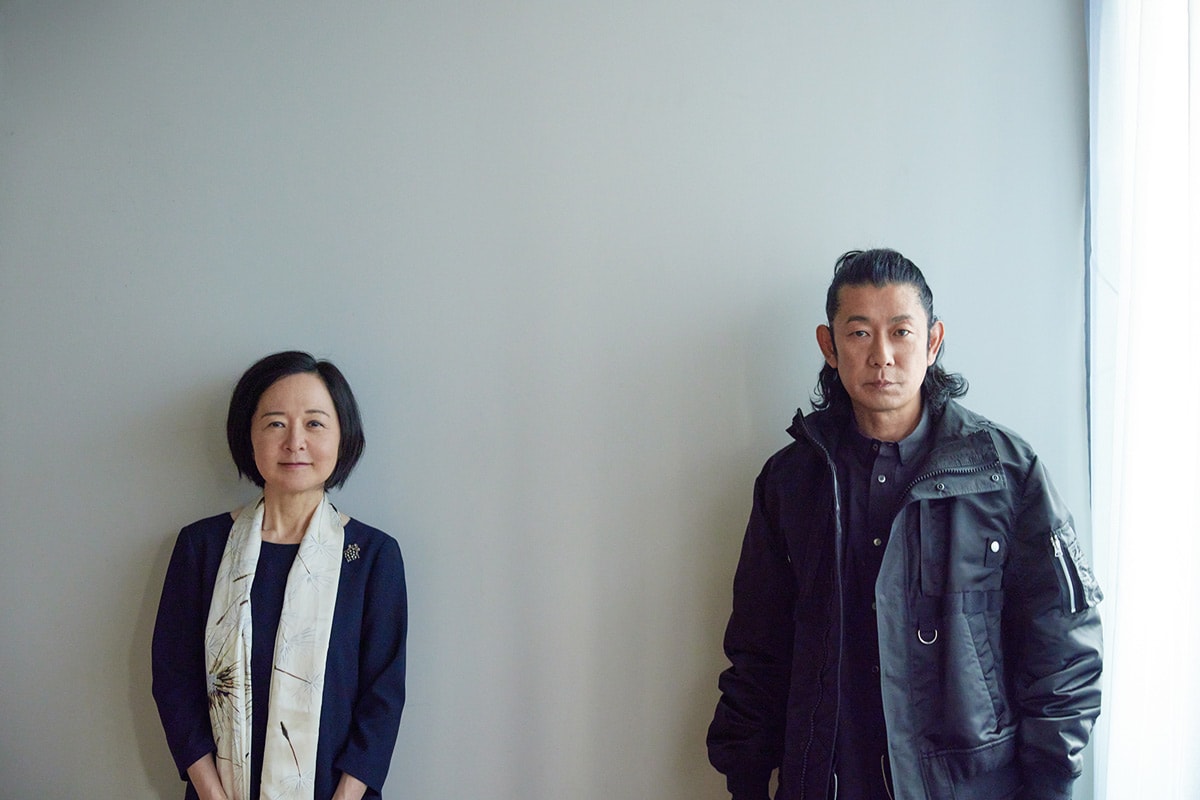

小川洋子、永瀬正敏が語る、タイムレスで無国籍な『ホテルアイリス』の世界観の魅力。

――奥原監督が小川さんに最初の脚本を見せた段階で、「これでは作品を渡せない」とお返事をしたそうですね。その指摘によって、監督は改めて原作と向き合うことができ、脚本が完成したということなのですが、どういった部分が違うなと思われたのかお伺いできますか?

小川:それほどキツイ否定ではなかったと思いますが、私としては翻訳家の男をもっと惨めな感じにしてほしかったんですね。生と死の世界の中間地帯みたいなところに迷い込んで、こちら側には帰って来ることができない人だとわかっているので、そういう面をもうちょっと伝わるようなものにしてほしいという希望をお伝えしました。

――翻訳家の男は、原作では老人として描写されていましたもんね。

小川: 書いているときには確かに老人をイメージしていたので、永瀬さんはちょっとお若すぎるんじゃないかと思っていたのですが、映画の中の永瀬さんは全然違和感がなくて、そこに何の齟齬もないという感じでした。

永瀬: 原作を読ませていただいて、翻訳家の男は僕よりちょっと先輩で、マリも17歳の設定で。最初にお話をもらったときには「自分でいいのかな?」とは思ったんです。もし特殊メイクをして年嵩を上げるというなら、それは映画のためにはあまり良くないのではないかと。ただ今の世の中、実年齢が17歳の方にマリ役をやってもらうというのはなかなか実現しづらい状況もあって、マリの年齢を上げて、その代わり翻訳家は年齢を下げて、二人の年齢差を縮めた時の化学変化も見てみたいという話をプロデューサーから聞き、であれば、というところで引き受けたんです。

――実際ご自身の言葉から生まれた映像をご覧になって、どのように感じられました?

小川: 言葉で書くのと生身の人間がやるのは全く違うことなので、そこがどうなっているのかを観るのは正直恐ろしかったですが、マリと翻訳家の秘密の行為の場面がとても美しかったですね。何より、時代と場所を超越したような無国籍な舞台の設定が見事だなと。いつの時代なのか、どこにあるのか、本当の話なのかというところは、小説を書いているときにも意識していたことなので、まさかそういう場所が台湾にあったとは(笑)。しかも今チラッとお聞きしたら、ホテルアイリスの建物も元々民宿だったみたいで、現実のホテルアイリスが存在していたという感じですよね。

永瀬: スマホも出てきませんし、そういう時代を感じさせないための監督の意向があったんでしょうね。台詞も日本語と中国語が混ざり合って出てきますし。

小川: 私も思いました。日本語と中国語で喋るってこの人たちはどういう世界に生きているのかって(笑)。

永瀬: 現場は日本語と中国語が行き交っていて、スタッフはほぼ台湾の方。それは撮影する状況によってはよくあることですが、作品としてはどっちかの言語に寄せることが多いですもんね。そういう意味でどこの国のどこの話なのかちょっとわからない感じなのかもしれません。原作の素晴らしいところでもあるのですが、ある意味夢なのか、現実なのか、誰かの妄想・幻想なのかも不安定な線の上にある。

小川: ええ。その状態を違和感なく成り立たせている何かがあるなと思いました。自分の原作を材料にして、自分とは違ういろんな人々が集まってそれがどう変化していくのかはいつも興味津々で、それが味わえるのは原作者たった1人だと思うんです。だから、舞台になるときも映画になるときも得な役まわりだなと嬉しくなります。

永瀬: 確かに。俳優の場合は、原作者さんとは違いますが、昔の出演作品がリメイクされる可能性はあるかもしれないですよね。自分がやった役を別の方が演じているのはまだ観たことはないですが、観たらまた違ったものとして楽しめるかもしれないと思います。

――永瀬さんは、監督と話しながら役づくりをされたのでしょうか?

永瀬:そうですね、撮影に入るちょっと前くらいからお話しさせてもらいましたね。いろんなことを。撮影は4年前なので、すっかり忘れていますけどね(笑)。そのときは、まだマリの人選は決まっていなくて。

小川:マリさん、素敵でしたねぇ。小説の中ではちょっとまだ少女の部分が多く残っているイメージだったんですが、少女の残骸と大人の女性の割合が絶妙な感じが、すごく良かったと思います。

永瀬:たぶん、彼女は今回の作品でしか出せない匂いを出したんだと思います。まだ俳優としては活動をしていないほぼ初主演で、日本語を話せる方ですが、ネイティブではないので、そこの微妙なアンバランスさというか危険さも含めていろんな状況がガチっと挟まったというか。もしかしたら、今後経験を積むことでそれは出せないかもしれない。自分に置き換えても取り戻したくても取り戻すのが難しい。この作品にとっては一番いいときに出てもらえたというか。残念なのは、公開に合わせて来日できなかったこと。来てほしかったですね。

――小川さんは物語をイメージながら言葉を綴られていると思いますし、永瀬さんも映像で言葉を使っていらしゃいますが、言葉と映像、それぞれの自由さ、不自由さについてお二人はどのように捉えていらっしゃいますか?

小川: 小説を書いているときに頭の中にあるイメージというのはものすごく鮮明で生々しいんですよね。でも言葉にしていくとそれが薄れていって、いろんなものを手放さないといけない。こんなにはっきりした映像があるのに言葉では全部それが出せないという絶望感というか、挫折感がいつもあるんです。ところが映画だと『ホテルアイリス』と最初にタイトルが出たときに、私の描きたかったこともう全てがそこに表現されている。しかし逆に言うと、全てが映ってしまう。私が書かないで捨てたものもそこに含まれてしまうってことはあるかもしれませんね。

永瀬: 何も語らずとも、映像1発で文章の2ページ分を表すことのできる1ショットってあるんですよね。そこが映画の良さでもあるし怖さでもありますよ。例えば、僕のデビュー作の相米慎二監督はほぼほぼ1シーン1カットばかりで撮る監督ですが、台詞が全くなくても、物凄い引きのショットでも、そのシーンを成立させてしまう。それはやっぱり映像の力、演出の力だと思うんです。狂言回し的なストーリーラインもありますが、やる側としては、言葉に頼らず、映像、雰囲気で見せたいというのがありますよね。

小川: 翻訳家が離れ島から渡し船でやってくるときは、非常にオドオドしていますよね。正々堂々としていなくて、自分の居場所が脅かされているような、常に何かに対する恐れを抱いて怯えている。それは会話で説明されるものじゃなく、永瀬さんの全身、後ろ姿から滲み出ていました。あと、私が一番好きなのは、2人がアイスクリームを食べているシーン。彼女のほうがすごく食べたがって男にも勧めるけれど、男は食べ慣れてないからアイスクリームの食べ方が不器用という描写がいいなぁと思いました。

――本作は、コロナ禍以前に台湾で撮影された作品ですが、海外の作品も出演されている永瀬さん、海外でも作品が評価されている小川さんには、どのような変化がありますか?

小川:以前は行っていた文学フェスティバルも、全部Zoom参加になったりしていますよね。

永瀬:僕も海外との合作ものは全部ストップしてます。具体的にいつやれるのかというのはまだわからない状況です。そういう意味で、『ホテルアイリス』は、僕が海外の人たちと仕事ができた、コロナ以前の最後の作品かもしれない。監督は北京を拠点にしていらっしゃるし、作品の中には台湾独自のアイデンティティも込められている。特に今回の現場は、若い台湾女性のスタッフが多かったですし、台湾の俳優リー・カンションさん、マー・ジージャンさんも出ていて。独特なポジションにいらっしゃる、リーさんはほぼ年代は一緒ですが、ツァイ・ミンリャン監督の作品で拝見していましたし、マーさんは元々は俳優さんですけど、監督としてご一緒させていただいいたことがあり、現場で一緒に芝居できる嬉しさもありました。世代も性別もナショナリティも違う、さまざまなアイデンティティを持った人たちと、作品を作ることができていたんだな、とこの作品を観ると思いますね。

『ホテルアイリス』

寂れた海沿いのリゾート地で日本人の母親が経営するホテルアイリスを手伝うマリは、ある日響き渡る女の悲鳴を聞く。罵倒する男と彼から逃れようとする女を前に呆然としながらも、その男の振る舞いに激しく惹かれている自分に気づく。ロシア文学の翻訳家の乙男と、父親を失った悲しみから立ち直れずにいたマリは逢瀬を重ねる。

脚本・監督: 奥原浩志

原作: 小川洋子(「ホテル・アイリス」© 幻冬舎)

出演: 永瀬正敏、陸夏 (ルシア)、菜 葉 菜、寛 一 郎ほか

配給: リアリーライクフィルムズ + 長谷工作室

2021年/日本・台湾合作/100分

©️北京谷天傳媒有限公司/ 長谷工作室 / 紅色製作有限公司

2/18(金)より新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ渋谷 、シネ・リーブル池袋ほか全国公開

🗣️

永瀬 正敏

1966年生まれ、宮崎県出身。1983年、映画『ションベン・ライダー』でデビュー。『息子』(91)で日本アカデミー賞新人俳優賞・最優秀助演男優賞他、計8つの国内映画賞を受賞。海外作品にも多数出演し、『ミステリー・トレイン』(89)、『オータム・ムーン』(91)、『コールド・フィーバー』(95)、『KANO 1931海の向こうの甲子園』(15)では主演を努めた。台湾映画『KANO 1931海の向こうの甲子園』(15)では、金馬奨で中華圏以外の俳優で初めて主演男優賞にノミネートされる。近作は、『赤い雪』(19)、『ある船頭の話』(19)、『最初の晩餐』(19)、『カツベン!』(19)、『ファンシー』(20)『星の子』(20)『名も無い日』(21)『茜色に焼かれる』(21)、『ノイズ』(22)、『ちょっと思い出しただけ』(22)など。公開待機作に、『蜜月』(3月25日公開)がある。

🗣️

小川 洋子

1962年、岡山県生まれ。1984年早稲田大学第一文学部文芸専修卒業。1988年『揚羽蝶が壊れる時』で第7回海燕新人文学賞を受賞し作家デビュー。1990年『妊娠カレンダー』(文藝春秋)で第104回芥川賞受賞。2004年には『博士の愛した数式』(新潮社)で読売文学賞、本屋大賞を受賞。主な著書に『ブラフマンの埋葬』(講談社/第32回泉鏡花文学賞)、『ミーナの行進』(中央公論新社/第42回谷崎潤一郎賞)、『ことり』(朝日新聞出版|第63回芸術選奨文部科学大臣賞)、フランスで映画化された『薬指の標本』(新潮社)のほか、エッセイや対談集も多数。海外でも高く評価されている。近著に工場見学のエッセイをまとめた随筆集『そこに工場がある限り』(集英社)がある。

Photo: Kaori Ouchi Text&Edit: Tomoko Ogawa