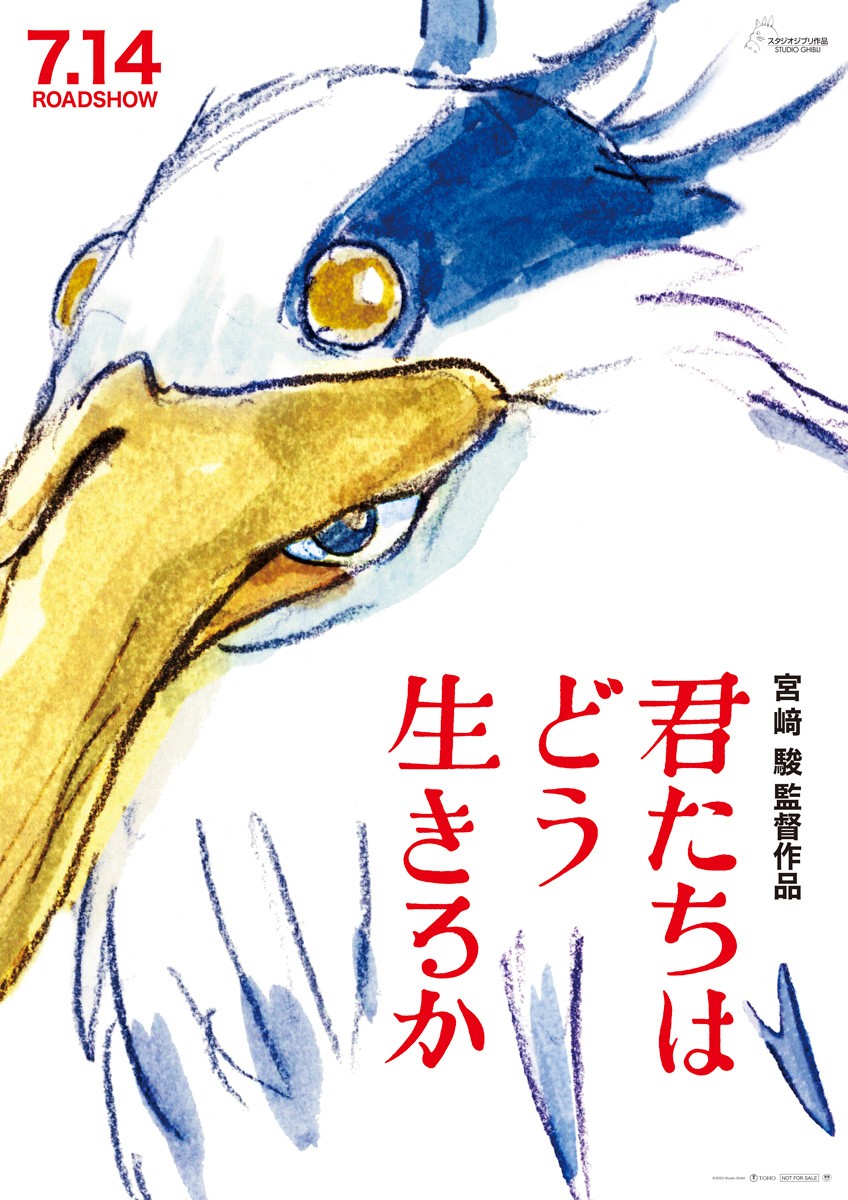

宮﨑駿監督スタジオジブリ最新作『君たちはどう生きるか』の主題歌「地球儀」を発表した米津玄師。今作は、米津玄師名義の記念すべき100曲目でもある。4年という長い時間をかけて、じっくりと映画に向き合い、ブラッシュアップし続けた楽曲は、ひとつの集大成とも言える。彼が幼少期から多大な影響を受けてきた宮﨑監督の創作に対する姿勢と、今回の制作について話を聞いた。前編では、主題歌の依頼があるまでのエピソードをお届けします。

米津玄師が最新曲「地球儀」で辿り着いた、新たな地平(前編)

「『この世は生きるに値する』ことを伝えていかねばならない」

──ご自身のSNSには、4年前に主題歌制作依頼のお話があったと書かれています。同時に、「何故自分なのか」と困惑しました、とも。楽曲制作にあたり、宮﨑監督、鈴木敏夫プロデューサーと対話を重ねられたと思いますが、完成までの過程を教えていただけますか?

自分とスタジオジブリの最初の接点というのが、短編映画『毛虫のボロ』(2018)がジブリ美術館で上映されるにあたり、映画の感想についてジブリの小冊子「熱風」の取材を受けるという仕事でした。映画を拝見し、インタビュー取材が終わった後、スタジオの中を案内しますと言われて。その段階から『君たちはどう生きるか』のイメージイラストが壁に掛けられていて、これが次の映画のキャラクターなんだなと。当然その頃は自分が主題歌を歌うという話は全くなかったんですけれど、そこにたまたま宮﨑さんもいらっしゃって。「せっかくだから挨拶しますか?」と訊かれて、もう死ぬかと思いました。でも、初めてお会いして、向こうからすると、どこの誰かもわからない20いくばくかの若造がやって来たのにも関わらず、すごく朗らかにお話しくださり、今いくつなの?と訊かれて、「27歳です」「27なんてね、ついこの間だね」と言ってくださって。自分も結構いろいろ紆余曲折があったつもりだったけれども、そうか、彼からしたら、まだついこの間なのか、ってすごく印象に残っているんですよね。

そんな出来事があったすぐ後に、「パプリカ」(2018)を作りはじめました。応援ソングでありながら、子どもたちが歌って踊る曲を、という依頼だったのですが、いろいろ考えていくと、応援される側である子どもたちが応援歌を歌うってどういうことなんだろう?って、ある種パラドックスに行き当たってすごく悩んだんです。悩んで、どうしようかなと思ったときに、自然と行き着いたのが宮﨑駿さんの存在でした。彼の作品は自分が子どもの頃から見てきたし、子どもたちに「この世は生きるに値する」ということを伝えなければならないという姿勢でずっと映画を作り続けてきた人なので、彼がどういうふうに映画を作って、子どもと向き合ってきたのかを、いま一度確認したいと思って。宮﨑さんの映画を観たり、書籍を読み漁ったりして、自分なりに辿り着いたひとつの結論が、「子どもを舐めない」。子どもはこういうものだよね、このくらいの精神性と身体性だから、そこからはみ出ない子どもにも優しいものを作るっていう。こういうもんでしょ、と接するのではなくて、自分が作ったものがもしかしたら子どもが歌うには難しかったり、意味を理解するにはまだわからない部分があったとしても、子どもにおもねるような態度で接するのは、彼らの自主性を奪ってしまうような結果になるんじゃないかと。なので、まず子どもを舐めないというところから始めよう。そういった基本的な理念を与えてくれたのが宮﨑さんだったりするんですよ。

──そのような経緯で「パプリカ」が生まれて、このタイミングで宮﨑駿監督の映画の主題歌を作ってくれませんかという話が飛び込んできたら、びっくりされますよね。

だからこの話を聞いて最初に浮かんだのは「なんで?」でした。なんで自分なのかと話を聞いていくと、宮﨑さんがラジオで「パプリカ」が流れているのを聴いていたらしく、ジブリの保育園で子どもたちが「パプリカ」を歌って踊っているのに合わせて、宮﨑さんも口ずさんでいたようで。その姿を見た鈴木さんが「なんでその曲知っているんですか?」と尋ねたら、ラジオで聴いていたという。それをきっかけに、じゃあこの人に主題歌を任せてみればいいのではないか?と鈴木さんが提案したら、「ああ、それはいいですね」という話になったそうです。宮﨑さんから受け取った、子どもに対しての姿勢から作り上げた「パプリカ」という曲を、彼が気に入ってくれて、今回の主題歌という結果に至るのは、運命というと安っぽいかもしれないけど、そういう必然性みたいなものをすごく感じましたね。

Photo: Kazuhei Kimura Text: Mika Koyanagi