さまざまな角度から〈ニューバランス〉を取材し、新たな魅力を再発見するNB探訪記も5回目を迎えました。今回は、〈TOKYO DESIGN STUDIO New Balance〉が2023年に展開するニューコレクションのコンセプトを映像作品を通じて体験するという、特別なプレゼンテーションをレポート。映像を手掛けた中村壮志さんに特派員の小谷実由さんが、その制作意図について話を伺いました。

ニューバランス特派員、小谷実由が行くNB探訪記。「Sound / Voice / Contact | 鼓動 by TOKYO DESIGN STUDIO New Balance」編

“ユニセンシャルズ”を表現した

東京都庭園美術館での

1日限りの映像体験。

世界的に求められている取り組みのひとつとして、今注目を集めているのがジェンダーに対する考え方。アパレル業界においてもこの話題は大きなテーマとなっている。もちろん、〈ニューバランス〉も例外ではなく、近年、「Uni-ssentials(ユニセンシャルズ)」というコンセプトをベースにしたアイテム展開をグローバルで開始。そして東京に拠点を置く〈TOKYO DESIGN STUDIO New Balance〉も同様に進化を遂げ、この「ユニセンシャルズ」という新しいコンセプトの基、アパレルラインを2023年春夏シーズンにて発表することに。年齢や性別などのカテゴリーを廃し、着る人にフィットとスタイルを委ねることによる、すべての人のために新たな快適さを追求するパフォーマンス・ライフスタイルコレクションである。そして、そのローンチを前に、コンセプトを伝える手段として、映像を用いた1日限りのアートエキシビションが開催された。今回は、作品を手掛けた美術家・映像作家の中村壮志さんから直接、会場である東京都庭園美術館にてその世界観を詳しく語っていただきました。

小谷実由(以下小谷) ジェンダーやセクシャルマイノリティに関わるとっても難しいテーマだったと思うのですが、今回の映像作品は、どういうコンセプトで完成していったのでしょうか。

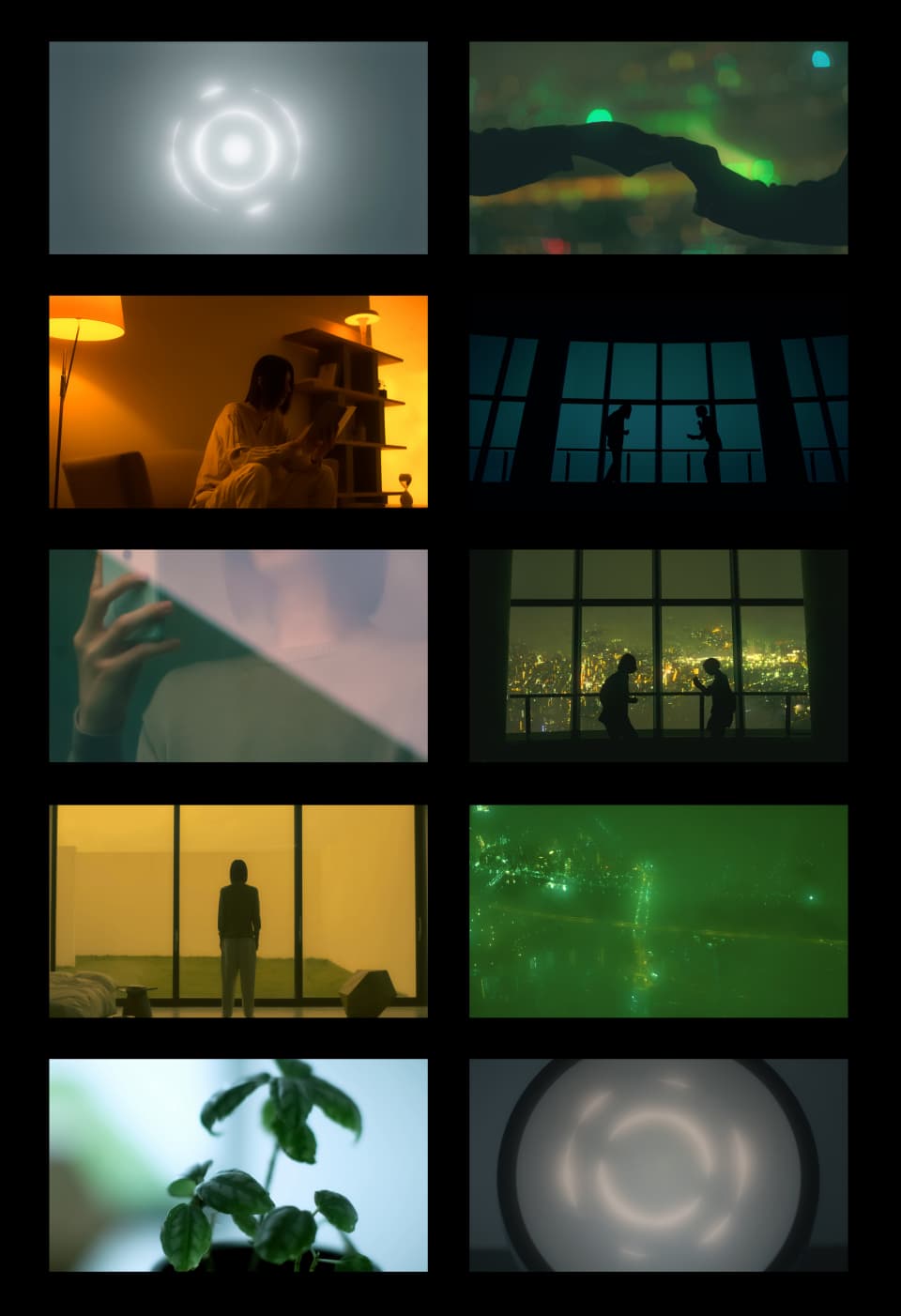

中村壮志(以下中村) 「ユニセンシャルズ」という言葉は造語ですが、それをどう定義していくか、どう新しい見え方で表現するかとても悩みました。ユニセックスという言葉自体は昔から存在しますし、アパレル業界においては早くから世界共通認識のものになっていますよね。だから何をやっても新しくならないような気がしてしまって。自分なりに「ユニセンシャルズ」を考えたときに、男性・女性の表記がないひとつの身体性という発想が、かなりヒントになったんです。そこから、色々な垣根を無くしたひとつの「ヒューマン」として捉えたストーリーにできないだろうかと。それで登場人物も特に性別を謳わない中性的な感じだったり、そもそも、人のシルエットだったりするんですけれど。それもあえて隠すというよりも、男性とか女性という問題ではなくて、この映像の中ではどちらでもあり得るし、どちらにもなり得る。性別の話をしない、俯瞰して見れるような物語を作っていきました。

小谷 〈ニューバランス〉の企画なので、てっきりファッション的アプローチでの表現だとばかり思っていたので、とても刺激的でした。

中村 私自身も過去にファッションの映像にも携わることがありました。ファッション的、という言葉が正しいのかわかりませんが、ヴィジュアル先行の表現であったり、クールな世界観に寄ってしまいがちですよね。コンセプトの見えにくい、表層的に見えてしまう作品にはしたくなかったんです。何より、今回の「ユニセンシャルズ」という言葉や「東京デザインスタジオ」が考えるものとは遠くなりそうな気がしました。

小谷 あえてファッションから距離を置いたということですね?

中村 そうですね。なので一旦ファッションという考え方を排除しました。でも、視覚から入る絵画のように美しい映像はすごい大事だなと思うんですよね。そこは担保しながらも、人の美しさとか身体の美しさを描いています。衣装にはとらわれずに。今回は広告映像を作るのではなく映像作品の依頼ということもあり、チームで何回も打ち合わせを重ねて、どうコンセプトを伝えるかに注力しました。多分そこが一番意識したところですね。

小谷 映像では、煙の中で人の姿があんまり見えない影で表現されていたのがとっても印象深く、素敵な演出でした。

中村 ありがとうございます。今回は2つの映像をつなげています。全体をスモーキーにして、周りが見えない状態を作ったのは「SUNDAY MORNING」という作品です。同じ空間で互いをシルエットだけで感じ合い、ひとつの目標に向かって進んでいく。そこは男女や人種などすべてが取っ払われた世界です。その共同性だったり共通言語である音楽を演奏するっていうことも一種のスポーツ的な感覚としてとらえて、映像に組み込んでいます。

小谷 バンド演奏も独特でしたね。

中村 実は、ひとつだけルールを作ったんです。最初は、みんなゴールに向かって演奏していくんですけれど、自分の演奏に満足した時点で、それぞれがそれぞれのタイミングで、次の曲に移る。当然、そのタイミングは、バラバラですよね。全員の曲が変わりきったところで「ハイカット」。で映像を終わらせています。リハは何回かやりましたが、基本はワンテイクのみのぶっつけ本番でしたからその緊張感も感じて欲しいです。一個のルールの中だけで、それぞれ自由に演奏しながら共同作業をする。人がアクターなのか音や楽器がアクターなのか。その緻密な関係性が巡って生まれる音楽。それが同じ空間にいるってことが重要なんです。コロナ以降の新時代も意識して、みんなが同じ場所で一緒に演奏することの意味というか……言葉にはしませんでしたが。音楽なんだけどノイジーな部分も含めて、身体性みたいなものがスポーツに繋がるんじゃないかなって思っています。

小谷 そのほかに、「LAST DANCE」という映像がありましたが、こちらはどういうテーマなんでしょうか?

中村 いくつもの季節だったり景色が出てくる映像なんですが、AI自体がナレーションをします。人工知能なので、本来は感情を持っていません。そういうAIが語るストーリーをやってみたかったんです。そして、人間と一緒にいることで風景や美しさ、人の心が動いていくさまなどを学んでいくんです。映像は、空想の世界に行って2人がダンスをしていきます。時間とともに人は老いていくのですが、永遠ではないからこそ、それ自体が美しいものなのかもしれない。ということをAIがさらに学んでいくっていう終わり方にしています。「美」とは何なのかということをAI目線で語る、そんな作品です。

小谷 美しさの本質をAIが学ぶことで、人もまた一緒に成長していくってことですね。

中村 そうです。人との暮らしの中でAIは感情を育んでいきます。美しさや愛情って、とても抽象的なもので、人もそんなに理解ができてない部分だと思うんです。そういう部分を改めて考える作品になっています。

小谷 どうしても「ジェンダーレス」という言葉ですと、そもそもの始まりが男女っていう概念の上に成り立っているものじゃないですか。そういうことではない人間、というか生き物としてのアプローチが新鮮だし、すごく共感できました。私が考えてみたかったスタート地点みたいなもの、本質的なものは、こういうものだなって中村さんの作品を通じて、改めて感じることができました。

NEW ARRIVAL

今日のみちくさ

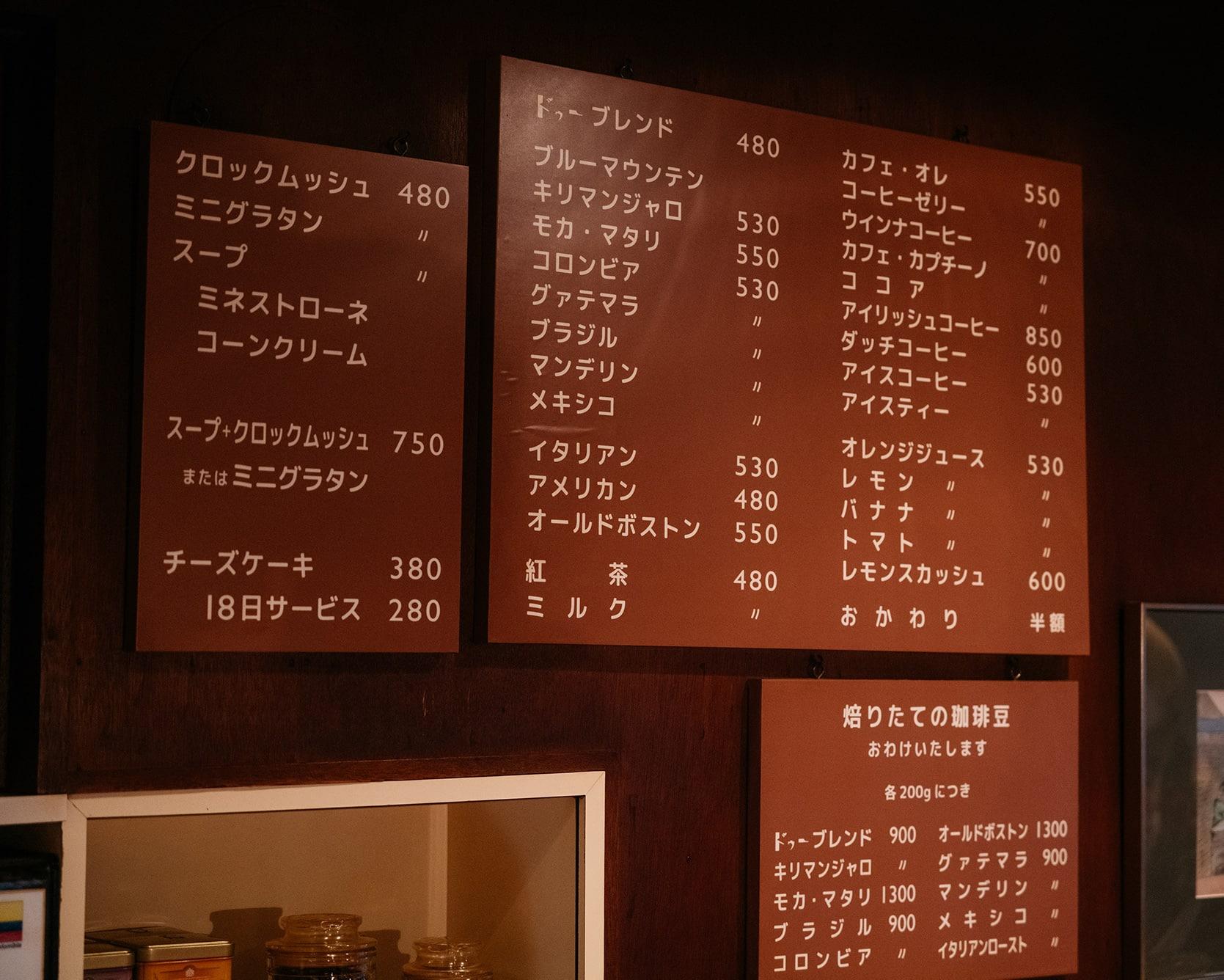

「ここは、いつもいっぱいで、なかなか入れない人気店です。2年ぐらい前に、友達と月1ペースで行っている読書会で訪れたのが最初で、モーニングでクロックムッシュを食べながら、のんびり読書をするのに最適な場所。喫茶店めぐりは、その時々で選ぶ基準が変わりますけど、基本はレトロな純喫茶が好きで、特にここ『カフェ ドゥー』は、外の看板がいい感じなんですよ。看板見たさを目的に訪れる喫茶店もけっこうあります。こじんまりしてるんですけど天井も高くて開放的で、いつも綺麗に手入れされていて気持ちがいい。不思議とのんびりしたくなる空間なんですよ」(小谷さん)。

🗣️

中村壮志

1991年熊本県生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科修了。映像と、写真、立体、光、パフォーマンスなどを組み合わせたインスタレーションを主に制作する。事象と事象の探査を、歴史や文化、作家自身の体験を結びつけ詩的な物語を構築し、近年では古典から共有され続ける美や感性と、現代の都市や大衆文化を紡いだフィクションを上映/上演形式で発表している。主な展覧会、公演に『永遠の休暇』(MOA美術館能楽堂, 静岡, 2022)、『Standing Ovation|四肢の向かう先』(旧ホテルニューアカオ, 静岡, 2021)、『真昼にみた夢』 (京都府立文化芸術会館, 京都, 2021)、『somnium|夢、もしくは本当の月に関する物語』(vacant, 東京, 2019)、『End of Summer / Open Studio』(アメリカ,ポートランド, 2019)。

INFOMATION

🗣️

小谷実由

1991年東京生まれ。14歳からモデルとして活動を始める。自分の好きなものを発信することが誰かの日々の小さなきっかけになることを願いながら、エッセイの執筆、ブランドとのコラボレーションなども取り組む。猫と純喫茶が好き。通称・おみゆ。2022年7月に初の書籍『隙間時間(ループ舎)』を刊行。

Instagram: @omiyuno

Photo: Daisuke Shimada Hair & Make-up: kika Edit & Text: Yu-ka Matsumoto