賓客をもてなしたり、大切な条約や協定の調印を行ったりする、厳かかつ絢爛な場。

東京のど真ん中にある日本きっての空間は、実は一般見学もできるのです。

それぞれの時代を代表する職人たちの創造力と技術の粋が詰まった「迎賓館赤坂離宮」

東京ケンチク物語 vol.68

迎賓館赤坂離宮

State Guest House Akasaka Palace

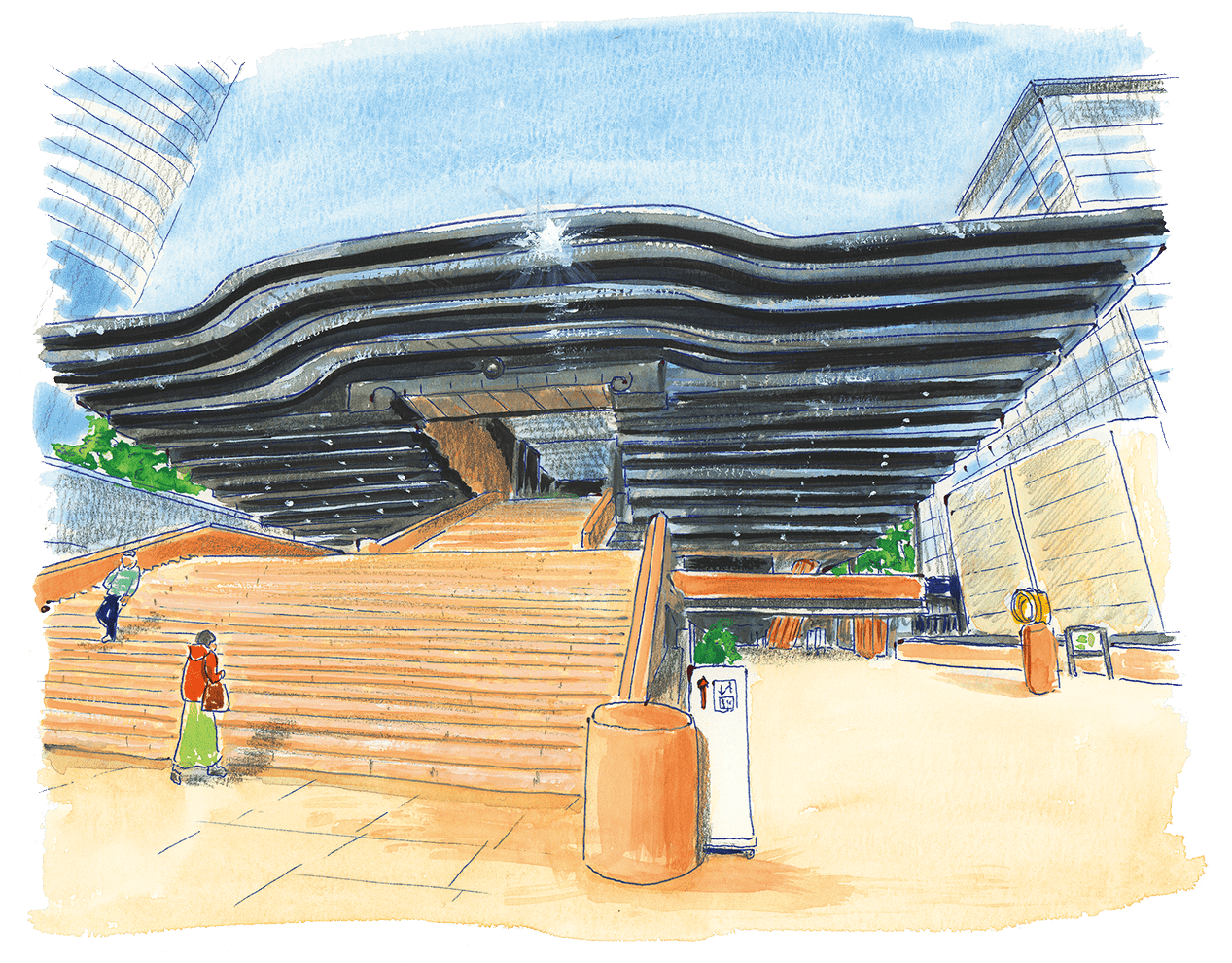

白いゲート越しに見える、石畳が敷き詰められた大きな広場。その奥では、やはり白っぽい石に覆われた荘厳な建物が、両方の羽根を広げた鳥のように建つ。ヨーロッパの宮殿を見るかのようなその景色は、四ツ谷駅からすぐの場所で出合うことができる。1909年に建てられ、幾度かの改修を経て現在に至る国宝建築「迎賓館赤坂離宮」だ。もとは明治の末に、皇太子の住まい(東宮御所)として建てられた。当時の設計を手掛けたのは、ジョサイア・コンドルに建築を学んだ西洋建築の第一人者・片山東熊だ。命を受けた彼は、ヨーロッパの宮廷建築を丹念に調査して構想を練り上げたという。地上2階、地下1階建て、延床面積約15,000m2の建物は、シンメトリーを基調とした構成や、豪華で装飾的なデザインが豊富な“ネオ・バロック様式”。白い花崗岩を貼った外観の存在感も相当なものだが、内部はさらに絢爛!玄関は、黒と白の玄昌石を市松模様に貼り分けた床に真紅の絨毯が敷き詰められ、その絨毯は2階へ至る大階段へつながっていく。見上げると、金箔の装飾が彩るアーチ状の美しい白天井。床や壁、柱などにふんだんに使われる大理石は、フランス産、ノルウェー産、イタリア産などが色や模様で使い分けられていて、圧巻のインテリアだ。

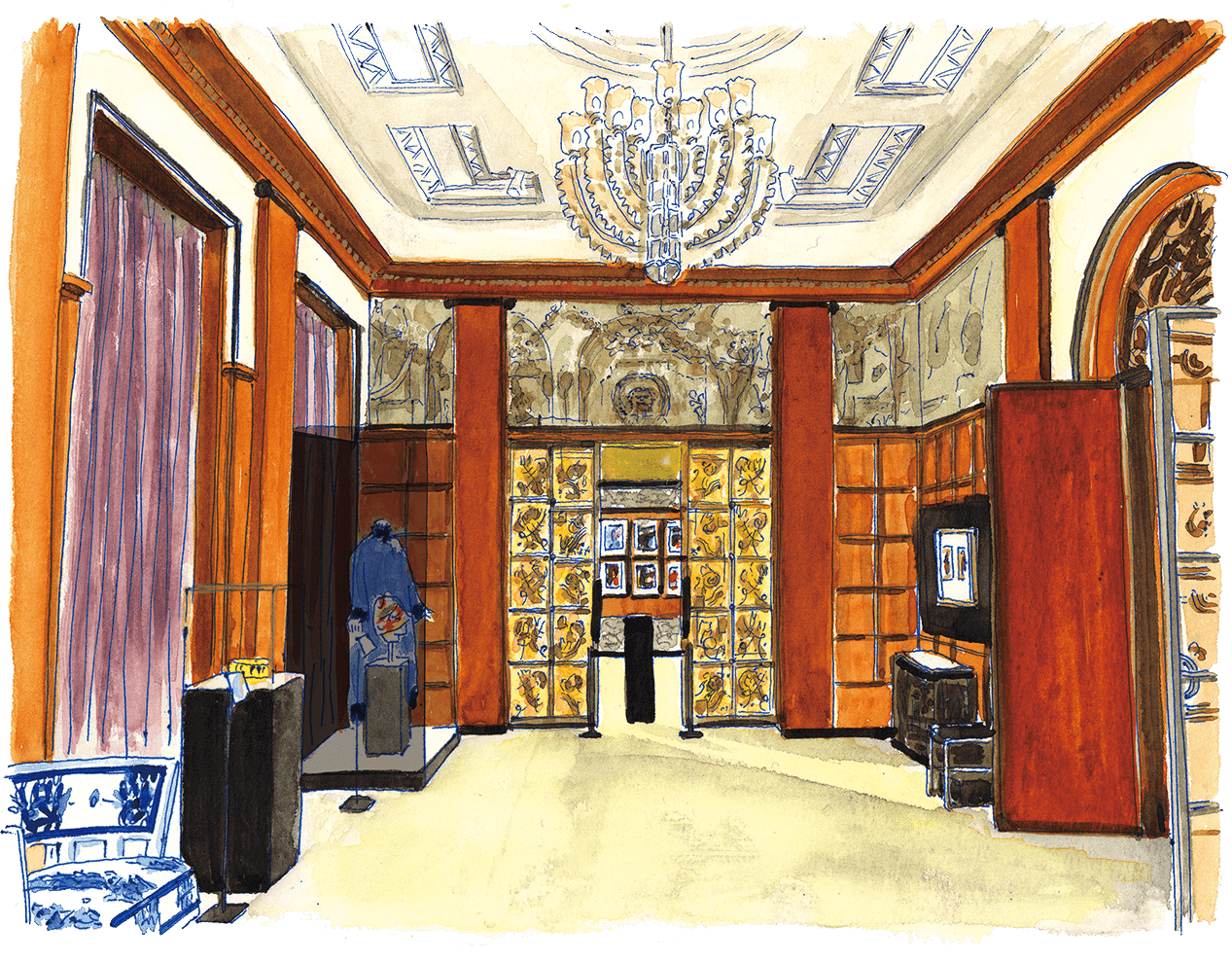

さらに階段上のホールの先には、表敬訪問や首脳会談等も行われる「朝日の間」、公式晩餐会などに使われる「花鳥の間」、かつては舞踏会用として作られた「羽衣の間」、条約の調印式も行われる「彩鸞の間」といった空間が連なる。それぞれに、部屋の名前と関連のある装飾や天井画が隅々まで施され、どこを見てもため息の出る美しさ。西洋的な空間ながら、京都西陣の織物、七宝の額、兜や刀などのモチーフ……と、日本的な要素が盛り込まれているのも大きな特徴だ。

戦後に皇室から国へと移管されたこの建物は、国立国会図書館や裁判官弾劾裁判所などにいくつか用途を変える。そうして1968年から74年にかけて、戦前のモダニズム建築の巨匠、村野藤吾の設計で大規模改修を行い、現在のような迎賓館となった。それぞれの時代を代表する建築家やアーティスト、職人たちの創造力と技術の粋が、この一軒に詰まる。

Illustration_Hattaro Shinano Text_Sawako Akune Edit_Kazumi Yamamoto