体の調子が悪いと、表情どんより&仕事や勉強の効率が落ちて、心までダウナーに…そうならないために、日々何ができるの?そんなあなたに向けて、京都・左京区で鍼灸院を営む安東由仁さん、通称ゆにさんが東洋医学的見地から、季節ごとに元気を高める暮らし方のコツを教えます。「休む・食べる・動く」のシンプルな3ステップで、1年中ステイ・ヘルシー!

鍼灸師ゆにが教える、季節の養生3原則。冬の「休む・食べる・動く」

東洋医学で、冬は「閉蔵(へいぞう)」と呼ばれています。蔵の戸を閉じて穀物をしまいこみ、熟成させる季節というのが由来です。この時期は、動物も植物も活動をほぼ休止してエネルギーをためます。私たち人間はなかなかそうするわけにもいきませんが、睡眠をはじめ、休むための時間を大切にしましょう。

生きるエネルギーである「気」を蓄える臓腑が、「腎(じん)」。腎は月経や妊娠など生殖器の機能も担っていますが、冷えに弱いため、寒い冬は女性特有のトラブルが起きがちです。大切なのは、暮らしの工夫で体を中から温めること。それができれば、この冬を快適に過ごせるだけでなく、次にやってくる春夏の元気をためることにもつながります。

腹巻きや湯たんぽなど

優しく温まる安眠グッズを

「冬の養生は、夜は早く寝て、朝は遅く起きる」と、東洋医学の古典には書かれています。現代に生きる私たちにとって、季節ごとに生活スケジュールを変えるのはハードルが高いですが、たとえば夜の予定を少し減らすなどして、長めに眠ることを心がけたいですね。

ベッドではしっかり体を保温しましょう。腎を冷やさないためには腹巻きが効果的。幅が広めで、おしりの上まで届くものだと、子宮・卵巣につながるツボも覆えるのでおすすめです。

電気毛布など、朝までずっと温かい寝具には要注意。睡眠中は起きているときよりも少し体温が下がっている方が、眠りの質がよくなるのです。冷えて寝付きにくい人は、湯船に浸かってホカホカしたまま布団に入り、自然に体温が下がったタイミングで入眠後、湯たんぽで足元を温め続けるのがいいと思います。

ラムなど、お肉で体を温める。

でも食べ過ぎには要注意

私たちの体には「食べると体温が上がる」という働きが備わっています。寒い冬は食事を抜かないように。特に、朝ごはんに温かいものを食べて1日をスタートするといいでしょう。冷たいものや生野菜は、この時期には体が冷え、消化に負担がかかる原因になります。また砂糖も熱を冷ますので、スイーツは控えめに。

体を温めてくれる食べものとしては、やはりお肉。熱を蓄えてくれる、筋肉を作るのに必要なたんぱく質も多く含まれています。特にそうした効果が高いのは、羊肉。北海道でジンギスカンが人気なのも納得ですね。牛、豚、鶏なども、生姜や香辛料を使ったシチューや煮込みにすれば、消化もしやすいです。

ただし、冬は「蓄える」働きが強いがために太りやすいので、食べ過ぎには気をつけましょう。

じわじわ動かす筋トレを

汗をかかない程度で

冬は活発に動くべきではないとされていますが、じっとしすぎていても体が冷えてしまいます。がんばり過ぎない程度で、筋トレにトライしていきたいですね。おすすめメニューは、反動をつけずにじわじわ動かすトレーニングを毎日、少しずつ。腹筋やスクワットなど、大きな筋肉を使う運動は温め効果が高いです。朝や寝る前に少しずつやってみてください。筋肉がつけば、さらなる冷えの改善にもつながります。

でもなるべく、汗をかくまではやらないこと。東洋医学では汗とともに、生きるエネルギーである「気」や熱が、体外へ出ていってしまうと考えます。「蓄えたい」冬に、激しい運動はあまり向いていないのです。もし汗をかいたらしっかりとふき取り、できるだけ早く着替えて保温しましょう。

日差しが少ない季節ですが、晴れた日は日光浴しながら歩き、冷えやすい手足の先まで気の流れを作って温めましょう。

以下は冬の養生をもっと詳しく知りたい方向けの、

体質にフォーカスしたアドバイスです。

ご自身の、現在の体質はチェックシートで調べてみて!

現代でいう感染症のことを、東洋医学では風に乗って体内に入り悪さをするからということで、「風邪(ふうじゃ)」といいます。そして、風邪の入り口「風門(ふうもん)」は肩甲骨のあいだの、首に近いところにあると考えられています。首元はなるべく、冷えないように温かくしておきましょう。

また、肌は肺とつながっているので、保湿ケアでも肺のバリアを強くすることができます。

「気虚」の人は、体を温めるエネルギーが足りていないので冷えやすく、つらい季節。睡眠をしっかり取ってエネルギーを蓄えましょう。先ほどおすすめしたお肉も、おなかが弱っていると重く感じることがあります。無理をせず、ほろほろに溶けるまで煮込んでから食べたり、卵や豆腐などからたんぱく質を摂ったりしましょう。

「痰湿」の人は、体の中に余分な水があるため、冷えてしまいがち。水分をあまり摂りすぎないように。またアイスなど、冷たくて甘いものを減らしましょう。

🗣️

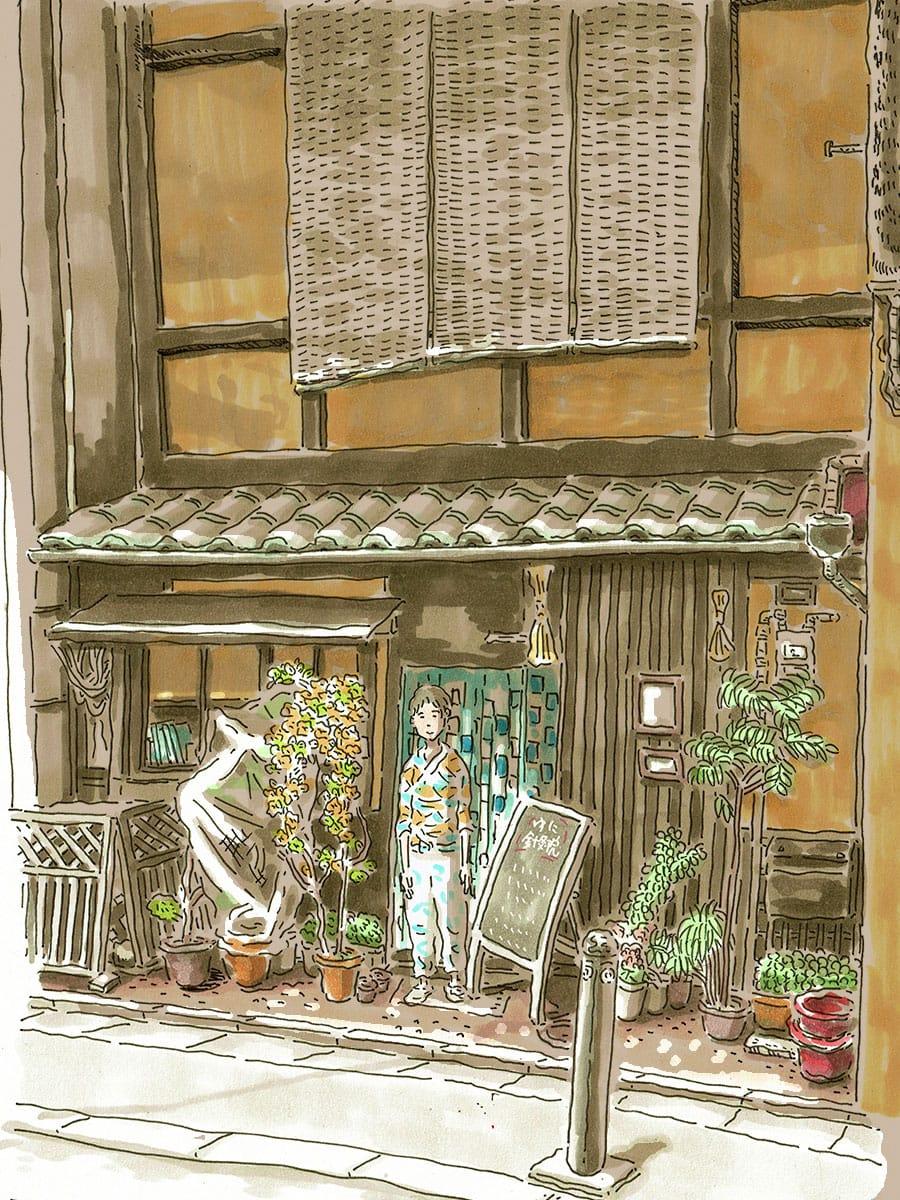

安東由仁

鍼灸師。京都生まれ。20年間アスレティックトレーナーとして勤めたのち、京都に戻り、左京区・鹿ヶ谷にある町家で「ゆに鍼灸院」(完全予約制)をオープン。治療だけでなく、暮らしの中でできる養生術も伝えるなど、“自分をバージョンアップ”するためのお手伝いをしている。

@humanitekyoto

humanitekyoto.com

Text: Yuni Andoh Illustration: unpis Edit: Milli Kawaguchi