『ツイン・ピークス ローラ・パーマー最期の7日間』Trailer

大人になると、未知の世界を理解するために言葉を利用することが巧みになって、子供の頃に理解できなかったものが理解できたような気になるもので、仮に、今『ツイン・ピークス』が公開されて、仮に、女の子を誘って見に行き、仮に、帰りにご飯を食べながらその映画の話をしたのならば、「シュールレアリズム」とか「無意識」とか「分裂症」とか「並行世界」とか、彼の作品世界を説明するにあたって、それなりに意味ありげな言葉をつなぎ合わせながら、それらしく作品を「説明」してしまうのかもしれない(まあ、女の子は退屈するに違いない)。

しかし、それはデヴィッド・リンチの作品を目の前にした時の正しい態度と言えるだろうか。実のところ、椅子に縛られてあっけにとられてしまうような映像体験のほうが『ツイン・ピークス』という映画の正しい見方ではないか。わかった風な言葉で理解することもせず、ただ映像の断片を2時間浴び続けて、その作品を言葉による意味づけから最も遠くに置くこと、それがデヴィッド・リンチの作品を目の前にした時の正しい態度なのではないか。謎は謎のままに一度自分の中に受け入れてみる。アートやカルチャーの仕事に関わりはじめて(まだまだ端くれにいる小僧だけど)10年以上経って、そんなことも思ったりもする。

先日機会があって、表参道のEYE OF GYREで開催している、DAVID LYNCH meets HOSOO The Multistory World 多層的世界 meets The Multilayered World 重層的世界「螺旋状の夢_夢見るように目覚める」という展覧会を見てきた。デヴィット・リンチの「SPIRAL」という作品がインスピレーションの核となって、元禄元年創業の西陣織十二代目の細尾真孝が9000本の糸によって制作した布の「渦巻き」が、暗いギャラリーの中で螺旋を描いている。この何層にも織り込まれた布は、見る角度によって赤になったり青になったりする。

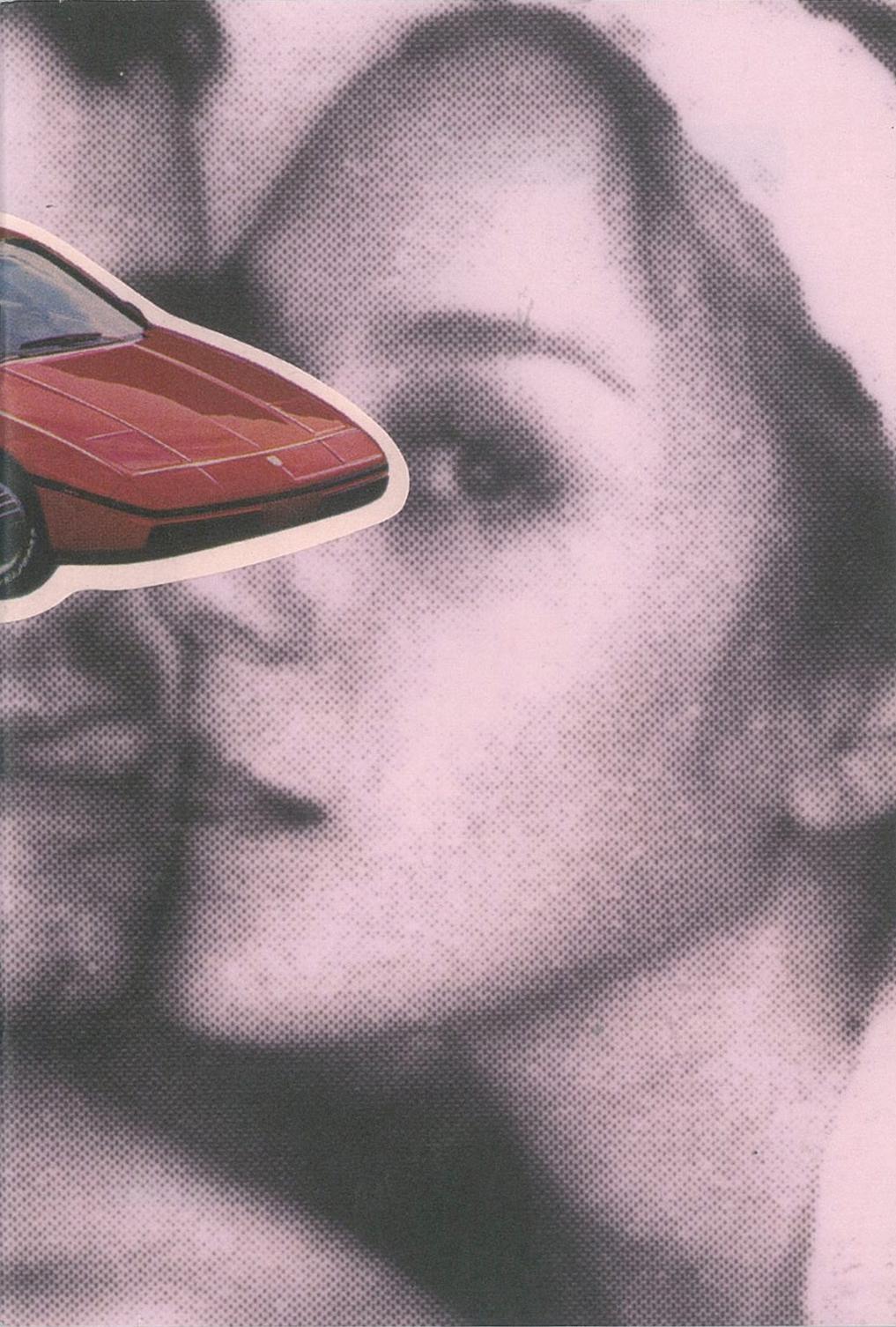

「SPIRAL」© David Lynch

確かに、リンチの映画は、ストーリーや時間軸が複雑に交差し、映像そのものが様々な表情をみせながら、螺旋状に時間が進行していく。その展示空間も、そんな深層心理や無意識の螺旋構造のようなものに言及しているように思えたが、あえてその作品を「言葉」で理解することを放棄して、その薄暗い螺旋の中を数回ぐるぐると回って会場を出た。

「私は暗闇から現れる人物を眺めるのが好きだ。」

デヴィッド・リンチの言葉である(※)。薄暗い展示会場を出て、GYREの蛍光灯に身を晒した瞬間に急にその言葉を思い出した。思えば、リンチの映画には暗闇から現れる人物(もしくは暗闇から現れそうな怪しい人物)が多く散見される。暗闇から現れる人というのは、それを見る側としては、①謎の物体が現れる→②人であることを認識→③知っている人、知らない人を判別→④誰であるかを同定する、という順序で認識されるものだと思うけど、あえて①のままで自分の意識をとどめておくことが重要で、謎は謎のままに受け入れて、言葉に頼らずに、その物体や事象を自分の意識(もしくは無意識)だけで受け止めてみることが、彼の作品世界を正しく「体験」する第一歩なのかもしれない。

※『大きな魚をつかまえよう』デヴィッド・リンチ(四月社)