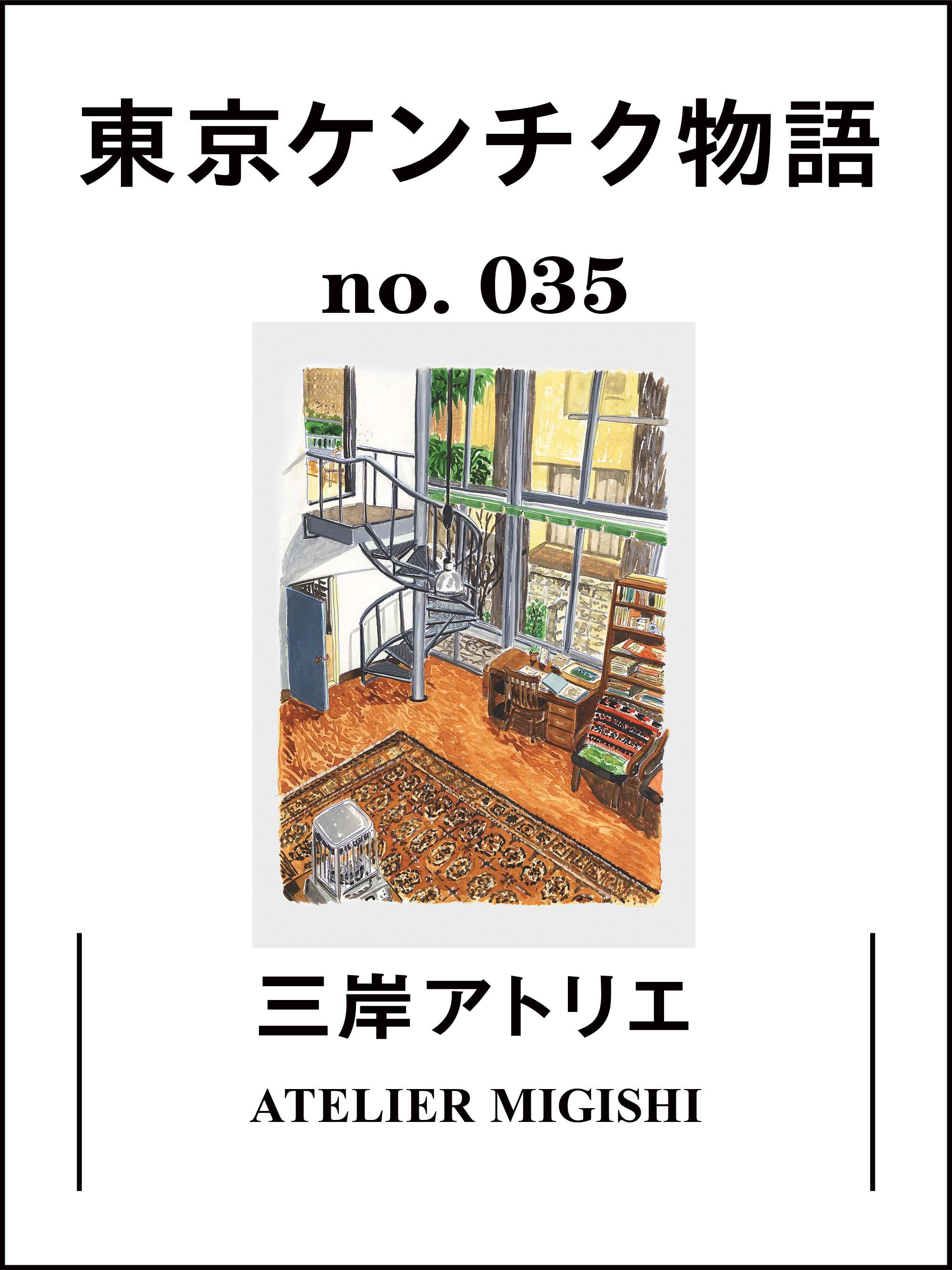

モダンデザインの源流のひとつ、バウハウス。そのエッセンスが宿るアトリエ兼住居を中野区に訪ねました。シンプルで機能的な美学が隅々に行き渡る空間に身を委ねます。

バウハウスのエッセンスが宿る「三岸アトリエ」:東京ケンチク物語 vol.35

三岸アトリエ

ATELIER MIGISHI

デザインや建築をすこし好きになると、必ずといっていいほどに出くわす“バウハウス”という言葉。そもそもバウハウスとは、1919年にドイツ・ワイマールに開校した美術学校の名前。工芸・写真・デザイン・美術・建築など総合的な教育を行ったここは、ナチスドイツによって33年に閉校を余儀なくされるまでわずか14年間の存在だが、その功績は甚大。モダンデザインの礎を築き、いまだに私たちの身近にある世界の造形芸術に影響を与え続けている。学校が存在した期間の短さもあり、ここに通った日本人は3人きりだが、建築家・山脇巌はその1人。30年に留学し、近代建築の巨匠、ミース・ファン・デル・ローエら錚々たる講師陣に学んで32年に帰国、建築家としての活躍の傍ら、日本大学芸術学部の土台をつくるなど数多くの足跡を残した。

鷺ノ宮駅前の商店街を抜けた住宅街の中に建つ「三岸アトリエ」は、その山脇による帰国後まもない34年の作品だ。画家である三岸好太郎・節子夫妻が、知人の山脇に依頼したもので、木造2階建て。白い箱を組み合わせた外観は、線の細さがどこか豆腐を思い出す佇まいだ。メインの空間は2層吹き抜けのアトリエで、南東側を大きなガラス窓が切り取り、華奢な螺旋階段がインテリアを引き締める。それ自体が多くの建築家に衝撃を与えたバウハウスの校舎建築によく似た外観やディテールが散見されるが、特筆すべきはこの建物が木造であること。シンプルさと機能性が同居したバウハウスの美は、コンクリートや鉄骨という頑強な素材あってこその部分も大きいが、山脇は限られた予算の中、木造でこの空間を実現したという。“日本ならではのバウハウス”だ。現在の玄関は後の増築部分で、もとのエントランスは窓越しにアトリエを眺めながら横切って入る場所にあったというから、山脇や三岸のこの空間への自信に感じ入る。建物は築90年に迫り、改修を重ねて変更された部分も多いが、完成当初のエッセンスは確実に残る。日本のモダンのスタート地点を感じる建築だ。