なんて詩的なSFでしょう。A24製作の新作映画『アフター・ヤン』は、人型ロボットが一般家庭にまで普及した未来を舞台に、主人公が、故障で動かなくなったロボットのヤンに保存されていた「記憶」に触れていく物語です。韓国系アメリカ人のコゴナダ監督は、アジア人としてのルーツ、小津安二郎への想いといったパーソナルな要素を物語に反映しつつ、「現代社会の中で人間らしく生きるには?」という問いをヤンの姿に重ねたといいます。

映画『アフター・ヤン』コゴナダ監督の有機的創造。「現代社会で人間らしく生きるためのSF」

──原作の短編小説では、主人公カップルは白人同士で、二人が中国から養子を迎えた理由はリベラルな正義感からでした。でもこの映画では、妻カイラ(ジョディ・ターナー=スミス)は黒人で、夫ジェイク(コリン・ファレル)は中国茶店を営んでいて、養子のミカ(マレア・エマ・チャンドラウィジャヤ)を迎える前からアジアの文化に親しんでいる設定です。このように変更したのはなぜでしょう?

それが、いい出発点になると思ったからです。短編小説では扱いきれないような大きな問い、それも、(韓国系アメリカ人である)自分が興味のある問いを提示することで、作品世界をよりパーソナルに広げることができると考えました。リベラルなカップルであること、それがアメリカでどんな意味を持つか。興味深いことですが、(人種が多様な)アメリカにおいてさえ、家族の外見を気にする人がいるんです。外見的に多様な一家がいたとして、「なぜ多様なのか?」とめったやたらに反応する人たちが。

──もう一つ、原作からの大きな変更点としては、記憶の描き方です。映画の冒頭で、ミカが兄のように慕っていた、“テクノ”と呼ばれる家庭用ロボットのヤン(ジャスティン・H・ミン)が故障して動かなくなってしまいます。その内部に見つかったメモリバンクを通じて、ジェイクが知られざるヤンの記憶に触れるというプロットは、どういうきっかけで思い付いたんでしょうか?

原作では、ジェイクの記憶のみが描かれていましたよね。原作者のアレクサンダー・ワインスタインは白人です。でも僕はアジア人で、ヤンもアジア人のロボットです。だから映画化にあたり、原作には書かれていないヤンの視点や経験に興味を持ちました。それで、ジェイクがヤンの記憶を発見することを通じて、どう変わっていくかを描く物語にしようと思ったんです。

──ジェイクとカイラがそれぞれに、ヤンとの記憶を思い出すときの描写が印象的です。カメラの角度を変えて同じシーンを反復したり、同じセリフを繰り返したり。

ヤンの記憶は、まるでスマホに保存された映像のように、何度再生しても正確に同じです。でも、人間の記憶はもっと主観的です。研究によれば、人は何かを思い出すたびに、その記憶を変化させるそう。つまりある意味では、機械による記録より精度が低いわけです。でも僕は、その主観性にこそ価値を見出せると思います。

その考えは、この映画にも表れていて。あたかも記憶をオーディションし、真実として響く何かを探し求めているかのように、同じシーンやセリフを反復させています。それが、人間の記憶に起きていることだと思うんです。

たとえば、ジェイクが思い出す、ヤンと中国茶を飲みながら交わした会話の記憶。当時のジェイクにとっては、なんてことない瞬間だったと思います。でも、思い出している今は、ヤンに対しての感情が前とは違っているので、この記憶はジェイクにとって実際の出来事よりも甘美で、哲学的で、示唆に富んでいるのではないでしょうか。また、カイラはヤンが涙を流す姿を記憶していますが、それはカイラが実際に見た光景というよりは、ヤンについて悲しんでいることの現れだと考える方が自然です。

──本来「機械による記録」であるはずのヤンの記憶も人間的に感じられましたが、その点はいかがでしょうか?

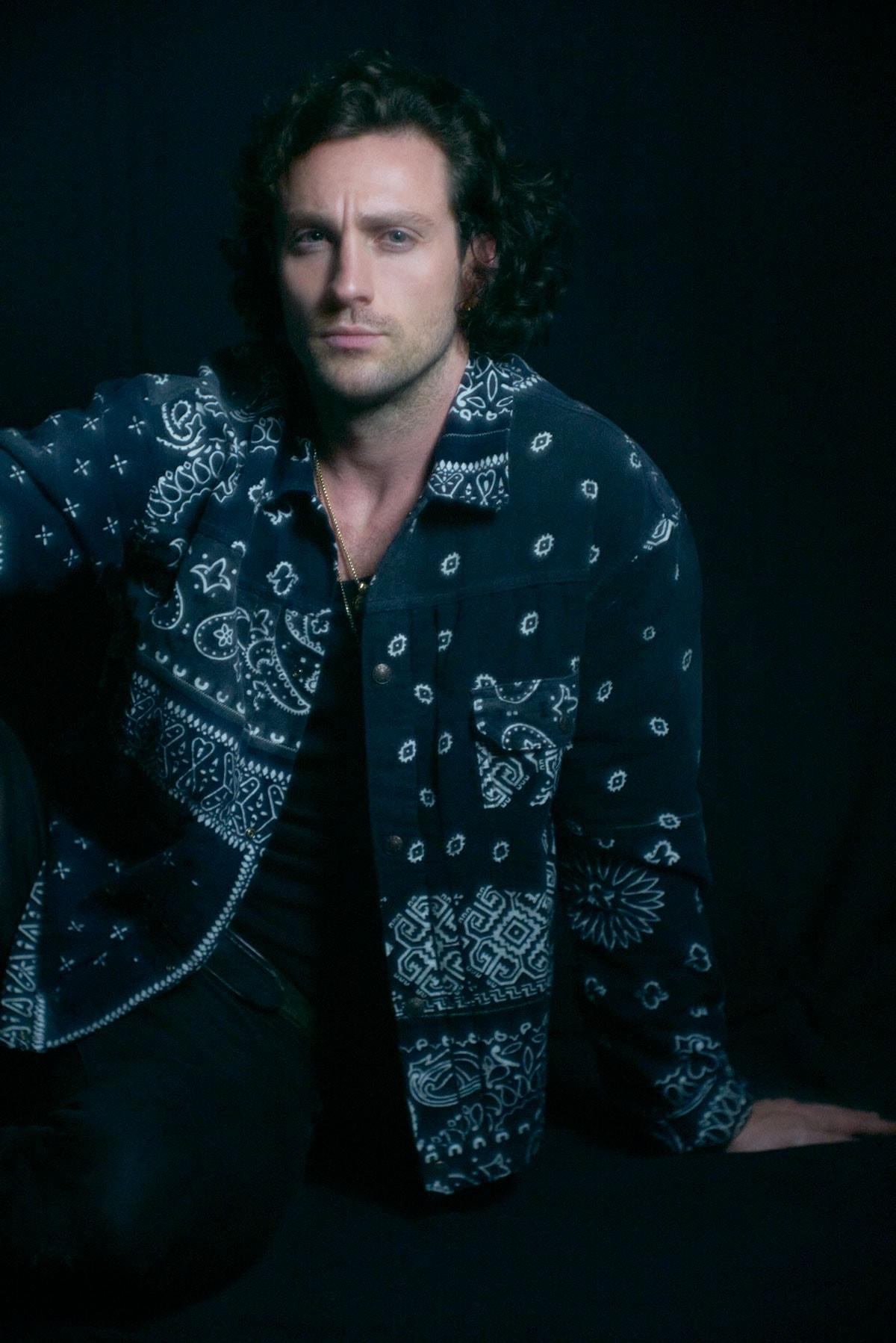

僕もそう思います。「ヤンは人間よりも人間らしい」と言う観客もいたくらいですから。ヤンのメモリバンクの仕組みとしては、1日に数秒間しか映像を保存できません。つまり記憶の内容は、ヤンにとって本当に大切なことなんです。ほとんどは家の中でのことですが、やがてある若い女性(ヘイリー・ルー・リチャードソン)との記憶の存在が明かされていきます。

ヤンの世界の見方こそ、現代社会の中で人間らしく生きるための挑戦だと思っていて。ジェイクもヤンの記憶を発見することで、自分自身の人間性に触れていきます。彼はそれまで自分と世界が切り離されているように感じていたんですが、ヤンを通じて再び世界と出会うんです。

──ジェイクはサングラス風のVRゴーグルをかけて、ヤンの記憶の断片を次々に観ていきます。それらがまるで彼の頭の中で編集され、一本の映画になっていくような印象を受けました。

そのとおりです。なぜなら正真正銘、映画とは“僕ら”のことだから。つまり、映画とは、監督やチームにとって価値のある瞬間を記録したものだということです。この映画を作っている間はよく、「映画という時間や記憶のメディアを使って、時間や記憶についての映画を作っているんだな」と考えていました。映画というメディアと、ジェイクが体験すること、そしてヤンが象徴することの間には、深い関係があるんです。

──SFの表現として面白かったのが、登場人物同士がビデオ通話をするシーンで、その映像のみが映り、どういうデバイスを使っているのかは分からないという描写です。どんなデバイスを想定していたんでしょう?

SFにはガジェットやモニターや配線が登場しがちですが、それらは今の僕らがいつも目にしているものです。未来を描くなら、テクノロジーは目に見えない感じにしたいと思いました。ビデオ通話のデバイスは、僕の頭の中では、通話が始まるとモニターがなくても、自動で映像が宙に浮かび上がるようなイメージ。まぁ、劇中であえて説明する必要もないかなと。面白いことに、撮影したのはパンデミックの前で、今ほどビデオ通話が普及していませんでした。モニター越しに話すのもすっかり普通になりましたが、本来はもっとユニークなイメージになるだろうと考えていたんです。

通話のシーンは、アスペクト比を小津映画の比率(1.33:1)に変えています。小津映画でもよく、登場人物がカメラの近くで、カメラ目線で喋るんです。だから脚本にはト書きで、「これは小津映画みたいな会話。ただし、空間と時間を超える」とかって書いて(笑)。遠隔ではあるけれど、親密な感じにしたいと思っていました。未来では、これがごく自然な会話の方法だからと。

──長編第1作である前作『コロンバス』や、シリーズ『Pachinko パチンコ』(ジャスティン・チョンとの共同監督)も含め、監督の作品では、光が詩的で美しく、なおかつ登場人物を励ましたり慰めたりするかのような使われ方をしている印象があります。光についての哲学を伺えますか?

映画そのものが、光の記録といえますよね。今回もいかに光を撮るかについては、撮影監督のベンジャミン・ローブと毎日延々話しました。もしあなたがシェフで、「今晩はこの食材で料理を作ろう」と思ったとしても、市場でもっといい食材を見つけたら、メニューを変えるべきです。僕らにとっての“食材”とは、光です。もちろん全面的にコントロールすることもできますが、僕らは自然光と照明を両方使用しています。自然光は刻々と変わるので、照明で調整しなければならない日もありますから。

登場人物に対して意地悪な光の使い方をする映画もありますが、僕は本能的にそうしたいとは思わないんです。さっき言ってくれたように、登場人物と光の間には、もっと別の関係を築きたいと考えています。

──ジェイク役のコリン・ファレルが、以前のインタビューで「コゴナダ監督はリハーサルをしない」と話していましたが、それはどうしてでしょうか?

リハーサルをしないことで、ファーストテイクにサプライズが生まれうるからです。俳優によってはリハーサルを望んでいるかもしれないので、相談した上で決めてはいますが、これまではしない方を選んできました。一方で、正直に言えば今回のような(中規模の)映画では、時間や予算の都合で、リハーサルをするにも限界があるんですよね……。まだ模索中ですが、必ずしもリハーサルに反対なわけではありません。たとえば、来年撮影予定の映画では作品の性質上、必要な気がしています。

──美学上「こうすべきだ」という絶対的な考えと、成り行きに任せる柔軟さとの間を行き来しながら、映画を作っているんですね。

ええ、それが一番いいバランスだと思います。僕にとって、映画作りにおいて大事なのは、人間に他なりません。監督によっては、俳優をまるで小道具のように扱う人もいると思います。僕は、空間や配置については厳密に演出しますが、そこへひとたび俳優を入れたら、必ずしも俳優をコントロールしすぎる必要はないと考えています。映画において、人間こそが有機的な存在です。光との関係の中で生まれる、人間の有機性を少しでも多く守りたいんです。細かい演出を好む俳優もいるとは思いますが、俳優がシーンにもたらすサプライズをすべて取り除くようなことはしたくありません。

──これまで一貫して、アジア人としてのアイデンティティをふまえた作品を撮ってきた監督ですが、一方でビデオエッセイを観ると、多種多様な映画表現に興味を持っていることが窺えます。テーマにおいても表現においても、これからいろいろやりたいことがあるのでは?

もちろん、アジア人であることはパーソナルなテーマで、僕が取り組んでいることと常になんらかの関係があります。でも、将来のプロジェクトのうちいくつかは、まったく異なる問いを、まったく異なる文脈で投げかけることになりそうです。楽しみにしてもらえると嬉しいです。

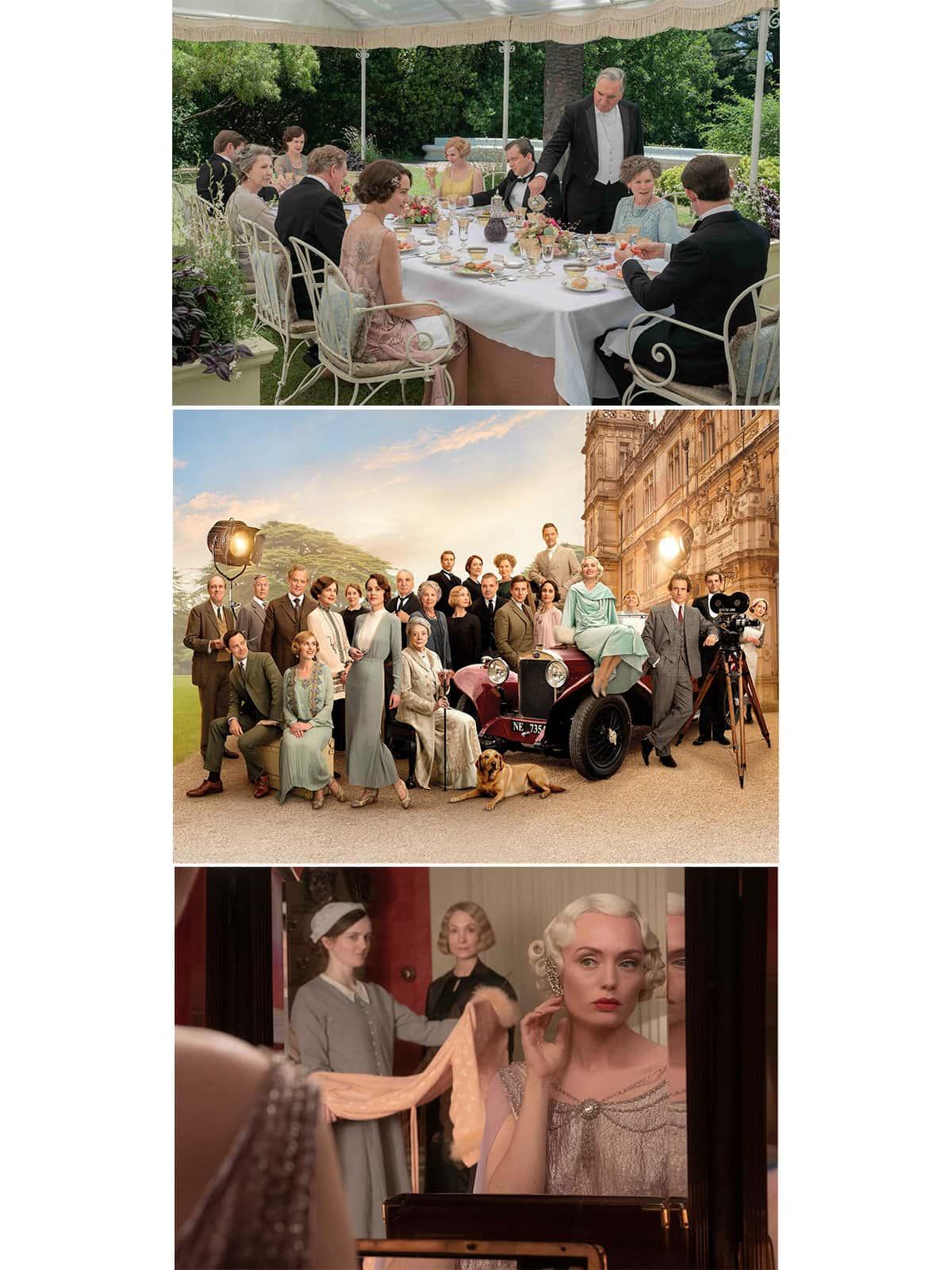

『アフター・ヤン』

“テクノ”と呼ばれる人型ロボットが、一般家庭にまで普及した未来世界。茶葉の販売店を営むジェイク、妻のカイラ、中国系の幼い養女ミカは、慎ましくも幸せな日々を送っていた。しかしロボットのヤンが突然の故障で動かなくなり、ヤンを本当の兄のように慕っていたミカはふさぎ込んでしまう。修理の手段を模索するジェイクは、ヤンの体内に1日ごとに数秒間の動画を撮影できる特殊なパーツが組み込まれていることを発見。そのメモリバンクに保存された映像には、ジェイクの家族に向けられたヤンの温かなまなざし、そしてヤンが巡り合った素性不明の若い女性の姿が記録されていた……。

監督・脚本・編集: コゴナダ

原作: アレクサンダー・ワインスタイン「Saying Goodbye to Yang」(短編小説集『Children of the New World』所収)

撮影: ベンジャミン・ローブ

美術: アレクサンドラ・シャラー

衣装: アージュン・バーシン

音楽: Aska Matsumiya

オリジナルテーマ: 坂本龍一

フィーチャリングソング: 「グライド」Performed by Mitski, Written by 小林武史

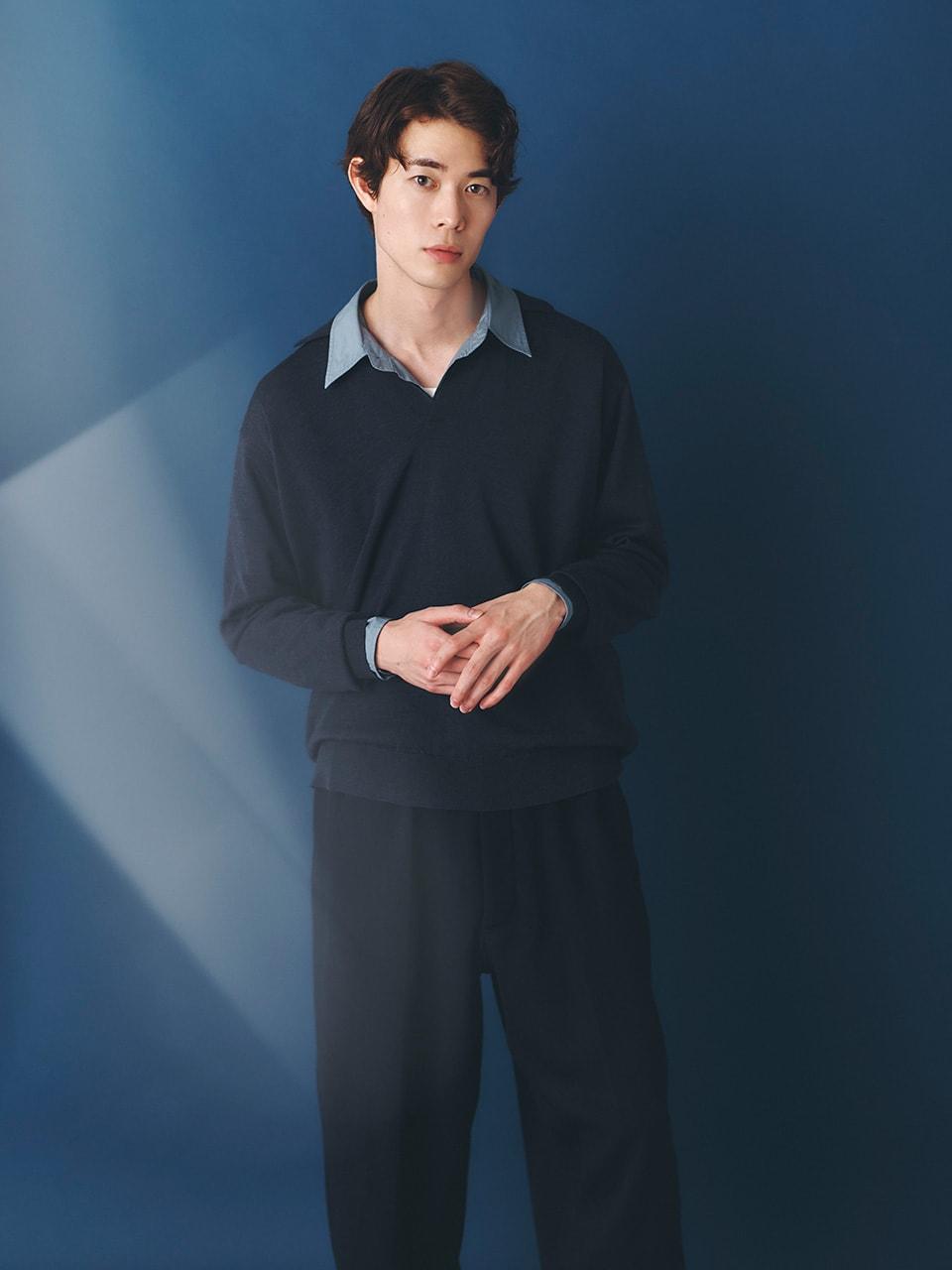

出演: コリン・ファレル、ジョディ・ターナー=スミス、ジャスティン・H・ミン、マレア・エマ・チャンドラウィジャヤ、ヘイリー・ルー・リチャードソン

配給: キノフィルムズ

2021年/アメリカ/英語/ビスタサイズ/5.1ch/96分

10月21日(金)よりTOHOシネマズ シャンテほか全国公開

©️2021 Future Autumn LLC. All rights reserved.

🗣️

コゴナダ

韓国・ソウル生まれ。クライテリオン・コレクション、ブリティッシュ・フィルム・インスティテュートからの依頼を受け、数多くのビデオエッセイを制作。その主な作品には『Ozu: Passageways』(12)、『The World According to Koreeda Hirokazu』(13)、『Wes Anderson: Centered』(14)、『Hands of Bresson』(14)、『Eyes of Hitchcock』(14)、『Mirrors of Bergman』(15)、『Godard in Fragments』(16)、『Way of Ozu』(16)などがある。モダニズム建築の街として知られるインディアナ州コロンバスで撮影を行った『コロンバス』(17)で長編デビュー。同作品はインディペンデント・スピリット賞3部門にノミネートされるなど、多くの批評家から称賛された。また、2022年にはApple TV+配信のシリーズ『Pachinko パチンコ』で、ジャスティン・チョンとともに監督を務めた。小津安二郎を深く敬愛していることでも知られ、「コゴナダ」という活動名の由来は、小津と多くの作品を生み出した脚本家の野田高梧(のだ・こうご)。

Text&Edit: Milli Kawaguchi