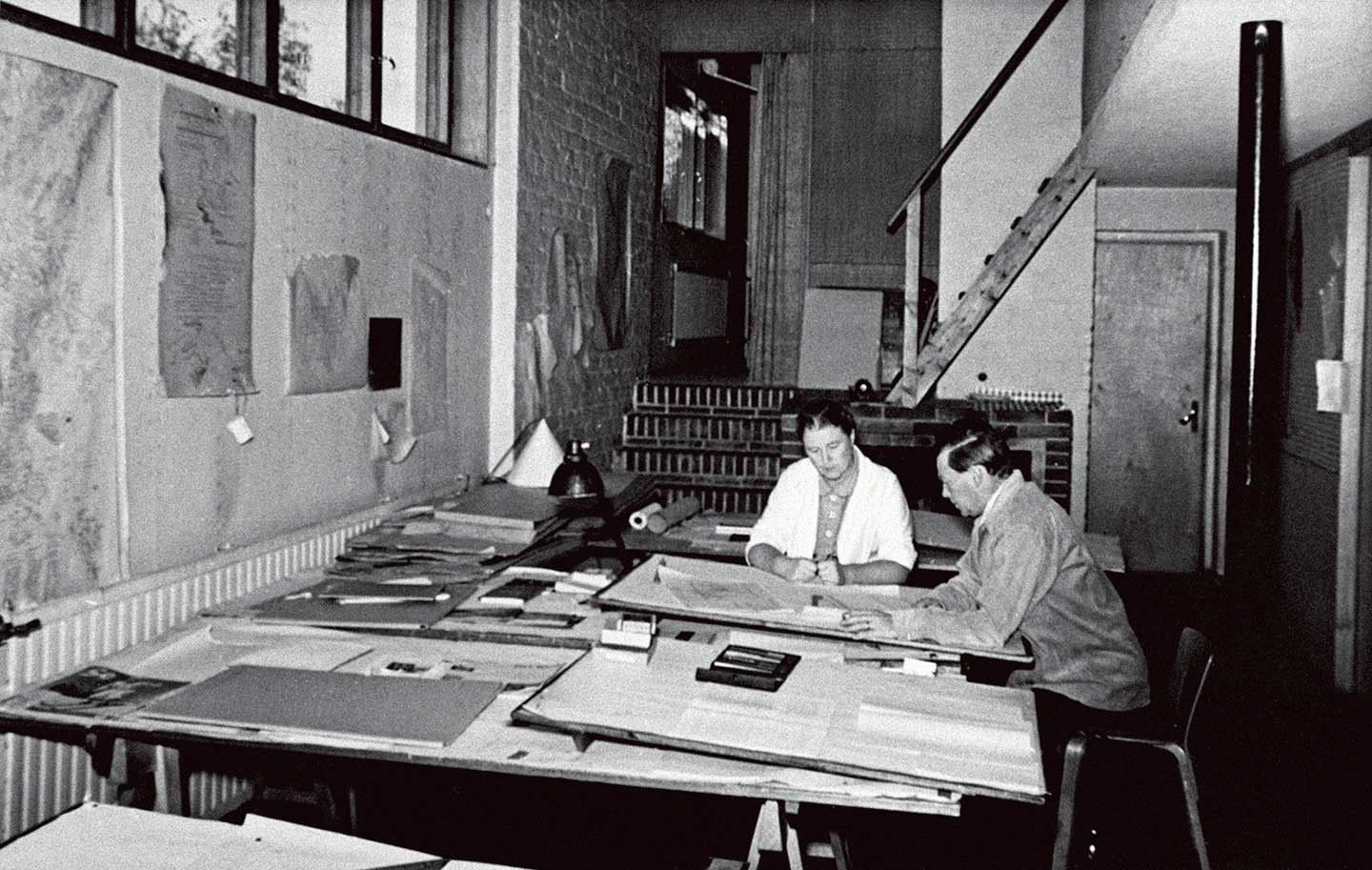

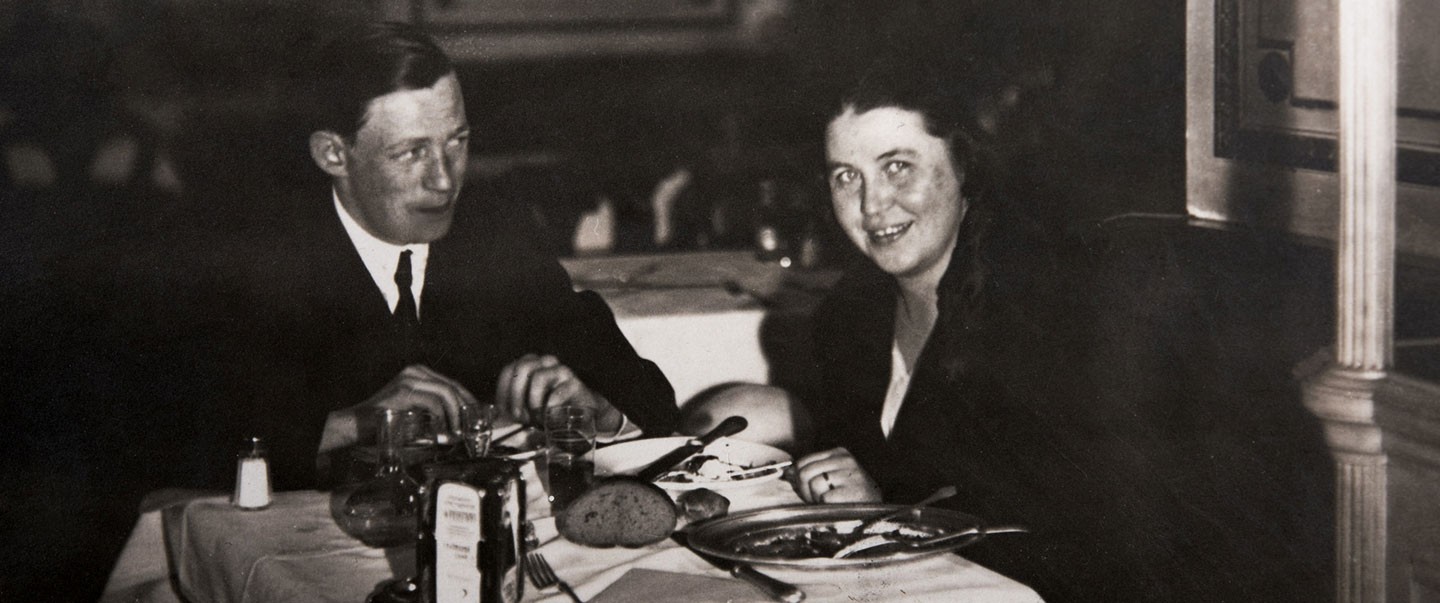

フィンランドの偉大な建築家・デザイナー、アルヴァ・アアルト。同じく建築家であった最初の妻アイノとともに、不朽の名作「スツール60」や、自然との調和が見事な「ルイ・カレ邸」など、優れたデザインと名建築を生み出した。その一つである図書館に魅せられた少女がやがてドキュメンタリー作家になり、夫妻の制作秘話や、知られざる愛の物語を捉えた映画『アアルト』を撮ることに……。張本人であるヴィルピ・スータリ監督が、4年にもわたった映画作りについて熱量たっぷりに語ってくれた。

💭INTERVIEW

映画『アアルト』ヴィルピ・スータリ監督にインタビュー

北欧デザインの巨匠、アアルト夫妻の名建築を旅する103分。「真の贅沢さは控えめな部分から立ち現れる」

──フィルモグラフィを見ますと、監督はこれまでは一般人の人生や暮らしを取り上げてきた印象です。今回、有名なアアルト夫妻のドキュメンタリーを撮ったのはなぜですか?

まったくそのとおりで、私は基本的にいわゆる「普通の人々」に興味があります。でも、この映画のアイデアは自分の中で長い間くすぶっていました。私はフィンランド北部のロヴァニエミで生まれ育ったんだけれど、この街は戦争で破壊し尽くされたんです。戦後、建築家たちが救援にやってきて、街を再建し、新しい都市計画を練り始めました。アルヴァ・アアルトもその一人でした。

アルヴァの設計によるロヴァニエミ市立図書館は1965年にオープン。1967年生まれの私は子どもの頃、この図書館がお気に入りの場所で、毎日放課後に通っていました。おやつを食べたり、宿題をしたり、革張りの椅子に座ったり……。有名なブラス素材のランプも吊り下がっていたりして、本当に美しい特別な場所でした。アルヴァはいわば故郷のヒーローです。彼のような偉大な建築家の建物が存在することは、市民の誇りでした。

子ども時代の多くを過ごした図書館の設計者である、アルヴァ・アアルトとは何者なのかもっと知りたい。ドキュメンタリー監督として経験を重ねた後で、この原点に立ち戻りました。この手の伝記映画はテレビ局からの依頼で作られることも多いけど、これは受注仕事ではなく、あくまで私がやらなきゃと思って始めたプロジェクトです。

Loading...

Edit&Text: Milli Kawaguchi