年末年始の長い連休がスタート。せっかくだから“いい休みを過ごせたな”と思えるアイディアが知りたい。色んなジャンルのモノやコトに詳しいあの人に聞いた冬休みの過ごし方。荒川区で食堂&ギャラリースペース「lavender opener chair・灯明」を営む冨樫達彦さんは何をするんだろう。

🛋LIFESTYLE

冨樫達彦さんが冬休みにしたいこと

「お正月の台所仕事」

店をやり始めてもうすぐ5年。今年はどんな年になるか、明日がどんな日になるか、良くも悪くも見通しの立たない生活の私としては、むしろ年末年始こそ一番予定が立っている。予定が立っていると言うか、つまりは毎年同じことをしている。

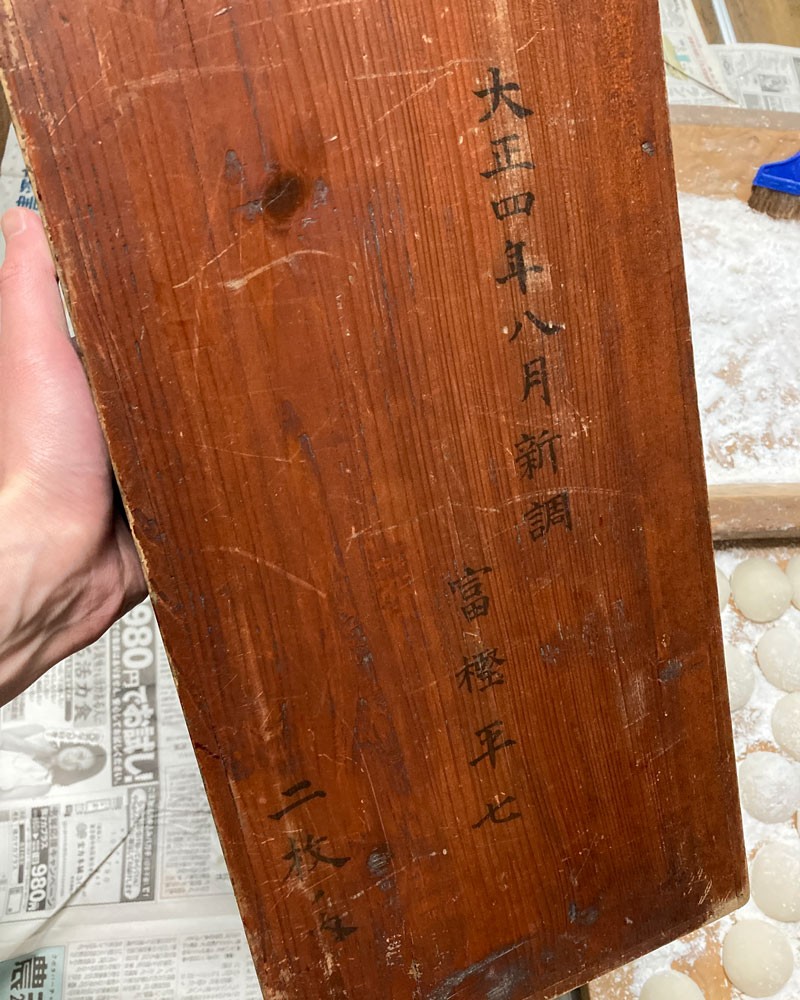

30日の餅つきに間に合うように、毎年12月29日には山形の実家に帰る新幹線に乗る。一年に一度の仕事を待っていた木の道具たち、杵と臼、ついた餅を入れる器、餅を丸める作業をする台、丸めた餅を入れる箱やらが2階の物置から降りてくる。それらは私よりもみな古い。2回に分けて餅をつき、家族総出でひとつひとつ丸くかたちを整える。意外とコツのいる仕事で、小さい頃、最初のうちは下手くそな形を沢山作った。初めて綺麗な丸にできるようになった時、一人前になった気がして嬉しかった。餅をつくのは年が明けたら食べるためだけれど、神様にお供えする鏡餅を作るのも忘れてはいけない。餅が大きくなれば綺麗に丸くかたちを整えるのもそれだけ難しく、誰がその責任を担うのか、去年はああして失敗したから今年はこうするのだとか、毎年家族の揉め事の種になる。仕事が終わると、少しだけよけておいたつきたての餅を味見とばかりに昼ごはんに頂く。つきたての餅よりも美味しいものは他に何もないんじゃないかというくらいに、これは美味しい。

Loading...

Illustration_moka Edit_Tomoe Miyake