飯田橋〜神楽坂エリアにフレンチのレストランや食材店が点在する理由のひとつは、この場があったからだとか。文化発信を続ける、近代建築の巨匠による名建築です。

文化発信を続ける、近代建築の巨匠による名建築「東京日仏学院」

東京ケンチク物語 vol.69

東京日仏学院

Institut français de Tokyo

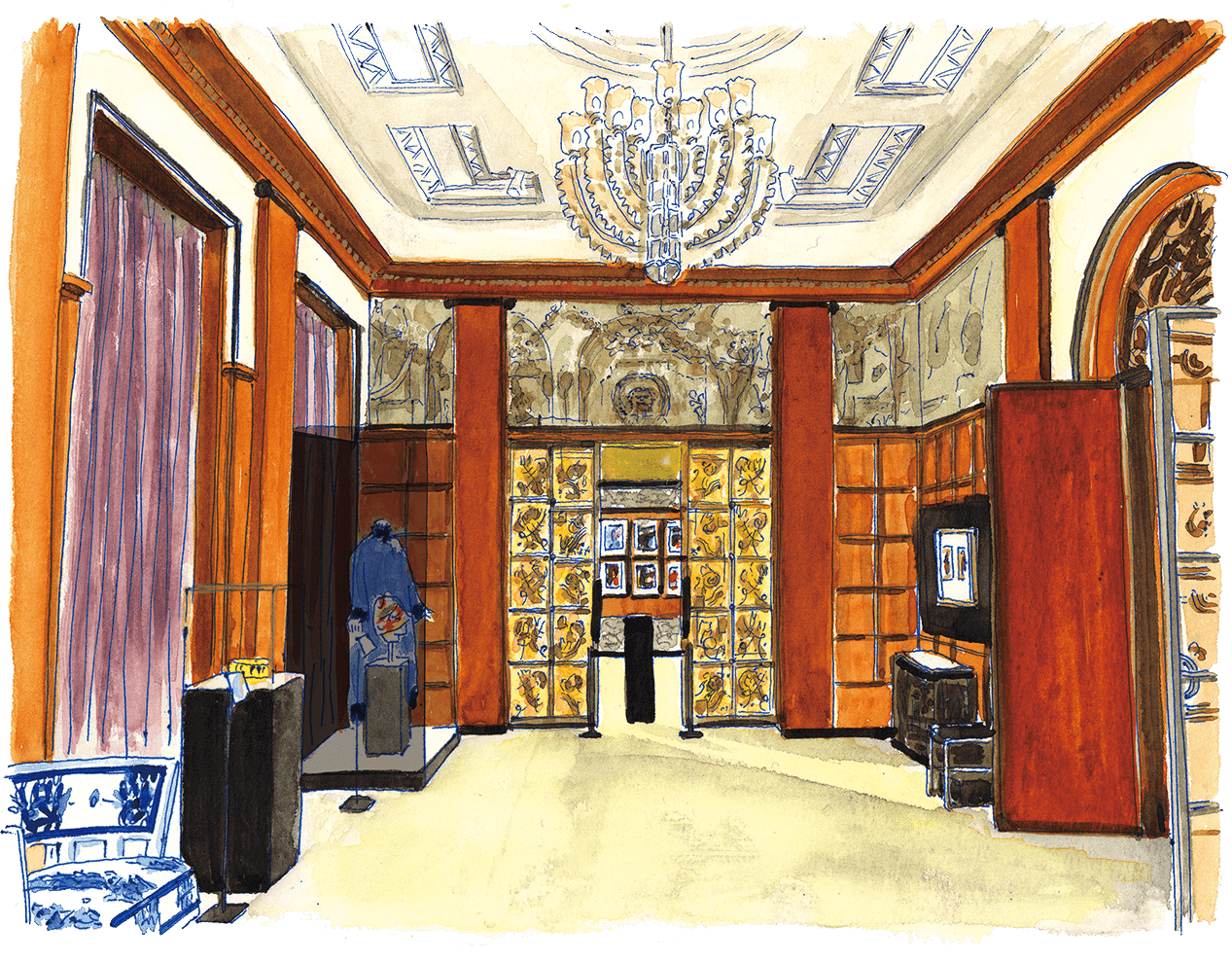

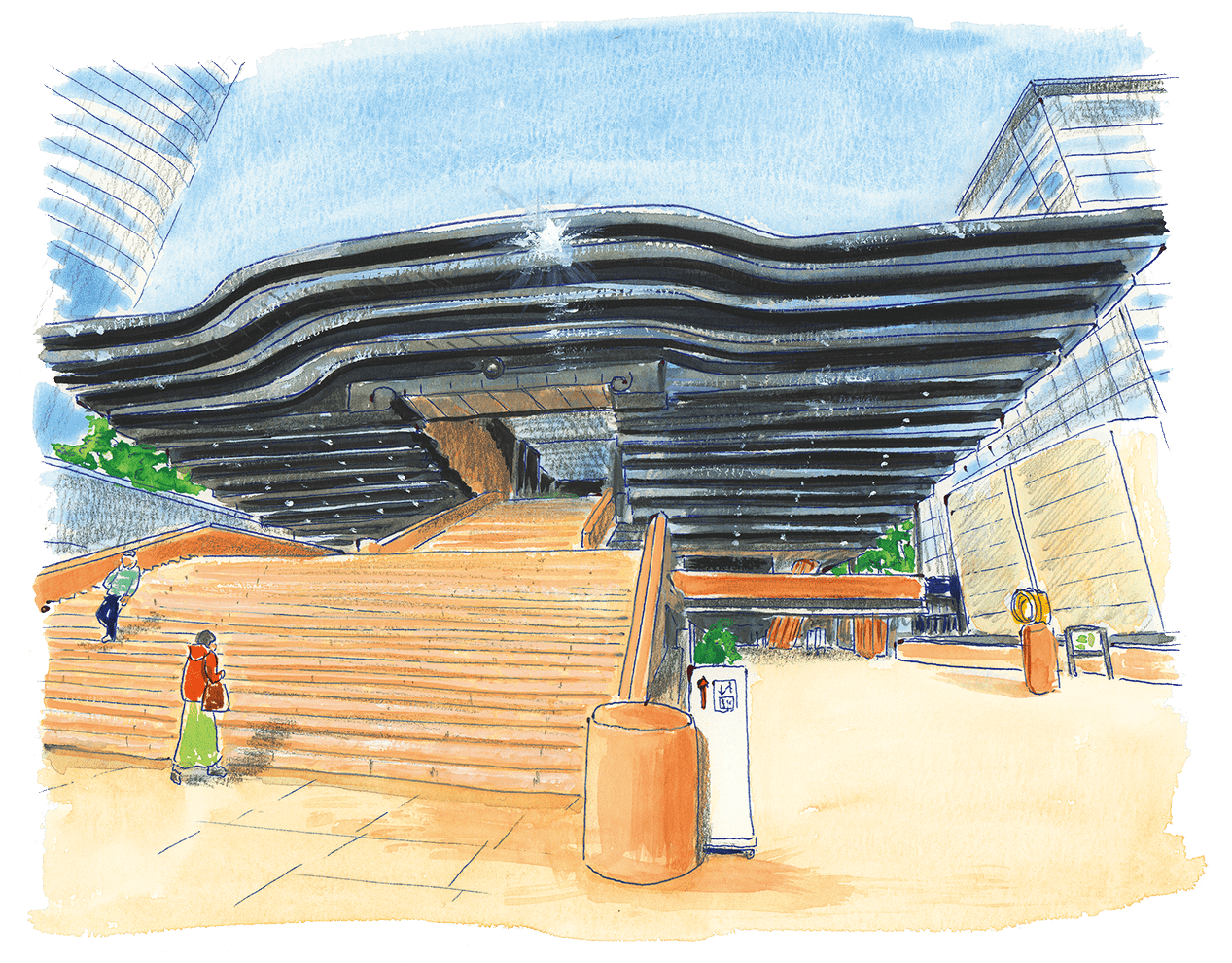

季節ごとに表情を変えるお堀の水面や、両岸の木々が美しい外堀通りの飯田橋と市ケ谷の駅の中ほどから伸びる細く急な坂を入る。静かなお屋敷街を背に、70年以上にわたってこの坂の途中に佇むのがフランス語学校・文化センター 「東京日仏学院」だ。開校は戦後間もない1952年。それに先がけて前年に完成し、今も教室やメディアテーク(図書館)などが現役で使われる建物が「坂倉棟」である。設計を手掛けたのはその名が示す通りに坂倉準三。これまでに本連載で「国際文化会館」や「岡本太郎記念館」なども紹介してきた、日本の近代建築を率いた一人だ。彼は、パリでル・コルビュジエの下に師事するなど、フランスには深い縁のある人物でもある。その坂倉が作り出したのは、大木が生い茂る緑豊かな庭を囲むようなL字型の、鉄筋コンクリート造3階建ての建物。特徴的なのは、敷地の入り口側からの外観だ。薄いスラブ(床面)がせり出してバルコニーとなり、てっぺんが逆円錐状に広がった形の柱がこのスラブを支える。建物の中で幾度も繰り返されるこの柱は、坂倉自身も“シャンピニオン(フランス語でキノコ)の柱”と呼んだもの。シンプルな空間に独特のアクセントを添えると同時に、建物自体の耐震性を高める役割も果たす屈強な柱だ。もうひとつ坂倉の造形力に唸らされるのが、L字の曲がり角に立つ白塗りの塔。不定形の空間にトップライトから光が落ちて、教会のような厳かさすらあるこの塔は階段室。内部には階段が二重らせん構造で2本あり、それぞれの階段の動線が交わることがないという、稀有な構造を持つ。かつては学院長用の階段とサービス用の階段のふたつに分かれていたというが、単に2本の動線と呼ぶのは惜しい優美さを備える空間だ。2021年にはさらに、敷地内に、南仏の村をイメージしたという藤本壮介による「藤本棟」も完成。日本を代表する建築家による半世紀以上をまたいだ佳作が中庭を囲み、教室だけでなく、一般利用もできるレストランや映画館、メディアテーク、書店、ギャラリーなども待つ。訪れるだけでフランス文化に浸れる場所として、これからも愛されていくことだろう。

ℹ️

東京日仏学院

3月16日(日)は「フランコフォニーのお祭り&フランス語オープンデー」。ベルギー・ワロン地方やカナダなどフランス語圏の各国大使館や地方政府代表部の協力のもと、アート、音楽、映画、郷土料理、フランス語に関するドキュメンタリーの上映や、フランス語に親しむワークショップなど、フランコフォニー (フランス語圏の総称)の文化イベントを開催。春学期フランス語講座の無料体験レッスンも受講できる。

>> 住所_東京都新宿区市谷船河原町15

tel_03-5206-2500

休館日_月祝

総合受付業務、メディアテーク開室時間は曜日によって異なる。HPにて確認を。JR総武線・東京メトロ飯田橋駅より徒歩7分、都営地下鉄牛込神楽坂駅より徒歩7分。

Illustration_Hattaro Shinano Text_Sawako Akune Edit_Kazumi Yamamoto