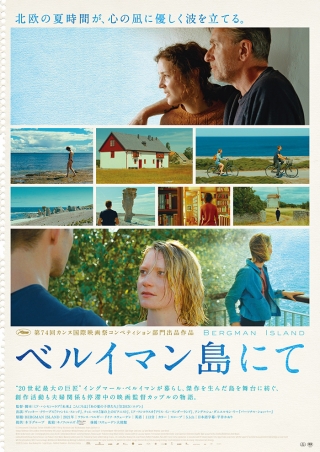

映画監督同士のカップルがインスピレーションを求め、スウェーデンのフォーレ島でひと夏を過ごす姿を描いた『ベルイマン島にて』。美しい海や森に囲まれたこの島は、巨匠イングマール・ベルイマン監督が晩年を暮らした場所として知られ、今作を撮ったミア・ハンセン=ラブ監督自身も、島に魅了された一人だそう。フォーレ島を舞台に選んだ理由などを通して、映画作りのベースになっている大らかな人生観について聞きました。

映画『ベルイマン島にて』ミア・ハンセン=ラブ監督にインタビュー。「水は人生のメタファー」北欧の夏に魅せられて

──この映画の舞台はスウェーデンのフォーレ島です。巨匠イングマール・ベルイマン監督がいくつかの作品を撮影し、晩年を過ごした場所だそうですね。

私は10年ほど前から、ベルイマンの作品や人生に傾倒していて。2007年にベルイマンが亡くなった後、彼の遺言により財産のすべてがオークションにかけられることになったんです。そのためのカタログを入手してみたところ、彼の身の回りにあったごく些細なものまで載っていて、眺めているうちに、彼が暮らしていたフォーレ島に行ってみたいという気持ちが高まりました。バルト海の真ん中に位置するこの島は、恐ろしくも魅力的で、厳かでいて刺激的。アーティストとしてのベルイマンから連想する、絶対的な品位を備えた究極の場所です。

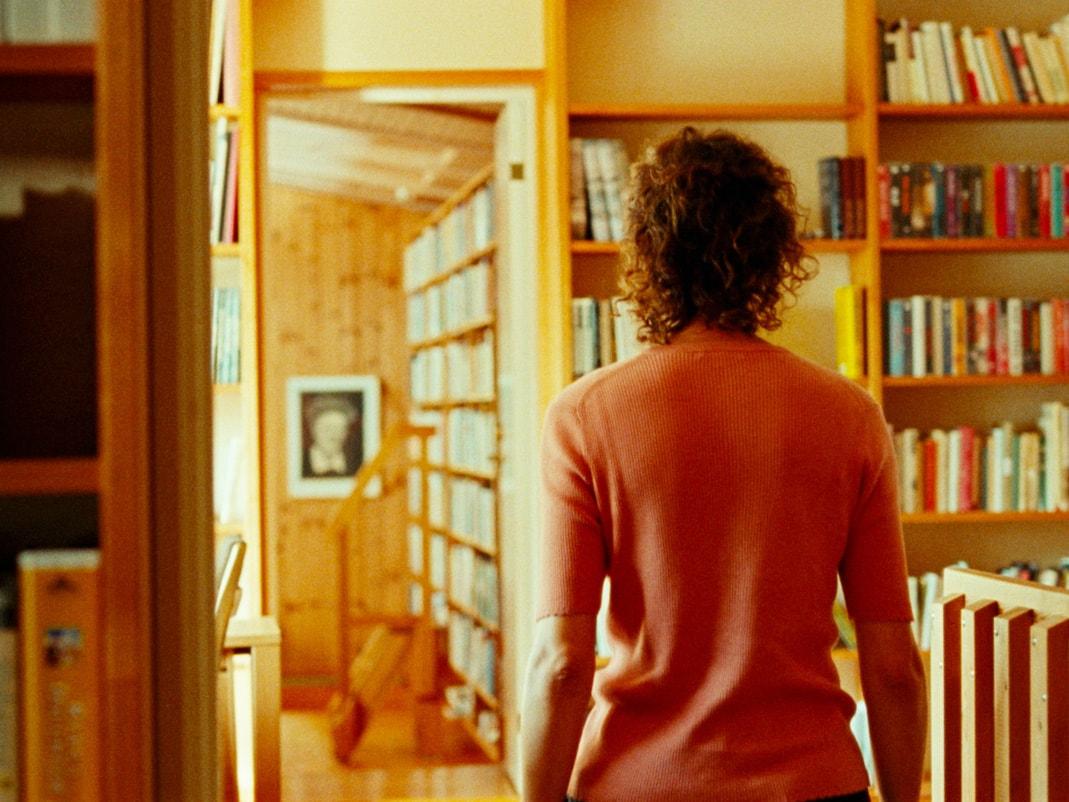

──劇中では、普段はアメリカで暮らしている映画監督同士のカップル、クリス(ヴィッキー・クリープス)とトニー(ティム・ロス)が、「ベルイマン・エステート」という滞在制度を利用して、フォーレ島でそれぞれに脚本を書きながらひと夏を過ごします。この制度は実際にあるものだそうですね。

はい。実は幸いなことに、オークションにかけられたベルイマンの遺産はフォーレ島に戻され、散り散りにならずに済みました。最後の最後に、ノルウェー人のビジネスマンがすべてを買い取り、家の中を原状回復したんです。それから彼はリン・ウルマン(※ベルイマンと女優リヴ・ウルマンの娘)と財団を立ち上げ、ベルイマンが望んだように、あらゆる分野のアーティストや学者、ジャーナリストがベルイマンの家をはじめ島内の施設に滞在し、必ずしもベルイマンに関連しなくてもいいプロジェクトに取り組むことができる制度を立ち上げました。私もこの制度を利用したんですが、利用者の中でベルイマンと直接関係のある作品に取り組んだのは、たぶん私だけです。

──映画が捉えた夏のフォーレ島は、海、川、森と、いかにも自然にあふれた美しい場所でした。これまでも監督の映画には、夏の北欧がたびたび登場していますよね。『あの夏の子供たち』(09)のスウェーデンでの劇中映画の撮影現場だったり、『グッバイ・ファーストラブ』(11)のデンマークのルイジアナ近代美術館だったり。

夏の北欧に魅力を感じているのはたしかで、とりわけ光やカルチャーに惹かれています。それと、私自身に北欧のルーツがあるということ。祖父がデンマーク人なのですが、18歳でとても若くして亡くなったので、私は会ったことがありません。家族の歴史における隠れた部分なんです。北欧で映画を撮ることによって、どこか自分のルーツを探し求めているところがあるのかもしれません。

あと、私にとって重要なのは「水」の存在です。

──水、ですか。

水は人生のメタファーなんです。私の映画はどれも、人生や時の流れ、そして運命について描いています。泉であれ、川であれ、海であれ、水が流れ循環していくさまは、私の映画が人生について投げかけている問いと関わっているように思います。

つまり、フォーレ島を映画の舞台に選んだのには、ベルイマンという存在、北欧のカルチャー、そして水が豊富なこと、この3つの理由があるわけです。

──言われてみれば、今作でクリスが海水浴をするシーンをはじめ、監督の映画では水辺の印象的なシーンが多いですね。水辺の映画というと、ジャン・ルノワール監督の『ピクニック』(36)が思い浮かびます。「水は人生のメタファー」という考え方は、そういう映画的な記憶の蓄積によるものなのか、それとも自身の体験に基づいているんでしょうか?

ジャン・ルノワールといえば、まさに彼が残したある有名な言葉が、私の心にいつも寄り添ってくれています。それは「川に浮かんだコルク栓のように、人生は流れに身を任せるものだ」という言葉(※もとは父で有名画家のピエール=オーギュスト・ルノワールがジャンに伝えたといわれる)。これは人生についての一つの哲学であると同時に、「運命に抗わずにどのように自由を見出すか」という問いを提起してもいます。逆説的で、だからこそ美しい言葉です。

──人生を川に見立てているんですね。そういえば『グッバイ・ファーストラブ』のエンディングテーマだった『The Water』という曲も、同じように人生を川にたとえた歌詞でした。

一方で、私自身の記憶も関係している気がします。子どもの頃にフランス・アルデシュ県の山岳地帯でよくバカンスを過ごしていて。フランスにはロワール川という大きな川が流れているのですが、その山岳地帯にはロワール川の源流があるんです。源流に近い小川のよく冷えた水に浸かって水遊びをしながら、「この小川が流れていつか大きな川になるんだ」と想像していたことが、水を人生そのものに結びつけるきっかけの一つなんじゃないかな、と。

──監督の映画では「時の流れ」が印象深く描かれています。これまではそれを時系列で見せることが多かったですが、今作ではクリスが脚本を書き上げていく過程に、時間が錯綜するようなトリッキーな仕掛けを取り入れていますね。

たしかに今までは時系列で、いわば現実主義的に表現することをあえて選択してきました。でも今回は、初めてその映画文法から一歩踏み出した。つまり過去と現在、現実と虚構が混ざり合い、時間の境界が曖昧な物語にすることを自分に許したわけです。ルールから解放されたような気分になり、脚本を書くのもすごく楽しくて。こんなにスイスイと筆が進んだのは、たぶん初めてです。

私は普段、脚本を書いているときや映画を撮っているときに、めまいを覚えることがよくあります。めまい、つまり混乱。何が真実で、何が真実でないか。何が夢で、何が現実か。この混乱が創作の糧になっているように思います。今作は映画作りのインスピレーションについての映画なだけに、今言った混乱をどうにかして伝えたいと思っていたので、非時系列的な描き方が結果的にしっくりきました。

──劇中、ベルイマン監督が9人の子どもがいながら50本弱の映画を作れたのは、育児を5人の母たちに任せていたからだという会話の中で、クリスは「好きなアーティストにはいい人でいてほしい」と話しますね。監督自身にとっては、モラルはクリエイティビティとどのように関わっていますか?

私にとってモラルとは、私たち一人一人が自分で自分に当てはめるべきものだと考えています。私自身は家族との生活と、アーティストとしての生活のバランスを取るように気をつけていて。尊敬される人間であろうと努力していますし、それが私の作品にもプラスになるんだと考えるようにしています。それから、人をジャッジしないこと。仕事で素晴らしいアーティストに出会う機会は多いですが、その人を私生活でも好きになれるかというと必ずしもそうとは限りません。でも私は相手のすべてを知っているわけではないし、ジャッジはしないようにしています。私たちがジャッジできるのは本来、自分のことだけです。

──監督は以前グレタ・ガーウィグを『EDEN/エデン』(14)で起用し、今作でも当初はクリス役に起用していました(※ガーウィグが『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(19)の監督を引き受けた関係でやむなく降板)。女性監督の数は増えてきていますが、コンスタントに映画を撮り続けるのはまだまだ難しい印象があります。グレタのような女性監督との間に、何か連帯感は感じていますか?

昔から、そして今でも、女性が映画を撮るのは、男性より難しいのは事実です。でもフランスはおそらく世界で最も女性監督が多い国で、むしろ恵まれている状態だと思います。特に作家性の高いタイプの映画でいえば、女性監督の比率はとても高いです。みんな自信を持って映画を撮ったり、映画学校に通ったりしています。

ほかの映画監督との間に連帯感を感じるとしたら、その決め手は性別ではなく「感性」です。何より映画の作り方、つまり「映画で何をしたいのか」が重要なんです。

──たしかに監督は、『サマーフィーリング』(15)のミカエル・アースや、『わたしは最悪。』(7/1公開予定)のヨアキム・トリアーといった、繊細な感情表現に定評のある監督たちとも親交が厚いと聞いています。

女性監督でも、すごく商業的な映画を撮る人もいれば、いわゆる“男っぽい映画”とされる、暴力を肯定的に描く映画を撮る人もいます。そういう場合、親近感は湧きません。逆に同じ理由から、今名前を出してくれたような男性監督の映画に共感することもあります。相手が女性であろうと男性であろうと、つながりを感じられるかどうかは感性次第なんです。

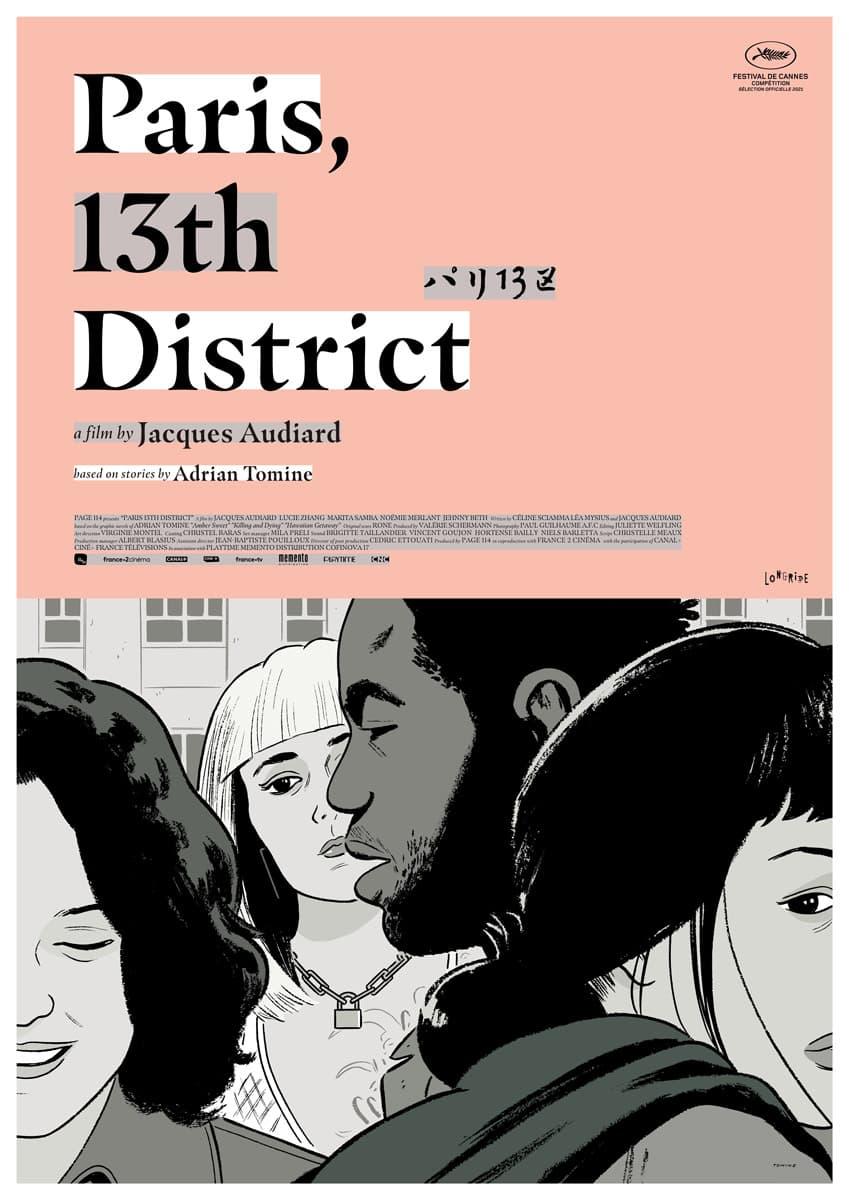

『ベルイマン島にて』

映画監督カップルのクリス(ヴィッキー・クリープス)とトニー(ティム・ロス)は、アメリカからスウェーデンのフォーレ島へとやって来た。創作活動にも互いの関係にも停滞感を抱いていた二人は、敬愛するイングマール・ベルイマンが数々の傑作を撮ったこの島でひと夏暮らし、インスピレーションを得ようと考えたのだ。やがて島の魔力がクリスに作用し、彼女は自身の“1度目の出会いは早すぎて2度目は遅すぎた”ために実らなかった初恋を投影した脚本を書き始めるのだが──。

監督・脚本: ミア・ハンセン=ラブ

出演: ヴィッキー・クリープス、ティム・ロス、ミア・ワシコウスカ、アンデルシュ・ダニエルセン・リー

配給: キノフィルムズ

2021年/フランス・ベルギー・ドイツ・スウェーデン/113分/カラー/スコープ/5.1ch/原題:BERGMAN ISLAND

4月22日(金)、シネスイッチ銀座ほか全国順次公開

© 2020 CG Cinéma ‒ Neue Bioskop Film ‒ Scope Pictures ‒ Plattform Produktion ‒ Arte France Cinéma

🗣️

Mia Hansen-Løve

1981年、フランス・パリ生まれ。17歳のときにオーディションを経てオリヴィエ・アサイヤス監督の『8月の終わり、9月の初め』(98)でスクリーンデビューをした後、2000年、同監督の『感傷的な運命』に出演。その後、2003年より『カイエ・デュ・シネマ』誌で批評活動を行う一方、最初の短編『Après mûre réflexion(原題)』(04)を撮り、その後も次々と短編を発表。監督・脚本を手掛けた初長編映画『すべてが許される』(06)は、2007年にカンヌ国際映画祭〈監督週間〉に出品され、さらにその年の最も優れた新人に送られるルイ・デリュック賞に輝く。第2作『あの夏の子供たち』(09)はカンヌ国際映画祭〈ある視点部門〉にて審査員特別賞を受賞。第3作の『グッバイ・ファーストラブ』(11)はロカルノ国際映画祭で特別賞を受賞し、フランス映画界の新たな才能としての評価を確かなものにした。そのほかの監督作に『EDEN/エデン』(14)、『未来よ こんにちは』(16)、『Maya(原題)』(18)がある。

Photo @Judicaël Perrin

Text&Edit: Milli Kawaguchi