ミニスカートで一世を風靡した英国生まれのファッションデザイナー、マリー・クワント。アイコンであるデイジーマークでおなじみのブランドだが、ジェンダーや階級の境界線を押し広げた現在92歳のマリーが、現在を生きる私たちにもたらした革命について語り継ぐ人はそう多くないかもしれない。ロンドン出身の俳優でプロデューサーのサディ・フロストが、自分らしく着たい服を着るマリーの意識とシンクロするように生み出したのは、観るだけでエネルギーがみなぎってくるような楽しく、自由なドキュメンタリーだ。パンデミックの最中という状況で監督デビューを果たしたサディに、本作への思いを聞いた。

サディ・フロストにインタビュー。マリー・クワントに学ぶ、既存のシステムに挑戦し、自分らしく生きられる道を模索する力とは?

──マリー・クワントについて知っているつもりでいたのですが、このドキュメンタリー映画を観て、全然彼女のことをわかっていなかったんだと思いました。

私自身、彼女が実際にどれだけのことをしたのか理解していなかったと思います。才能あるデザイナーであることは知っていましたが、これほどまでに世界中を飛び回って世の中に影響を与えたパワフルな人物だとは知らなかった。だからこそ他の多くの人にもマリー・クワントを知ってもらいたくて、エンターテインメント性の高いドキュメンタリー映画にしようと意図したのです。

同じ頃、セントラル・セント・マーチンズでファッションを学んでいる娘から、彼女のことを知らない生徒がたくさんいると聞き、女性のため、そしてファッションのために貢献してきた彼女のドキュメンタリー映画の必要性をさらに実感して。手遅れになる前に、現在92歳のマリー・クワントを知っている人たちから、全ての話を聞いておこう、そうすれば、彼女の遺産は映画の中で生き続けることができると思ったんです。

──サディ・フロストさんは、映画のプロデューサー、俳優、ファッションデザイナー、作家として活躍されています。自分が監督をする未来は想像していました?

このドキュメンタリーを監督してみないかというお話をもらったときは、何から始めたらいいのかわかりませんでした。監督をしようと考えたこともなかったですし。でも、映画監督の勉強をしに行ったのは面白い経験でした。そこで学んだのは、映像素材を理解し、信頼し、有機的になること。そして、ストーリーのフックを見つけて、それを自分の中に取り込むこと。細かいディテールにまでこだわりがあるのなら、これは私のビジョンだと感じることができるし、そのビジョンに向かって進むことができる。映画を撮るうえで、それを本当に実感しました。

──実際、監督をしてみて、いかがでしたか?

すごく疲れるし、ストレスももちろんありましたが、楽しかったですね。チームのスタッフ一人ひとりのことを理解して、良好な信頼関係を築くことと、自信を持つことが重要なんだとわかりました。あとは入念に準備すること。脚本を書き、大量のアーカイブを見て、照明やルックをデザインして、万全の態勢で撮影に臨みました。偶然の産物ですが、最終的にこの映画を多くの人が気に入ってくれたことで、自分はこの仕事に向いてると思えました。今、’60年代のアイコンであるツイッギーについてのドキュメンタリーを撮っているのですが、来年春には完成できるかなと。その後、オリジナル脚本・監督映画の制作も予定しています。

──マリー・クワントは才能豊かなデザイナーであり、母であり、常にマスコミに囲まれていた人でしたが、サディさんも4人の子どもを育てながら、表に出ながらクリエイティブな仕事をするうえで、共感する部分も多かったのでは?

彼女の息子であるオーランド(・プランケット・グリーン)は、私が母親であることも、マスコミに囲まれてきた過去も知っていたので、信頼してくれたんだと思います。その気持ちに応えるためにも、不快になるようなトピックに関しても、搾取的でなく、公正な方法で伝えようとしました。彼女のペルソナを吸収してチャンネルを合わせ、その思考を理解しようとすると、彼女のことを本当に知っているような気持ちになってくるんです。そうして人間らしくマリー・クワントにまつわる事実を伝えることで、何十年もかけてあらゆることを経験しながら、どうしたら自分が楽に生きられるかを模索している彼女に、クリエイターとして共感できたのだと思います。また、マリーは人前に出ることを苦手としていましたが、私自身も、人前に出ることをできるだけ避けていた時期もありましたから。

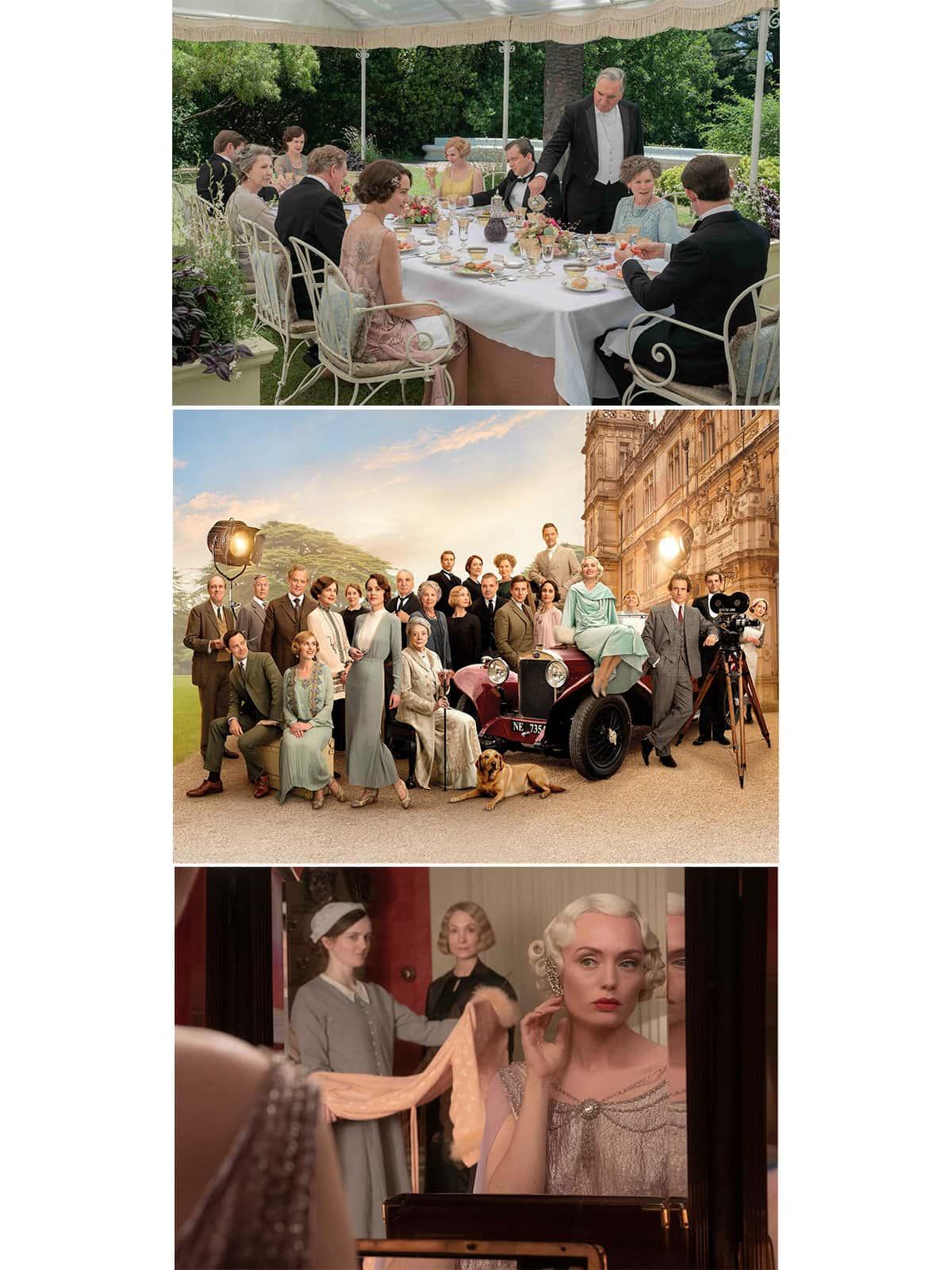

──本編では、俳優カミラ・ラザフォードがマリー・クワントを演じるシーンと、本人の映像や声、ヴィヴィアン・ウエストウッドやケイト・モスなどのインタビュー音源が混在していて、そのバランスが素晴らしいなと思いましたが、パンデミックの中で生まれたアイディアだったのでしょうか?

まさに、みんながまだやっていない、見たことのないオリジナルの方法を模索しました。マリー本人にも会おうとしたのですが、ロックダウンが起き、高齢の彼女に会うことは叶わなくなってしまった。ほかの人たちも同様に対面取材をすることが難しく、予定を立ててもキャンセルされることが多くて。だから、レコーダーを送って音声を録音してもらったり、ズームで収録したりもして、語り手本人が登場するインタビュー映像はそこまで数を撮れなかったんです。

ただ、面白いのは、ドキュメンタリーの制作は何が起こるかわからないし、状況によって進化するということで。コロナの影響で映像より音声が多くなったことは結果的に良かったなと。音声をアーカイブ素材と組み合わせるとすごく映えるので、とにかく膨大なアーカイブを何百時間も観てピックアップしていきました。使えば使うほど、お金もかかるというデメリットもあるんですけどね(笑)。

──最終的に、どんな効果をもたらす映画にしたいと考えていました?

うるさくて忙しい映画にはしたくないなと。生意気で風変わりでセクシーだけど、エンタメ性があるものをつくりたかった。ドキュメンタリー監督って、作品そのものみたいな人が多いような気がするんですが、私の出発点もそこにあったと思います。自分が好きなもの、見るものにこだわりがあるからこそ、自分が見たいものを撮って、人々がそれを好きになってくれることを願うしかなかない。今回一緒に仕事をしたエディター、撮影監督も面白い視点を持っている女性なんですが、多くの女性が参加して、その後も続いていくようなプロジェクトにもしたいと考えていました。

──ミニスカートに対して、男女の異なる意見をおもしろおかしく見せていましたね。

女性はただ自由と楽しみを望んでいて、男性はすぐめくれるから男性を喜ばせたいのだと受け取る(笑)。その意見の相違は面白かったですね。マリーは、カラフルな色やデザインを用いて、ジェンダーや階級の境界線を押し広げました。彼女がデザインするまでは、女性がパンツを履くことさえ当たり前じゃなかったことを、この映画をつくりながら知りました。変えなければならないことがたくさんあった時代に、それを一つずつ実行した彼女に、私たちは多くの借りがあると思います。

──あなた自身、長らく男性中心だった映画業界で、女性として約40年間仕事をされてきた経験があります。その視点は、創作にどのように反映されていると思いますか?

今では、小道具や美術、撮影監督など女性のスタッフも多いですが、子役時代から若い女性が映画の撮影に参加する場面を見てきて、スタッフに女性はほとんどいなかったですし、男女比は95:5でした。私自身の経験もそうですし、ドキュメンタリー作品において、私が重要視していることのひとつは、搾取の問題です。1980年代後半から90年代にかけての男性による女性への接し方は、今とはまったく異なるものでした。女性が素直に生きることを、多くの男性が非難していたんです。変化を起こしてきたマリーやツイッギーを通して、既存のシステムに挑戦しなければ物事は変わらないということを人々に思い出させるのは、とても興味深いことだと思ってます。

──私自身、女性をエンパワーメントしてきたマリーについてを知ることで、勇気づけられました。

女性たちに、自分たちは変われる、再定義できる存在なんだとわかってもらいたくて。子どもを産んだからって、仕事をやめなくてもいいし、仕事でも学問でもいつでも復帰できるし、年齢を重ねれば重ねるほど、経験も知恵も増えるので生きやすくなります。

若い頃は、人々が考えるようなカテゴリーに当てはまらないという理由で、排除されたり、いじめられたりもしましたが、自分の道を突き進んでいけば、自分らしく生きられるようになるんですよね。最終的に、何を言っても無駄と思われるような、他人が簡単には手を出せないような存在になっていく。生きていくなかで、職業を変え、成功したこともあれば、失敗したこともあります。でも、私にとって重要なのは、意欲と努力、そして実際に経験を積んで、学び、経験することなんです。

──最近は、人からの批判や中傷に対しては、どうやって対応していますか?

基本は無視します。ただの誰かの意見だから、気にする意味がないなと思って。私以外、誰も私の人生を歩いたことがないわけだから。ただ、自分が批判的でいたくないと思う理由は、批判的なコメントを寄せる多くの人は、その人自身は何もしていないように思うから。自分の人生に取り組んで、より懸命に働いている人には、そういう意見は気にならないんじゃないですかね。自分がどう思われるかも大事かもしれないけれど、結局は自分の心の状態、キャリア、そして愛する人が健康であることの方が私にとっては重要なんですよね。

──自由に自分らしく年を重ねるための秘訣とは?

自分に正直に生きて、自然に親しむこと。ウォーキングやヨガで身体を動かして、ポジティブに物事を捉える。ただ、あまりに居心地が良すぎると、批判的になったり、不機嫌になったりしてしまうので、いつもつま先立ちで、身軽でいなければとは思ってるかもしれません。心のゆとりを持ち続けるというか。ちょっと重い気分になったときは、空気を澄ませて、ヨガをして、美味しいものを食べるようにしてます。

『マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説』

第二次世界大戦後の1955年、フランスのオートクチュール発の優雅で女らしいファッションに窮屈さを感じていたマリー・クワントは、自分が着たい服をクリエイトしたロンドン初のブティック《BAZAAR》をチェルシーのキングス・ロードにオープン。60年代初めには動きやすく少女らしさを演出するミニスカートが世界中で大ブームを巻き起こす。若い女性のほしいに敏感なマリーは、夫のアレキサンダー・プランケット・グリーンと友人のアーチー・マクネアに支えられ、ファッションビジネスの新機軸を打ち出してゆく。

監督: サディ・フロスト

出演: マリー・クワント、ケイト・モス、ビビアン・ウエストウッド、デイブ・デイビス、ピート・タウンゼント、ポール・シムノン

配給: アットエンタテイメント

2021年/イギリス/英語/90分/ビスタサイズ/原題:QUANT

2022年11月26日(土)、Bunkamuraル・シネマほか全国順次公開。

© 2021 MQD FILM LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.

🗣️

SADIE FROST

映画、演劇、テレビで30年以上のキャリアを持つサディ・フロストは、プロデューサー、俳優、ファッション・デザイナー、作家の顔を持つ。フランシス・フォード・コッポラ監督『ドラキュラ』(1992)や、エミー賞やゴールデングローブ賞にも多数ノミネートされたTV映画『UPRISING アップライジング』(2001)、ポール・ W・S ・アンダーソン監督のデビュー作『ショッピング』(1993)に出演。1999年に元夫のジュード・ロウ、ユアン・マクレガー、ジョニー・リー・ミラーと制作会社ナチュラル・ナイロンを設立し、デヴィッド・クローネンバーグ監督のSFサスペンス映画『イグジステンズ』(1999)や、『ノーラ・ジョイス 或る小説家の妻』(2000)を制作。その後、アンジェリーナ・ジョリーとグウィネス・パルトロウ出演の『スカイキャプテン ワールド・オブ・トゥモロー』(2004)を共同プロデュース。更には、自身のファッションブランド「フロスト・フレンチ」を立ち上げるなど、2000年代も活躍。