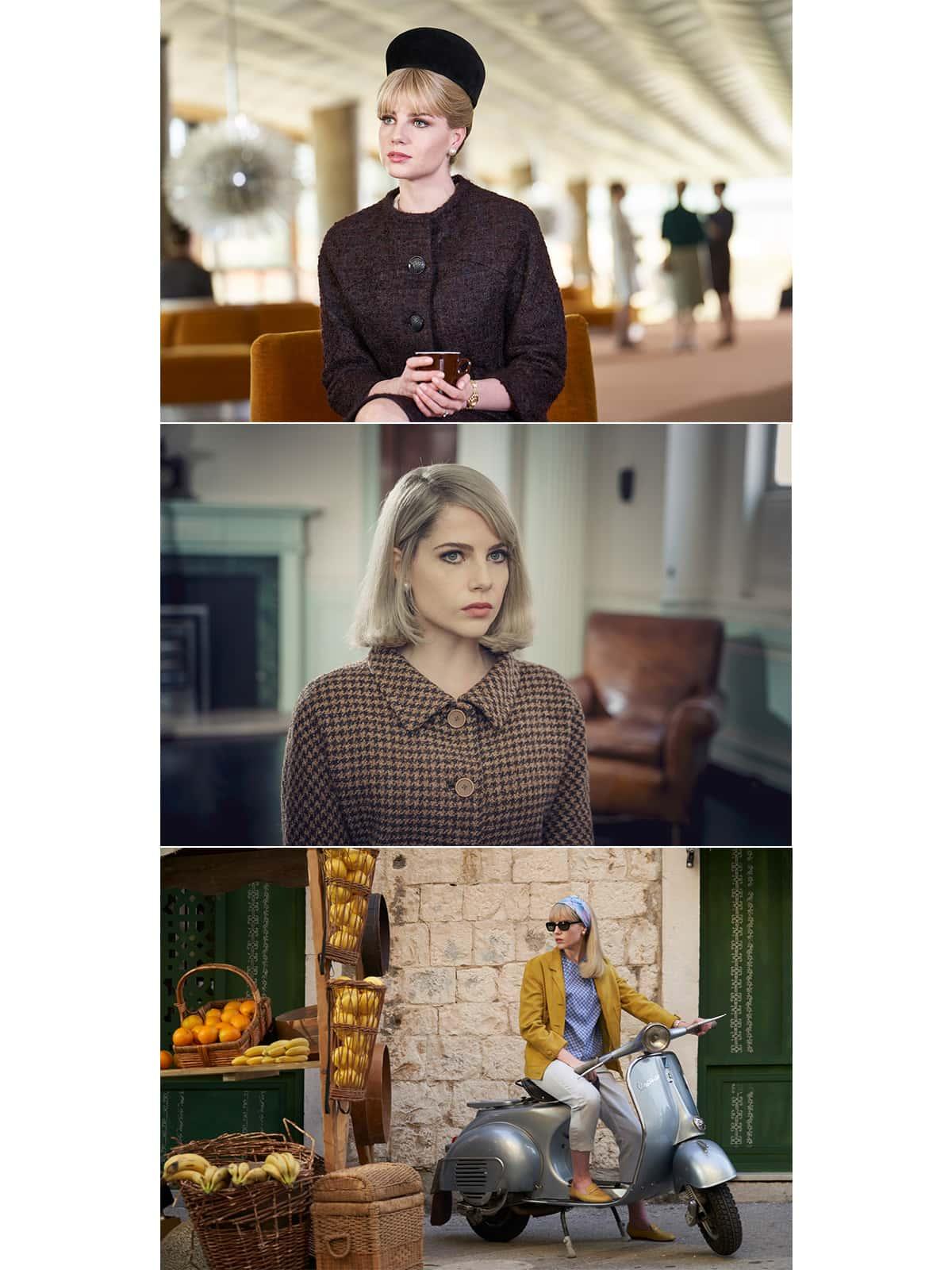

舞台はノルウェーの首都・オスロ。夢見がちな主人公・ユリヤの恋愛模様を軸に、つまずきまくりな20代後半〜30代前半の日々を描いた映画『わたしは最悪。』。主演のレナーテ・レインスヴェがカンヌ国際映画祭女優賞を受賞し、またアカデミー賞で脚本賞と国際長編映画賞にノミネートされるなど、世界的に話題を呼びました。共感必至な物語を、熟練した映画言語で撮り上げた、ヨアキム・トリアー監督に話を聞きます。

映画『わたしは最悪。』ヨアキム・トリアー監督にインタビュー。「これはプレッシャーで行き詰まった都会っ子の物語」

──「夢と現実に折り合いをつけるストーリーを撮りたい」と、この映画を作ったそうですね。そう思ったのはそもそも、どうしてだったんでしょうか?

イギリスの精神分析医、アダム・フィリップスの『Missing Out: In Praise of the Unlived Life』という本を読んだことがきっかけです。その本によれば、彼のもとを訪れる人のほとんどが、想像上の人生プランを持っていたそう。たしかに僕らはみんな、元恋人との復縁や本当に就きたい職業など、密かにいろんな空想を抱えていますよね。で、やがてその多くが実現しないまま人生を終える、と。

──監督もそのことを実感しています?

ええ。映画は夢のようなもので、いち映画監督として僕の人生は、映画を通して空想を現実化させることともいえます。でも私生活では、別の人生を夢想することもあるし、まぁ人間だから当然ですよね。他人を理解し、また自分自身をより深く理解するためには、想像力を働かせなければなりません。これを心理学では、「メンタライゼーション」と呼びます。この物語の主人公・ユリヤ(レナーテ・レインスヴェ)も夢想家ですが、想像力とはそんなに悪いものではないんです。常に現実的でいるべきとは思いません。

──ユリヤは、まるで「人生は永遠に続くもの」と信じているかのように、仕事も恋愛もずっとどこか優柔不断です。彼女が写真という、ある意味で時間を止める芸術を志す設定は、そのことと関係がありますか?

無意識でしたが、関係あると思います。僕自身、時間の流れが速すぎると感じていて。僕のすべての作品に共通するテーマですが、この作品ではよりはっきりと、時間の喪失を受け入れていかなければならないということを描いています。終盤で、ユリヤは大事な存在であるアクセル(アンデルシュ・ダニエルセン・リー)の写真を撮りますよね。永遠はありえないとわかっていながら、彼をつなぎ留めようとするかのようです。

──アクセルは冒頭でユリヤの恋人になる、成功したグラフィックノベル作家です。温和な人柄ですが、彼の作品の『ボブキャット』は差別的だと批判されてもいます。このギャップを持たせたのはなぜですか?

アクセルはユリヤより年上で、僕と同世代です(※監督は1974年生まれ)。僕が若かった頃は、挑発的な言動が今よりポジティブに受け止められていたように思います。なぜなら、権力に対抗するためのパンクな行為だったから。挑発的でいることで、黒人、女性、ゲイといった、あらゆる疎外されたグループと共闘することができたんです。

──アクセルがエアドラムするシーンで、彼の秘めたパンクスピリットを感じました。

ええ、まさに! でも、時代は変わりました。さっき言ったような挑発にはトキシック(有害)な面があったと感じている人もいて、それも理解できます。ただ正直、この問題において、どっちの時代が正しい/間違っているとは言いづらい。たとえばコメディ作品に顕著だと思うのですが、今は人々が挑発的な言動に敏感なせいで、想定外の相手を攻撃したことになってしまう恐れがあったり。僕の世代はみんな多かれ少なかれ、今で言う「間違い」を犯してきていると思います。そのことがどんなふうに機能しうるか、アクセルを通して語りたいと思いました。

──監督はこれまでも、トキシック・マスキュリニティ(有害な男らしさ)を感じさせるキャラクターを描いてきました。『リプライズ』(06)に登場するパンクバンド・コミューンのメンバーだったり、『母の残像』(15)に登場する引きこもりがちな少年・コンラッドだったり。

『リプライズ』は、マスキュリン・カルチャーについての映画でした。男性だらけのグループの中に、傷つきやすく繊細な人と、そうでない人がいて。彼らの姿を通して、男性として成長する過程で、弱さを隠してカッコよくあろうとするのが、いかに困難なことであるかを表現したかったんです。でも『母の残像』のコンラッドがトキシックかどうかはわからないな。彼はシャイで、社交的にふるまう術がないだけ。日記の内容を知りさえすれば、実はとてもスマートで繊細な人だとわかるんです。

──たしかにそうでした。でもアクセルは、彼らとはまた少し違いますよね?

そのとおりだと思います。彼は温かい家庭を持ちたいと願う、心優しい男性です。ただ、そんな彼も『リプライズ』のような環境で育ってきたはずで。ちなみにアクセル役のアンデルシュ・ダニエルセン・リーは僕の映画の常連で、『リプライズ』と『オスロ、8月31日』(11)で主演しています。つまりアクセルは、これまで僕が描いてきた自己破滅的なタイプの男性たちが、40代になって丸くなった姿だといえるかもしれません。

──アンデルシュ・ダニエルセン・リー、すごく好きな俳優です。ミカエル・アース監督の『サマー・フィーリング』(15)や、ミア・ハンセン=ラヴ監督の『ベルイマン島にて』(21)などを観ましたが、ユニークな存在感ですよね。

僕はミカエルとは親友で、ミアのこともよく知っています。二人とも、僕が尊敬してやまない映画作家です。……で、本題のアンデルシュですが、彼の魅力については何時間でも話せますよ(笑)。まず、とても知的なんです。彼は医者でもあり、俳優の仕事がある日以外は、開業医として診療しているんですよ。さらにミュージシャンや作家でもあって。まるでルネサンス期の教養人のように万能です。

──すごい才能の持ち主ですね……!

同時に、彼には傷つきやすくエモーショナルな一面があります。そういう繊細さを、カメラの前でさらけ出せる。その勇気にこそ、僕は魅力を感じています。常にカッコつけようとする俳優は多いですが、彼らにはカッコいい男性しか演じられませんから。

──劇中で反復される、あるショットが印象的でした。それは画面いっぱいにオスロの街の風景が広がっている中、ユリヤ、あるいはアクセルの後ろ姿がぽつんと映ったショットです。どういう狙いがありましたか?

気づいてくれてありがとう。あれは、ドイツ語で「Rückenfigur(直訳:背面像)」と呼ばれる絵画の構図からインスピレーションを受けています。1700〜1800年代にかけて、ドイツ・ロマン主義の画家たちが描いた風景画によく見られる構図です。たとえば男性が手前の山の上に、背中を向けて立っている。彼の視線の先には、そしてこれは同時に僕ら鑑賞者の視線の先でもあるわけですが、空や山並みが広がっている(※有名な例は、カスパー・ダーヴィト・フリードリヒの『雲海の上の旅人』)。実存主義的な世界の見方で、小さな人間と大きな自然を描いています。この構図を現代的に捉え直し、都市特有のプレッシャーを表現しようとしました。

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ – The photographic reproduction was done by Cybershot800i. (Diff), パブリック・ドメイン, リンクによる

──都市特有のプレッシャー、ですか。

社会から「何かスゴいことを成し遂げなければならない」、「自分だけの役割を見つけなくてはならない」などと、過度に期待されているような感覚というか。ユリヤやアクセルをはじめ、そのプレッシャーで行き詰まった都会っ子たちの物語を、僕はずっと描いてきたように思います。個人としての意識を、自分がいる集団とどう擦り合わせていくか。このアイデンティティの葛藤を視覚的に表したかったんです。

──撮影監督のキャスパー・タクセンとは初めてのタッグですね。彼はマイク・ミルズ監督の『人生はビギナーズ』(10)や、ガス・ヴァン・サント監督の『追憶の森』などを手がけています。

長い間ヤコブ・イーレと組んできましたが、今回は残念ながら家庭の事情で参加してもらうことができず。で、どうしようかと思ったときに、もともとファンだったキャスパーのことが頭に浮かびました。いざお願いしてみたら、思いやりと遊び心を併せ持った人で、一緒に仕事をしていて楽しかったです。それに、光の扱いがうまい。彼はデンマーク出身なのですが、より北に位置するノルウェーの夏の空を見て、とても明るいと驚いていました。好奇心いっぱいに夜更かしして、10分ごとに空の写真を撮ることで、撮影に最適な青色や光が現れる時間帯を見つけてくれました。

──その甲斐あって、劇中に何度か登場する、ユリヤが街を歩くシーンでの、朝焼けや夕焼けの空が抜群に美しかったです。青、ピンク、紫がかっていて、エモーショナルで。

ノルウェーは、冬は暗いんですけど、夏は本当に空が綺麗で。僕も、ちょうど太陽が水平線の辺りにある時間帯の、移り変わりゆく光が好きです。それにかなり北のほうにある国なので、夜から昼、昼から夜への移行がとても長くて。その間を利用して撮影を行うのは、もはや文化的なものかもしれない。

──色彩感覚のつながりで聞きたいのですが、終盤にアクセルが子ども時代を過ごした家が登場し、窓ガラスの色が赤、黄色、青とカラフルですよね。あのアイデアにはどういうきっかけが?

実は、あれは僕が子どもの頃に住んでいた家で、窓ガラスもそのまま使っているんです。ただし、アクセル=自分ということではありません。描きたかったのは、色ガラス越しだと、いかに世界が違って見えるかということ。僕自身、この窓を通して、自分と世界の間にはある種の距離があるんだと気づきました。今回は35ミリフィルムで撮影したんですが、それは光や人をリアルに感じられるように、色彩を強くしたかったから。あのガラス越しのショットには、ごくシンプルなレベルでワクワクしましたね。

『わたしは最悪。』

学生時代は成績優秀で、アート系の才能や文才もあるのに、「これしかない!」という決定的な道が見つからず、いまだ人生の脇役のような気分のユリヤ。そんな彼女にグラフィックノベル作家として成功した年上の恋人・アクセルは、妻や母といったポジションをすすめてくる。ある夜、招待されていないパーティに紛れ込んだユリヤは、若くて魅力的なアイヴィンに出会う。新たな恋の勢いに乗って、ユリヤは今度こそ自分の人生の主役の座をつかもうとするのだが──。

監督: ヨアキム・トリアー

脚本: ヨアキム・トリアー、エスキル・フォクト

出演: レナーテ・レインスヴェ、アンデルシュ・ダニエルセン・リー、ハーバート・ノードラム

配給: ギャガ

ノルウェー、フランス、スウェーデン、デンマーク/カラー/ビスタ/5.1chデジタル/128分

7月1日(金)よりBunkamuraル・シネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ他全国順次ロードショー

© 2021 OSLO PICTURES – MK PRODUCTIONS – FILM I VÄST – SNOWGLOBE – B-Reel ‒ ARTE FRANCE CINEMA

🗣️

ヨアキム・トリアー

1974年、デンマーク生まれ。世界的に著名な監督であり、脚本家。これまでに発表した長編映画『リプライズ』(06)、『オスロ、8月31日』(11)、『母の残像』(15)、『テルマ』(17)はすべてエスキル・フォクトとの共同脚本によるもので、カンヌ、サンダンス、トロント、カルロヴィ・ヴァリ、ヨーテボリ、ミラノ、イスタンブールといった国際映画祭に招待され、賞に輝いた。今作『わたしは最悪。』は5作目の長編映画となる。

Photo © Christian Belgaux

Text&Edit: Milli Kawaguchi

![映画『マイスモールランド』川和田恵真[監督]×嵐莉菜[主演]インタビュー。「いろんなルーツの人を心に思いながら作りました」](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.ginzamag.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F3b56e68912df64e53a52223154c9988c.jpg&w=3840&q=75)