アートタウン六本木の一翼を担う「国立新美術館」が今回の目的地。長く日本の建築界のトップを走り続けた黒川紀章の生前最後に完成した美術館には、建築家の強い意志が宿ります。#東京ケンチク物語

黒川紀章の生前最後に手がけた美術館に宿る強い意志。アートタウン六本木の一翼を担う「国立新美術館」:東京ケンチク物語 vol.16

国立新美術館

The National Art Center, Tokyo

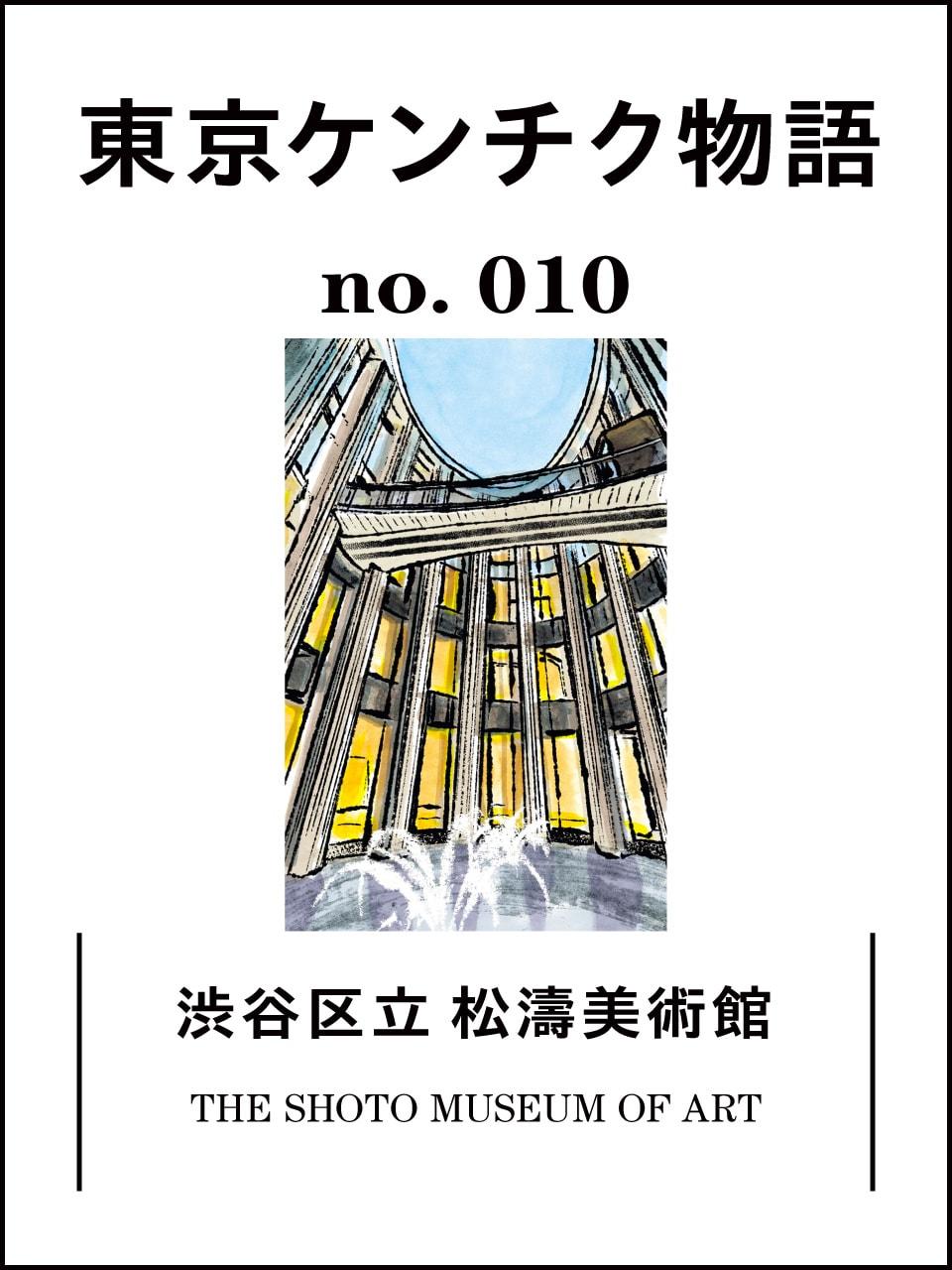

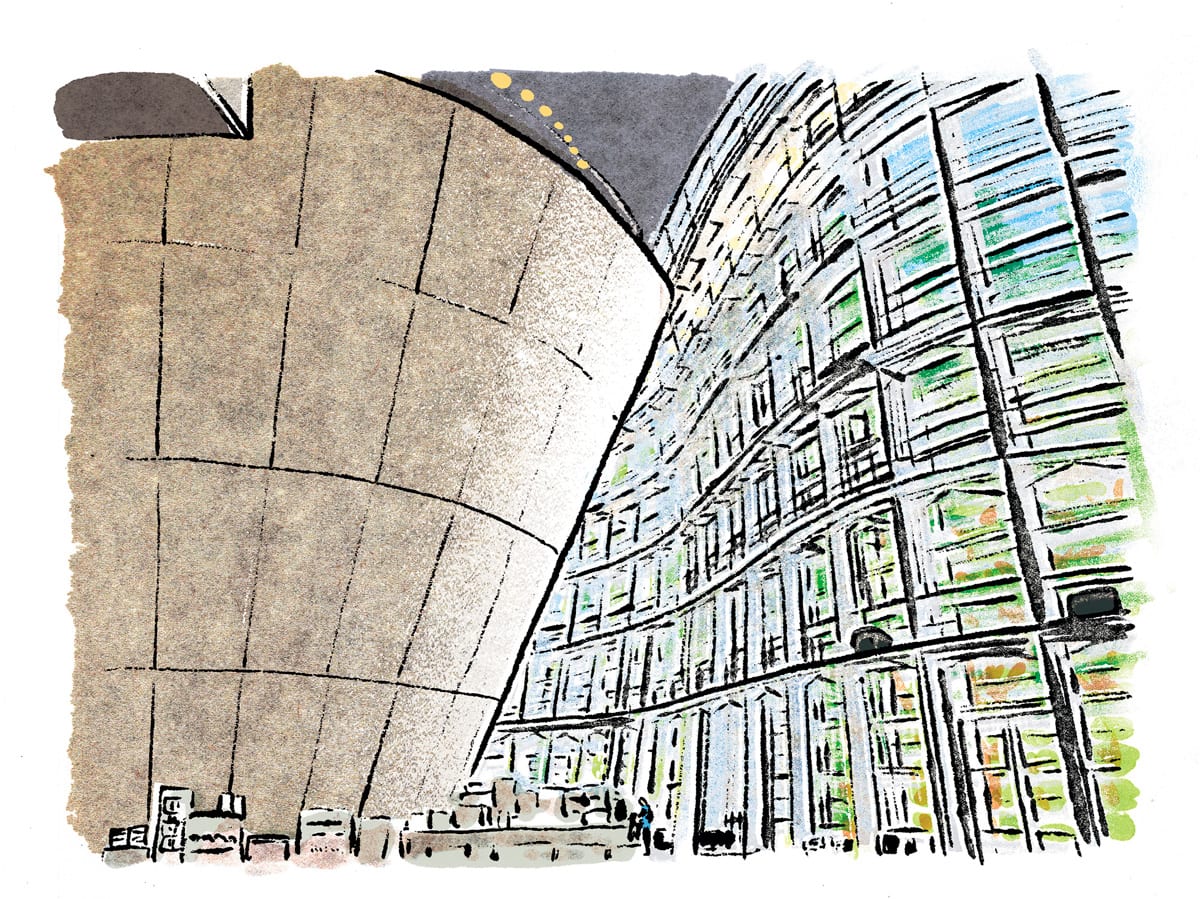

大規模な美術館が点在し、アートイベントも行われるなど、〝アートの街〟としての顔がすっかり定着した六本木エリア。「国立新美術館」もその求心力のひとつだ。開館は2007年。この年に逝去するまで、ほぼ半世紀にわたり活躍した建築家・黒川紀章が日本設計とタッグを組んで設計を手がけた。最大の特徴は、なんといっても建物前面を覆う巨大なガラスの曲面。ガラス面の外側にガラスのルーバーのついたこの壁は、長さ150mにわたってうねうねと3次元的に波を打つ。展示室が入る四角い建物を、1枚の巨大なガラス布で覆うようにふわりとかけた感じだ。見た目にも強烈な印象だが、実はそれ以上に、美術館にとって大きな意味を持つ。

こちらが通常の美術館と大きく異なるのは、コレクションを持たないこと。常設展示がなく、企画展や公募展が年間を通じて開催されているわけで、そういう意味では展示に定まった性格がない。黒川は、展示室とその周辺とを巧みに切り分けることで、そんな美術館としての個性をつくり出している。

まず、1000㎡が10室と2000㎡が2室からなる日本最大級の展示スペースは、使用サイズや形を自由に変化させることができる。各展示室に柱はなく、天井のレールに沿って壁を動かせば、どんな性格の展示にも対応できる寛容さがあるのだ。

それらの展示室と〝ガラス布〟の間に生まれる不定形のスペースは、そのまま自然光の入る大きな吹き抜け空間(アトリウム)になっていて、観覧目的でない人も利用可能だ。さらに、そこには円錐形を逆さにしたようなコンクリートの構造物が2つ配置されていて、そのてっぺん、アトリウムに浮かぶような心くすぐるポジションに、レストランやカフェが設けられている。

ガラスと鉄、コンクリートという近代建築を代表する素材と、自然光、展示室との間の木の壁、四季ごとに移ろっていくガラスの向こうの緑……。近代と自然が交錯するこの大アトリウムは、なんとも居心地がいい。美術館を広く人々に開き、コミュニティの中心にしていきたい。建築家のそんな意図が見えてこないだろうか?人々がもっと自由に美術を、美術館を楽しむ未来へ布石を打つ建物だ。